Михаил Громов - Максим Грек

- Название:Максим Грек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Громов - Максим Грек краткое содержание

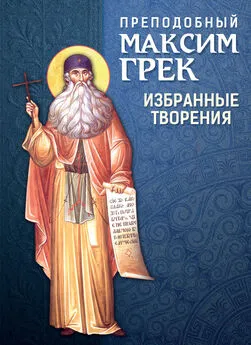

Громов М. Н. Максим Грек.—М.: Мысль, 1983.—199 с.—(Мыслители прошлого).

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в.. оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Громов Михаил Николаевич (род. в 1943 г.) — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Специализируется в области философии Древней Руси.

Рецензенты: канд. филол. наук Д. М. БУЛАНИН, канд. филос. наук Г. Г. МАЙОРОВ

Максим Грек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— 39

ко мне бедному священную любовь…» (14, 2, 373). Опальный митрополит не пойдет на примирение.

Шесть лет заточения в Иосифо–Волоколамском монастыре — самые тяжелые годы в жизни Михаила Триволиса. Выросший в знатной семье, впитавший дух вольности «Италии велицей», окруженный прежде почетом и уважением, он брошен в холодную, мрачную камеру–келью. У него отобраны постоянные спутники жизни — книги, перо и бумага. Он потрясен свершившейся несправедливостью, но не падает духом, хотя и теряет здоровье: «А был от великия тесноты темничьныя вельми скорбен очьми и ногами» (24, прил., XVI). Тяжкие мучения плоти просветляют его дух: «…узы в темницы тело держащей, а душа просвещающей». Его состояние напоминает состояние Достоевского, оказавшегося на каторге в «пограничной ситуации» и, по признанию писателя, именно там обдумавшего свои наиболее сокровенные мысли, те мысли, которые нельзя обрести в комфортной обстановке, но можно лишь выстрадать в тяжелых испытаниях, получить как плату за неимоверные страдания души и тела. Быть может, это жестоко, но история показывает, что многие ценные для человечества идеи родились в прошлом в суровых жизненных испытаниях. Максим прошел и через это. Он пишет, по преданию, углем на стене одно из самых страстных и искренних своих творений — канон Параклиту, подлинный гимн истине, ради которой он жил и страдал всю свою нелегкую жизнь.

В 1531 г. созывают новый собор на Максима Грека. Обвинением служат его нежелание признать свою вину и новые, найденные позднее «порчи» в переводимых им книгах. После разбирательства собор постановляет признать старые и новые вины

— 40

узника и отправить его на последующее заточение, но уже в Тверской Отрочь монастырь, что было некоторым послаблением. На этот раз его судят с потерявшим государево покровительство Вассианом Патрикеевым, который в отличие от внешне смирившегося Максима ведет себя вызывающе, за что и посылается в тот же Волоколамский монастырь «презлых иосифлян», которых он обличал и которые «уморили» его (см. 78, стлб. 164).

Вопрос о подлинных причинах осуждения Грека на обоих соборах является спорным, поскольку они прямо могли и не называться, ибо предание их гласности «для правительственных кругов являлось нежелательным…» (65, 183). Кроме «порчи» священных книг ему приписывают: противодействие разводу и второму браку Василия III, который, несмотря на общее осуждение, все же женился на молодой Елене Глинской (А. Курбский); «самостоятельную линию поведения» как по этому вопросу, так и по русско–турецким отношениям (А. А. Зимин); тайные сно/цения с турецким послом Скиндером, греком по происхождению, и предательство интересов России (Б. И. Дунаев); закулисные политические действия как греческого агента, настойчиво реализовывавшего программу, «четко профилированную Константинополем» (И. Б. Греков). По мнению Н. 'А. Казаковой, обстоятельно исследовавшей сохранившиеся материалы, главной причиной осуждения Максима являются «его выступления против вотчинных прав монастырей и независимости русской церкви» (64, 154).

В 1968 г. на Алтае Н. Н. Покровским найден список судного дела Максима Грека, который является более ранним и более полным, чем известные Погодинский и Барсовский. Содержащиеся

— 41

в нем данные документально удостоверяют «несостоятельность версии о тайных сношениях Максима Грека с. правительством султанской Турции…» (95, 5). Однако и этот список не дает ответа на все вопросы. Суд над афонцем представлял политический процесс, который был специально организован и тенденциозно освещен, что особенно характерно для средневековья, «когда суд, будучи не состязательным, а инквизиционным, имел лишь одну задачу —доказательство виновности подсудимого» (65, 193).

Судьба Максима интересует Герберштейна, но скупость официальных данных, порождавшая различные олухи, приводит к тому, что он дает весьма приблизительную версию: «В Москве мы узнали, что константинопольский патриарх, по просьбе самого владыки Московского, прислал некоего монаха, по имени Максимилиана, чтобы он по здравом обсуждении привел в порядок все книги, правила и отдельные уставы, относящиеся до веры… Максимилиан исполнил это и, заметив много весьма тяжких заблуждений, объявил лично государю, что тот является совершенным схизматиком, так как не следует ни римскому, ни греческому закону… он, говорят, исчез, и, по мнению многих, его утопили» (37, 65).

Тверское заточение Максима было менее тяжелым, но более продолжительным: он прожил в Твери более полутора десятков лет. Местный епископ Акакий, сочувствуя пострадавшему иноку, дает ему возможность читать, писать и вести публицистическую деятельность. Вместе с тем условия его жизни и творчества остаются далеко не идеальными. Особенно огорчает Максима отсутствие необходимых для писательской деятельности вещей: «…да еще несть у мене чернило отрадно и

— 42

киноварь». После смерти Елены Глинской, вдовы Василия III (1538), и низложения митрополита Даниила (1539) он начинает открыто заявлять о своей невиновности (см. 106, 151).

За опального, известного в греческом мире афонца заступается константинопольский патриарх Дионисий II, который от имени собора 70 митрополитов и иерусалимского патриарха Германа челом бьет Ивану Грозному: «…отпустиши беднаго и убога и странна Максима инока, на старость уже дошедша и близ суща смертных врат…» (5, л. 190 об.). Александрийский патриарх Иоаким более резок в своем послании, прямо указывая царю, что Максим «неправедно связан есть и пойман от царства власти твоея» (там же, л. 192^ об.). Новый глава русской церкви, один из наиболее просвещенных ее иерархов, митрополит Макарий, впрочем зависимый, как и прежние, от царя, в ответ на послание Максима с просьбой отпустить его на Афон произносит удивительные слова: «Узы твоя целуем, яко единаго от святых, пособити же тебе не можем» (106, 156). Ему постепенно облегчают положение, но в Грецию не отпускают, потому что, как выразился в свое время боярин Берсень–Беклемишев: «а не бывати тебе от нас… человек еси разумной, и ты здесь уведал наше добрая и лихая, и тебе там пришод все сказывати» (92, 143), т. е. русские власти, опасаясь, что опальный и слишком много узнавший о российской действительности инок может по возвращении на Афон рассказать об этом, сочли за благо не отпускать его совсем. Максим еще в прежние годы напоминал, что он, не являясь русским подданным, подлежит суду лишь греческих властей: «…грек бо аз и в гречестей земли и родився и воспитан и постригся в иноки» (14, /, 36). Но все тщетно, и афонец смиряется.

— 43

В письме к князю–Петру Шуйскому он пишет: «…вем бо и сам, яко таковое мое прошение несть вам любезно, ниже благоприятно» (14, 2, 418).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: