Алексей Маслов - Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы

- Название:Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Маслов - Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы краткое содержание

Могучий бородатый старец с суровым, но мудрым взглядом под нависшими бровями - таким основатель и первый патриарх чань - или дзэн-буддизма Бодхидхарма (VIв.) вошел в историю. Рассказывают, что он провел в медитации в пещере девять лет лицом к стене, подарил монахам Шаолиня особые методы тренировки, принес в этот мир традицию пить чай. Но каким он был на самом деле? В чем заключалась ранняя техника медитации и какими методами обучали ранние наставники Чань? Кому в действительности передал Бодхидхарма патриаршество и в чем заключаются тайные наставления, «никогда не передаваемые вовне»?

Книга включает в себя переводы трактатов и афоризмов, приписываемых Бодхидхарме, рассказы о нем из средневековых китайских источников, повествование о ранних методах духовной практики Чань с уникальными примерами обучения в чаньских школах - методах раскрепощения сознания. Книга иллюстрирована чаньскими рисунками.

Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

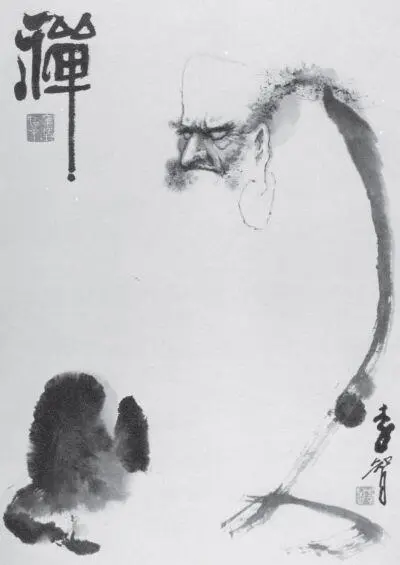

«Единый Чань Бодхидхармы» (худ. Ли Чжи, ХХ в.)

Третий тип деяний состоит в том, чтобы «не желать ничего». Под «желаниями» (цюй) мы подразумеваем то, что человек в своих бесконечных заблуждениях начинает страстно стремиться к мириадам вещей. Мудрец же проникает в [окончательную] истину, которая в своем принципе противостоит [истине] условной. [14] Учение о «двух истинах» (кит. эр ди, санскр. сатья) является одной из ключевых концепций в буддизме, пришедших из брахманизма. «Две истины» являют собой категории буддийской гносеологии и представляют собой два качественно различных уровня познания: «мирская (словесная) истина» (су ди) и «абсолютная (высшая) истина» (чжэнь ди). В частности, Нагарджуна считал, что наш эмпирический опыт позволяет человеку достичь лишь относительной и временной истины. Эта временная истина, с одной стороны, противостоит истине абсолютной и окончательной, но, с другой стороны, представляет собой необходимую ступень к ней. Наблюдение явлений посредством «двух истин» именуется «срединным видением» (чжун гуань) или «срединным путем» (чжун дао), к чему и призывал чань-буддизм. Первое упоминание о двух типах истины в связи с чаньской практикой можно встретить в трактате «Продолжение жизнеописаний достойных монахов», в разделе, посвященном именно Бодхидхарме. Даосюань, автор трактата, сравнивает два типа истины с двумя крыльями птицы или двумя колесами колесницы.

Он умиротворяет свой разум недеянием, не заботясь о своем теле. Будучи убежденным в пустотности всего сущего, у него нет ничего, чего бы он желал или чем бы наслаждался. Заслуги и незнание всегда следуют друг рядом с другом. [15] Подразумевается, что многие деяния, что рассматриваются обычными людьми как заслуги (гун), в действительности лишь обусловлены незнанием или «затемнением сознания» (санскр. каларати). Этот пассаж, вероятно, соотносится со знаменитым диалогом между Бодхидхармой и правителем царства Лян У-ди: «Так велики ли мои заслуги и добродетели?» «Здесь нет ни заслуг, ни добродетелей».

Трикая (три мира), в которых мы столь долго живем, подобны дому, что объят пламенем. [16] Фраза является реминисценцией известного пассажа из «Лотосовой сутры благого закона» [Т.9, с. 14с].

Все те, кто обладают телом, [обречены] на страдания – найдется ли тот, кто способен найти отдохновение от этого? [17] Эта фраза является практически калькой с известного пассажа из «Дао дэ цзина»: «Тело – это исток величайших страданий» (§ 13).

Постигнув это, вы в тот же момент кладете конец всем мыслям и прекращаете стремиться к существованию. Сутра гласит: «Желание – это страдание; отсутствие желания – вот радость». А это значит, что отсутствие желаний и есть следование Пути.

Четвертый тип деяний состоит в том, чтобы пребывать в соответствии с Дхармой (чэн фа). Дхармой зовут принцип абсолютной (имманентной) чистоты. Следуя этому принципу, все сущее – пустотно, а поэтому не может вести ни к загрязнениям, ни к привязанностям и не представляет собой ни «этого», ни «того». В сутре говорится: «Дхарма ничего в себе не содержит, так как она свободна от загрязнений, [что создаются] живыми существами. Она лишена всякой субъективности, поскольку свободна от загрязнений, [создаваемых] мною самим». [18] Вероятно, это цитата из «Вималакирти-нидреша»: «Дхарма не имеет сущности, поскольку она свободна от загрязнений живыми существами. У нее также нет и формы, поскольку она свободна от загрязнения желаниями. Она не имеет и принципа, поскольку свободна от рождений и смертей. Она не имеет и индивидуальности, поскольку нет в ней ни начала, ни конца» [52, 76].

Мудрец, что способен уверовать в этот принцип и постичь его, должен постоянно совершенствоваться в том, чтобы «пребывать в соответствии с Дхармой». Равно как и сама Дхарма, что обладает расточительной сутью, он не щадит ни своего тела, ни своих богатств, раздавая милостыню. Пронзая собой пустоту всех Трех миров, он остается независимым от них и ни к чему не привязанным. Высветляя в себе загрязнение, он помогает живым существам и ведет их, не делая никакого различия между ними по внешнему виду. [Деяния его], будучи истоком пользы для него самого, являются таковыми же и для других и позволяют к тому же обогатить Путь Просветления.

То, что подходит Господину, подходит и пяти другим [Совершенствам]. Чтобы устранить ложные понятия, упражняются в шести совершенствах. [19] Шесть совершенств (парамита) – господин (дана), дисциплинарные и моральные правила (сила), терпение (ксанти), энергия (вирья), созерцание (дхиана) и мудрость (праджня).

Тем не менее, когда нечего практиковать, практикуют в «полном соответствии с Дхармой». [20] По существу, здесь подчеркивается, что истинные деяния или истинная практика (син) начинаются лишь тогда, когда исчерпано всякое действие на материальном или физическом уровне. Таким образом, «пребывание в соответствии с Дхармой» представляет собой высший этап из «четырех типов практики» и начинается лишь тогда, когда разум пребывает в пустоте и не привязан к вещам и самим поступкам.

От переводчика

Полное название этого текста «Рассуждения Бодхидхармы об отсутствии сердца» («Путидамо усинь лунь»). Он был обнаружен в знаменитом хранилище текстов в Дунхуане (№ 5619), и ниже приведен его полный перевод. Текст невелик по объему и состоит из одной части или из одного свитка (цзюань). По своей структуре он заметным образом отличается от сутр как индийского, так и китайского происхождения и скорее тяготеет к «Речениям Мацзу», нежели к «Сутре Помоста». В тексте нигде прямо не говорится, что автором наставлений является сам Бодхидхарма, вероятно, его авторство приписано позже, первоначально это была запись наставлений одного из чаньских учителей, возможно Мацзу. В тексте основной упор делается на тезис об «отсутствии сердца», точнее об отсутствии привязанностей сердца к внешним феноменам, что сближает его с проповедями Мацзу. Подразумевается, что собеседником Бодхидхармы выступает его первый ученик и второй Патриарх чань-буддизма Хуэйкэ. Перевод выполнен по тексту: Чань юйлу (Чаньские речения), т. 1, сост. Ма Цзоминь, Сун Сюйлин. Тайбэй: Хуатай иньшуа, 1982, с. 79–92.

«Стела первому Патриарху Бодхидхарме» (худ. Ли Чжи, ХХ в.)

«Рассуждения Бодхидхармы об отсутствии сердца»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: