Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Название:РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–Богословский Институт, Издательство «Благовестник»

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-87507-OO7-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ краткое содержание

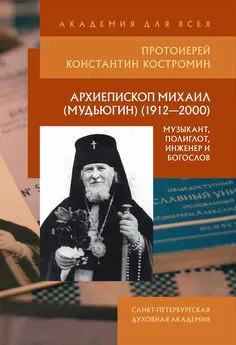

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт–Петербурге 12 мая 1912 г. Он получил разностороннее образование, закончил Институт иностранных языков, Институт металлопромышленности, а в 1964г. — Санкт–Петербургскую Духовную Академию.

Трудовой путь будущего архиепископа начался с должности чернорабочего на заводе «Красный путиловец».

Впоследствии он работал на производстве, в конструкторском бюро, занимался научными исследованиями, защитил диссертацию, был доцентом Ленинградского горного института.

С детских лет приобщённый к вере, Михаил Николаевич в 1958г. был рукоположен. Он служил в Вологодской епархии, а с 1965г. начал преподавать в Санкт–Петербургской Духовной Академии и скоро стал её ректором .Возведённый в 1966г. в сан епископа, он был викарием Ленинградской митрополии, епископом Астраханским, а затем стал архиепископом Вологодским (в 1993г. ушёл по возрасту за штат)

Любовь ко Христу побуждает архиепископа Михаила неустанно проповедовать Благую весть . Перу богослова принадлежат многочисленные статьи, публиковавшиеся в церковных и светских изданиях.

Автор, один из старейших православных иерархов, рисует облик нынешней Церкви, в жизни которой, увы, много негативных сторон, затрудняющих восприятие Божественного Откровения и общение с Богом. Однако цель книги — не разоблачение, а стремление излечить Церковь от недостатков, присущих ей, как всякому живому организму. Главная мысль книги проста: единственный путь к вечному спасению — любовь ко Христу. И автор настойчиво призывает нас устранить из церковной практики все то, что мешает торжеству этой любви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - магистр богословия, профессор Санкт–Петербургской Духовной Академии, доктор богословия honoris causa Университета г. Турку

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате подавляющее большинство крещеных в конце 80–х — начале 90–х гг. живет, не делая из своего формального вступления в Церковь никаких выводов, в частности — в храмах не появляется совсем или почти.

Пройдут, вероятно, многие десятилетия, прежде чем в Церкви хоть сколько–нибудь умножится число людей духовно живых, знающих Христа, сознающих себя членами Его Церкви и чувствующих свою обязанность исполнять Его заповеди любви и правды. Надо, однако, помнить, что судьбы Церкви, как и всего человечества, в воле Божьей, а «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф 3:9), тем более мы можем верить и надеяться, что Он привлечет к Себе избранных Своих и, как в день Пятидесятницы, вновь и вновь станут исполняться пророческие слова: «Будут все научены Богом» (Ин 6:45; Ис 54:13).

Третья грань апостоличности Церкви, как мы уже говорили, — благодатная преемственность в таинстве хиротонии (рукоположения). Через возложение рук епископа посвящаемый получает от Бога духовную способность тайнодействия, т.е. совершения, в свою очередь, всех таинств, из которых только само таинство священства (хиротонии) остается прерогативой епископов — непосредственных преемников апостольских полномочий.

Кроме упоминаемых в Символе веры вышеприведенных свойств, Церковь знает за собой еще два свойства, которые, хотя Символом веры не упоминаются, однако прочно утвердились в сознании большинства церковных людей, о них говорится как в катехизической, так и другой богословской литературе. Прежде всего, назовем «непогрешимость» Церкви.

Это весьма претенциозное слово может рассматриваться в двух аспектах, первый из которых напрямую связан с понятием греха как нарушения воли Божьей, — речь идет о нравственной непогрешимости, под которой понимается неспособность Церкви совершать что–либо нравственно–отрицательное, злое, порочное.

Кто же является конкретным носителем непогрешимости? Все единогласно считают, что это не могут быть отдельные личности. В самом деле, «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 3:23), пишет апостол Павел, и в полном соответствии с этим утверждением в одной из молитв, читаемых на вечерне в день Пятидесятницы, Церковь признает, что «нет ни единого кроме (без) скверны», а в молитве на заупокойной ектений, обращаясь к Спасителю Иисусу Христу, говорит: «Ты еси един кроме греха».

Но, признавая греховность, точнее, способность согрешать, своих членов, Церковь склонна замалчивать, а по возможности и оправдывать поступки тех же отдельных лиц, когда они совершаются в порядке исполнения ими церковно–служебных, церковно–административных обязанностей.

Так, канонизируя в 1988 г. Максима Грека, РПЦ одновременно канонизировала и митрополита Московского Макария, который отказал Максиму в ходатайстве перед царем об освобождении из тяжких условий монастырского заключения. «Узы твои целуем яко во святых», — ответил митрополит несчастному узнику, одному из самых просвещенных православных деятелей того времени, неутомимому «правщику» богослужебных славянских книг, но ходатайствовать за него отказался и ничего не сделал, чтобы облегчить участь ученого благочестивого страдальца.

Но бессердечие, проявленное к Максиму Греку, — ничто по сравнению с кострами, на которых сжигали в Москве и Новгороде еретиков сразу же после Собора 1504 г Протесты против этого зверства, звучавшие из глубины приволжских лесов со стороны «заволжских старцев», в т.ч. Вассиана Косого (из рода бояр Патрикеевых) и святого Нила Сорского, были оставлены без внимания, и в истории нашей Церкви появилась страница такая же печальная, как и та, где записаны деяния инквизиции на Западе. Полтора столетия спустя количество таких страниц умножилось — на костер повели уже не еретиков, а православных людей, коими были старообрядцы. Но и заглядывая в глубь веков, мы находим подвергшихся запоздалому прославлению великих страдальцев, принявших гонения отнюдь не от язычников, а от своей же Церкви. Такова судьба святого Иоанна Златоуста, который, будучи осужден Поместным Собором в Дубе, при пособничестве церковных властей (архиепископ Александрийский Феофил и др.) был византийским императором Аркадием дважды отправлен в ссылку. Великий подвижник скончался на Кавказе в конце 407 г. после тяжелейших испытаний.

Можно ли считать, что Церковь не несет ответственности за все эти и многие другие злодеяния? Допустимо ли, как это обычно бывает в церковных кругах, все объяснять «ошибками», заблуждениями и хотя бы даже грехами отдельных церковных деятелей? Ведь, наверное, принятие соответствующих решений и приговоров сопровождалось традиционными для соборов словами: «Изволися Духу Святому и нам!»

Кроме аспекта нравственного, непогрешимость, приписываемая Церкви, имеет еще другой аспект, который можно назвать вероучительным, имеющим преимущественно догматический характер [43] В аспекте вероучительном сам термин «непогрешимость» следует признать крайне неудачным и вводящим в заблуждение. Корень его исходит от слова «грех», имеющего во всеобщем понимании сугубо нравственный характер, между тем в рассматриваемом аспекте непогрешимости Церкви говорится о неспособности заблуждаться в вероучении, что имеет характер отнюдь не нравственный. Заблуждение в истинах веры может пониматься как ошибка, как болезнь, как несчастие, но не как грех, т.е. произвольное нарушение воли Божьей.

Уверенность в вероучительной непогрешимости Церкви может быть обоснована обещанием Христа послать Своим ученикам Духа Утешителя, Который наставит их на всякую истину (Ин 15:26). Однако ни в этих словах Спасителя, ни в описании евангелистом Лукой события Пятидесятницы, мы не находим указания на конкретного носителя этой непогрешимости.

Римско–католическая Церковь со сравнительно недавнего времени, а именно с 1870 г когда состоялся 1 Ватиканский Собор, признала такого рода непогрешимость за римским первосвященником в тех случаях, когда он провозглашает вероучительные истины «ех cathedra», т.е. в качестве земного главы Церкви, унаследовавшего это высочайшее звание на земле и соответствующие полномочия от апостола Петра.

В православии такая безошибочность или, пользуясь утвердившейся терминологией, «непогрешимость» приписывается церковным сознанием церковным соборам, в первую очередь вселенским. Хотя соответствующее учение не догматизировано, однако православный человек (как и католик) смотрит на Вселенский Собор как на воспроизведение и продолжение события Пятидесятницы, как на церковное собрание, где действием Святого Духа осуществляется обетование Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: