Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Название:РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–Богословский Институт, Издательство «Благовестник»

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-87507-OO7-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ краткое содержание

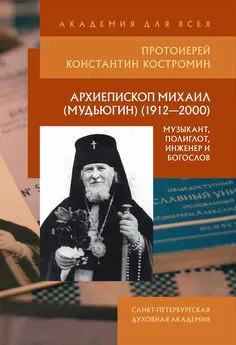

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт–Петербурге 12 мая 1912 г. Он получил разностороннее образование, закончил Институт иностранных языков, Институт металлопромышленности, а в 1964г. — Санкт–Петербургскую Духовную Академию.

Трудовой путь будущего архиепископа начался с должности чернорабочего на заводе «Красный путиловец».

Впоследствии он работал на производстве, в конструкторском бюро, занимался научными исследованиями, защитил диссертацию, был доцентом Ленинградского горного института.

С детских лет приобщённый к вере, Михаил Николаевич в 1958г. был рукоположен. Он служил в Вологодской епархии, а с 1965г. начал преподавать в Санкт–Петербургской Духовной Академии и скоро стал её ректором .Возведённый в 1966г. в сан епископа, он был викарием Ленинградской митрополии, епископом Астраханским, а затем стал архиепископом Вологодским (в 1993г. ушёл по возрасту за штат)

Любовь ко Христу побуждает архиепископа Михаила неустанно проповедовать Благую весть . Перу богослова принадлежат многочисленные статьи, публиковавшиеся в церковных и светских изданиях.

Автор, один из старейших православных иерархов, рисует облик нынешней Церкви, в жизни которой, увы, много негативных сторон, затрудняющих восприятие Божественного Откровения и общение с Богом. Однако цель книги — не разоблачение, а стремление излечить Церковь от недостатков, присущих ей, как всякому живому организму. Главная мысль книги проста: единственный путь к вечному спасению — любовь ко Христу. И автор настойчиво призывает нас устранить из церковной практики все то, что мешает торжеству этой любви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - магистр богословия, профессор Санкт–Петербургской Духовной Академии, доктор богословия honoris causa Университета г. Турку

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не говоря о других расхождениях и противоречиях, уже такого раздвоения православного мира оказывается достаточно, чтобы в течение почти сорока лет делать невозможным созыв «Великого Всеправославного Собора», необходимость которого почти все Церкви признают, но до сих пор оказываются не в состоянии хотя бы предварительно договориться ни о повестке дня, ни о составе, ни о месте, ни о процедуре намеченного Собора.

Вторым свойством Церкви Никео–Константинопольский Символ называет святость.

Классическое богословие кафолических Церквей, признавая очевидный факт всеобщей греховности членов Церкви, утверждает, однако, святость Церкви в целом как видимого учреждения. Что возможно и должно считать проявлением и признаком святости? Не существует, как известно, догматического определения святости. Известно, однако, что источником всякой святости является Сам Бог: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев 19:2; 1 Петр 1:16), — так вещал Господь через Моисея народу Израильскому. Единственным Человеком, обладающим полнотой святости, христианский мир благоговейно признает Иисуса Христа и преклоняется перед Ним как пред Богочеловеком, сиянием и образом Бога–Отца (Евр 1:2), единосущным Отцу по Божеству и единокровным нам по человечеству (Ин 1:14; 1 Тим 2:5; 3:16). Святость, как и «всякий дар совершенный» (Иак 1:17), сообщается как отдельным людям, так и Церкви в целом от Бога–Отца через Сына Его, силою и действием Его Святого Духа (Еф 1:16), ибо где «двое или трое», тем более множество людей собираются во Имя Христово, там Он среди них (Мф 18:20), что опять–таки совершается действием Святого Духа.

Однако дарования Святого Духа преподаются не автоматически, а лишь по вере, искренней и сердечной. Так, подходящий ко святому причастию только тогда получает через принятие Тела и Крови Христовой единение со Христом и освящение, если «рассуждает» об этом великом таинстве, т.е. верует в него (1 Кор 11:29). То же можно сказать и о всей Церкви. Ее соборы и другие действия внешнего характера, например административная (управленческая) деятельность епископата и пресвитериума, только тогда благодатны, когда совершаются лицами, удостоенными благодати рукоположения и творящими дело с чистой совестью и чистыми руками.

Сколько соборов поместных (и даже вселенских) оказались безрезультатными, а многие даже впоследствии осужденными той же Церковью, которая их созывала и решения которых сама же принимала, считая их богодухновенными и обязательными для всей Церкви!

Таков был многочисленный Вселенский Собор епископов, состоявшийся в Ефесе в 449 г., а потом признанный недействительным и прозванный «разбойничьим». Таков был Собор 879 г. в Константинополе, который Западной Церковью считается законным и даже вселенским, а Восточной отвергнут, главным образом, потому, что его определения благоприятствовали западным тенденциям.

Таким был так называемый Стоглавый Московский Поместный Собор Русской Православной Церкви, в 1551 г. утвердивший двуперстное совершение крестного знамения и ряд других обрядовых особенностей русского Православия, спустя столетие той же русской Церковью отмененных (реформа патриарха Никона), что привело к отходу от Церкви «старообрядцев», подвергавшихся до 1917 г. тяжким преследованиям со стороны церковных и гражданских властей. Однако Церковь и тут проявила непоследовательность: Поместный Собор 1971 г отменил, наконец, все «клятвы» и «прещения», наложенные на старообрядцев опять–таки Собором 1^68 г и другими. Таков был, наконец, Львовский Собор Русской Церкви 1946 г под давлением Советской власти принявший поистине чудовищное решение о внезапной ликвидации униатства, т.е. об уничтожении Церкви, уже в течение многих веков не имевшей даже канонического общения с Русской Православной Церковью и вдруг оказавшейся в нее насильственно включенной! Последствия такого силового «решения» конфессиональной проблемы хорошо известны: команда из Москвы не превратила униатов в православных — наоборот, пятьдесят лет насильственного «воссоединения» были годами резкого усиления в Западной Украине, а отчасти и в Белоруссии прокатолических настроений. Униаты же, до Львовской «унии наоборот» считавшие себя по характеру богослужения и по укладу церковной жизни близкими к православию, круто развернулись в сторону Римско–католической Церкви. Перемена эта проявилась в усилении конфессиональной розни, которая, в свою очередь, вызвала множество насильственных действий, недопустимых для людей, считающих себя христианами.

Православной Церкви в лице ее земного руководства недоставало смирения и любви к своему Главе и в те времена, когда методами, мало чем уступающими инквизиции, преследовались «жидовствующие», «стригольники», «староверы» и передовые православные люди, как например Максим Грек, и в современную эпоху.

Очень сложный комплекс представлений и суждений возник в русском православном богословии вокруг понятия «соборность». Сам термин является производным от прилагательного «соборный». Этот неудачный перевод греческого слова «кафолики», войдя в русский текст Символа веры, оказался источником многих, часто взаимно противоречивых суждений и определений. Само выражение «кафолическая Церковь» употреблялось уже в древности и в значении «вселенская Церковь» и охватывало более широкий круг понятий, чем выражение «экуменическая Церковь» — близкое по смыслу, но имеющее более определенный географический оттенок.

Наряду с термином «соборная» к Православной Церкви издавна применяли слово, прямо заимствованное с греческого, «кафолическая» [42] Греческое слово «кафолики» (в более древнем произношении «католики») означает «вселенская, всемирная, всеобщая». Раньше в литературе Православная Церковь именовалась «кафолической», что очевидно наиболее близко к оригиналу, однако теперь такое именование можно услышать крайне редко, что объясняется близостью звучания к слову «католическая», т.е. к именованию Церкви, как известно, весьма во многом близкой к православию, но не тождественной ему.

Слово «соборность» большинством русских людей понимается как принцип совместности принятия решений и претворения их в жизнь. К сожалению, приходится признать, что этот высокий принцип в нашей Церкви практически находится в пренебрежении. Не только Вселенские Соборы, канонически именуемые высшим органом управления Церковью, не собираются с 787 г но и Поместные Соборы, в России не собиравшиеся в течение более двух столетий (синодальный период), являют собой весьма печальную картину парадной торжественности при очень скудном деловом содержании: весь ход работы Соборов и принимавшиеся ими решения предварительно разрабатывались церковной элитой, а в недавние времена при патриархах Алексии I (1944–1970), и особенно Пимене (1971–1990), неофициально согласовывались с Советом по делам религий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: