Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Название:РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–Богословский Институт, Издательство «Благовестник»

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-87507-OO7-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ краткое содержание

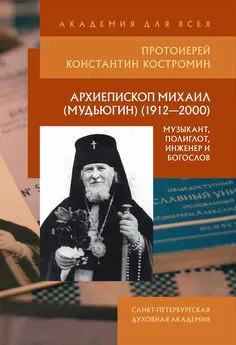

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт–Петербурге 12 мая 1912 г. Он получил разностороннее образование, закончил Институт иностранных языков, Институт металлопромышленности, а в 1964г. — Санкт–Петербургскую Духовную Академию.

Трудовой путь будущего архиепископа начался с должности чернорабочего на заводе «Красный путиловец».

Впоследствии он работал на производстве, в конструкторском бюро, занимался научными исследованиями, защитил диссертацию, был доцентом Ленинградского горного института.

С детских лет приобщённый к вере, Михаил Николаевич в 1958г. был рукоположен. Он служил в Вологодской епархии, а с 1965г. начал преподавать в Санкт–Петербургской Духовной Академии и скоро стал её ректором .Возведённый в 1966г. в сан епископа, он был викарием Ленинградской митрополии, епископом Астраханским, а затем стал архиепископом Вологодским (в 1993г. ушёл по возрасту за штат)

Любовь ко Христу побуждает архиепископа Михаила неустанно проповедовать Благую весть . Перу богослова принадлежат многочисленные статьи, публиковавшиеся в церковных и светских изданиях.

Автор, один из старейших православных иерархов, рисует облик нынешней Церкви, в жизни которой, увы, много негативных сторон, затрудняющих восприятие Божественного Откровения и общение с Богом. Однако цель книги — не разоблачение, а стремление излечить Церковь от недостатков, присущих ей, как всякому живому организму. Главная мысль книги проста: единственный путь к вечному спасению — любовь ко Христу. И автор настойчиво призывает нас устранить из церковной практики все то, что мешает торжеству этой любви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - магистр богословия, профессор Санкт–Петербургской Духовной Академии, доктор богословия honoris causa Университета г. Турку

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие богословы–экклезиологи (Аквилонов, Катанский, Голубинский и др.) с давних времен справедливо обращали внимание на отсутствие в этом определении упоминания об Иисусе Христе, Создателе и Главе Церкви (Мф 16:18; Еф 5:23), как на кардинальный недостаток определения, делающий его односторонним и неполным.

Иное, много более глубокое и онтологически всеобъемлющее определение дает апостол Павел, когда учит о Церкви как о Теле Христовом (Рим 12:3–8; 1 Кор 12:4–30; Еф 1:22). Апостол рисует яркую картину, придающую его словам жизненную наглядность.

В самом деле, важнейшим критерием ценности любого члена человеческого тела является степень его пригодности для выполнения той или иной потребной для жизни всего организма функции, на что и указывается в приведенных текстах применительно к разнообразию назначения и деятельности каждого из членов христианской общины.

Сопоставляя определения — катехизическое и апостольское, легко заметить, что первое из них по существу не является вероучительным. Оно указывает на вполне доступные опытному рассмотрению свойства образующих церковную общину ее членов: каждый из них должен удовлетворять определенным требованиям, а именно — исповедовать (открыто соглашаться, признавать за истину) церковное вероучение, участвовать в церковных таинствах, занимать свое место в системе иерархических взаимоотношений, действующих в общине и во всей Церкви в целом. Выполнение этих условий отнюдь не является предметом веры, т.к. легко поддается реализации, установлению и проверке. Даже если член Церкви в глубине души с ее вероучением не согласен, но никому об этом не заявляет, в благодатность таинств не верит, но внешне в них участвует, наконец авторитету иерархии не придает никакого значения, но против нее не выступает, он обычно продолжает иногда в течение всей жизни оставаться членом видимой Церкви, т.е. Церкви как организации, отвечающей катехизическому определению. Примеров этому — бесчисленное множество.

Совсем иначе обстоит дело с пониманием Церкви как Тела Христова.

С момента крещения [40] Согласно определению Арльского собора 314 г., утвержденному I Вселенским Собором 325 г., крещение действительно, если совершено крещеным человеком во имя Отца и Сына и Святого Духа, даже если совершающий таинство принадлежит к еретическому сообществу.

человек включается в Тело Христово, т.е. вступает в невидимую, таинственную сочлененность с Самим Христом, а также с Его Церковью в целом и с каждым ее истинным членом в отдельности. Эта сочлененность, или связь имеет духовный характер и далеко не всегда может быть внешне удостоверена.

Так, крещеный человек в экстремальных обстоятельствах может быть лишен возможности причащаться Святых Тайн Христовых (например, находясь в заключении), возможности открытого исповедания своей веры, общения с представителями церковной иерархии, но если он, осознавая себя христианином, общается с Богом в молитве, а по возможности и в чтении или слушании Слова Божьего, то он продолжает оставаться членом Церкви, ибо усыновление Богу, даруемое в крещении, неотъемлемо, и христианину нужно только его реализовать, прежде всего общением со своим Господом и Спасителем.

Конечно, прекрасно и радостно, когда члены таинственного Тела Христова активно и открыто выражают и проявляют свою к нему принадлежность, участвуют в общественном богослужении, причащаются, живут под духовным руководством достойных пастырей Церкви. Но даже тогда когда стадо Христово разобщено, когда тот или иной христианин лишен церковного общения, он все же имеет основания осознавать свою принадлежность к этому «стаду», а стоя на молитве — ощущать, что одновременно с ним к небу обращаются взором и устремляются сердцем миллионы его братьев и сестер во Христе.

Итак, желаемое сочетание внешнего и внутреннего отнюдь не является законом: очень часто крещеный человек, живущий в вере во Христа, в уповании на Него и в общении с Ним и, следовательно, принадлежащий к Телу Христову, по тем или иным причинам не участвует внешне в жизни Церкви как организации. Сплошь и рядом имеет место и обратное явление: крещеный человек, соблюдающий церковные установления и даже активно, вплоть до священнослужения включительно, внешне участвующий в церковной жизнедеятельности, может быть тем, про кого Христос говорил: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф 15:8). Можно ли считать такого человека принадлежащим к Телу Христову? Несмотря на всю его «церковность», надеяться на это трудно.

Никео–Константинопольский Символ веры, составляющий неотъемлемую часть Священного Предания нашей святой Церкви, усвояет ей свойства единства, святости, кафоличности (соборности) [41] Словосочетание «соборная Церковь» и сравнительно недавно (в середине прошлого века) появившийся и прочно вошедший в русский язык термин «соборность» страдают неопределенностью и несоответствием греческому оригиналу.

и апостоличности: «верую во едину, святую, соборную и Апостольскую Церковь». Все эти свойства, несомненно, присущи Церкви как Телу Христову, и являются предметом веры, что вполне соответствует тексту Символа.

Что касается видимой, доступной чувственному восприятию деятельности Церкви, то она является скорее объектом знания.

В самом деле, любой, даже совершенно неверующий человек, способен без особых затруднений понять и усвоить структуру церковной иерархии, богослужебные чинопоследования, порядок совершения и даже значение обрядов и тайнодействий, изучить множество библейских текстов. Все эти знания, воспринимаемые лишь разумом и памятью, не делают человека членом Тела Христова. Не может быть и речи о принадлежности к «народу святому», к «царственному священству» к «людям, взятым в удел» (1 Петр 2:9), тех, кто не имеет живого, духовного общения со Христом, хотя бы он, будучи крещен (чаще всего в младенчестве), соблюдал внешнюю принадлежность к Церкви как к организации, не говоря уже об отступниках или даже о тех, чье отношение к Богу не идет далее снисходительного «признания» или «неотрицания».

Говоря о Церкви в катехизическом значении этого слова, мы, ее члены, с горечью вынуждены признать фактическое отсутствие в ней единства, первого из катехизических ее свойств. Даже если говорить только о православии, приходится констатировать расхождение интересов и целей между грекоязычными Поместными Церквами, возглавляемыми Вселенским, т.е. Константинопольским Патриархом, с одной стороны, и славянскими Поместными Церквами — с другой, ибо последние, естественно, тяготеют к Русской Православной Церкви, численно, территориально и экономически намного превосходящей все остальные Поместные Церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: