Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Название:РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–Богословский Институт, Издательство «Благовестник»

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-87507-OO7-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мудьюгин - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ краткое содержание

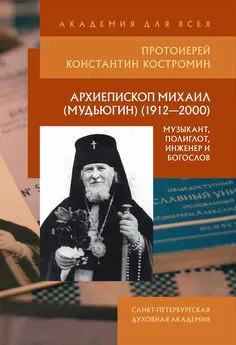

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) родился в Санкт–Петербурге 12 мая 1912 г. Он получил разностороннее образование, закончил Институт иностранных языков, Институт металлопромышленности, а в 1964г. — Санкт–Петербургскую Духовную Академию.

Трудовой путь будущего архиепископа начался с должности чернорабочего на заводе «Красный путиловец».

Впоследствии он работал на производстве, в конструкторском бюро, занимался научными исследованиями, защитил диссертацию, был доцентом Ленинградского горного института.

С детских лет приобщённый к вере, Михаил Николаевич в 1958г. был рукоположен. Он служил в Вологодской епархии, а с 1965г. начал преподавать в Санкт–Петербургской Духовной Академии и скоро стал её ректором .Возведённый в 1966г. в сан епископа, он был викарием Ленинградской митрополии, епископом Астраханским, а затем стал архиепископом Вологодским (в 1993г. ушёл по возрасту за штат)

Любовь ко Христу побуждает архиепископа Михаила неустанно проповедовать Благую весть . Перу богослова принадлежат многочисленные статьи, публиковавшиеся в церковных и светских изданиях.

Автор, один из старейших православных иерархов, рисует облик нынешней Церкви, в жизни которой, увы, много негативных сторон, затрудняющих восприятие Божественного Откровения и общение с Богом. Однако цель книги — не разоблачение, а стремление излечить Церковь от недостатков, присущих ей, как всякому живому организму. Главная мысль книги проста: единственный путь к вечному спасению — любовь ко Христу. И автор настойчиво призывает нас устранить из церковной практики все то, что мешает торжеству этой любви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - магистр богословия, профессор Санкт–Петербургской Духовной Академии, доктор богословия honoris causa Университета г. Турку

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНОСТЬ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несомненно, все христиане духовно отличаются один от другого, их религиозные помыслы и чувствования весьма многообразны. Не только степень близости к Богу, но и сила их устремления у каждого различна. Однако как и в отношении любых явлений духовной (и не только духовной) жизни и здесь возможно группирование по каким–то признакам, возможна и классификация.

Подавляющее большинство населения России в настоящее время составляют атеисты в совокупности с теми, кто допускает бытие Божье или не отрицает его, но не делает из этого никаких выводов в отношении своего поведения и даже образа своих мыслей. Многие из этих людей, далеких от каких–либо религиозных переживаний и даже стопроцентных атеистов были крещены в большинстве случаев еще в младенческом возрасте, но их родители и воспитатели не осознавали ни значения, ни сущности крещения и несли своих детей к купелям, следуя только традиции, нередко уступая требованиям представителей самого старшего поколения, выступающих опять–таки в защиту привычной традиции.

Разумеется, о Христе Иисусе у таких крещеных или некрещеных людей были самые общие, чаще всего под влиянием антирелигиозной пропаганды превратные представления, исключающие возможность какого бы то ни было общения или! обращения. Пожалуй, не менее многочисленна группа тех, кто, будучи в свое время крещен, сознает себя «православным», изредка посещает храм, преимущественно в дни самых больших праздников и личных семейных памятных дней, чтобы совершить крещение, отпевание или другую требу. Религиозность таких православных прихожан неоднородна: ее характер сильно зависит от уровня культуры и отчасти образования. Более интеллигентные в какой–то степени понимают, что главное в религии — богопочитание и что Христос — Носитель всего, что Бог дает верующему человеку, что Евангелие — книга, хотя большинству малознакомая, однако по своему содержанию высокая и даже священная, заслуживающая, по крайней мере, уважения.

Совсем иное отношение к Личности Христа со стороны других, тоже эпизодических посетителей храма, чей культурный уровень, однако, много ниже; в городах — это в большинстве люди среднего возраста и даже моложе, выходцы из деревень, нередко во втором и даже в третьем поколениях, а в сельской местности почти исключительно старушки, чей уход из жизни имеет естественным результатом постепенное, но неуклонное опустение не только храмов, но и целых сел и деревень.

Именно в этой среде пышным цветом распускается присущее многим русским православным людям доходящее до влюбленности преклонение перед обрядом, заслоняющим и даже вытесняющим в их сознании как само вероучение, так и его нравственное воздействие; здесь широкой популярностью пользуются всевозможные агиографические легенды и сказания [7] См. главу «Почитание святых».

, нередко не только заменяющие для верующего Библию, но даже затуманивающие сам облик Христа, превращающие представление о Его Личности в нечто побочное, находящееся где–то на периферии религиозного сознания.

Такие люди обращают свои взоры ко Христу преимущественно в дни Страстной и Пасхальной седмиц, но и в эти священные для каждого христианина дни храмы, как правило, почти пустуют, во всяком случае в сравнении с многолюдьем в дни памяти особо чтимых святых и чествования различных икон Божьей Матери.

Наконец, если обратить внимание даже на более церковно просвещенных прихожан и частично духовенство, приходится с горечью признать, что и в этой среде недостаточно усердия в почитании Христа Спасителя и в конце концов Бога, во Святой Троице славимого. Эта тенденция до такой степени вошла в кровь и плоть церковной среды, что она сказывается не только в личном благочестии, не только в поведении и настрое молящихся, но и во многих деталях богослужебного и молитвенного обихода.

Так, в обычае духовных лиц начинать любое собрание, заседание, совещание или учебное занятие пением (или чтением) обращенной ко Святому Духу молитвы «Царю Небесный», а завершать молитвой к Богородице — «Достойно есть». Перед началом последней молитвы все обнажают головы, снимая клобуки или другие головные уборы. Такой знак почитания Божьей Матери естественен и не может, разумеется, вызывать возражения. Но почему молитву «Царю Небесный» поют с покрытой головой? Почему Святому Духу, т.е. Богу отказывается в знаке почитания и благоговения, который не задумываясь оказывают Божьей Матери, «честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим», но все же человеку?! Разве это не должно вызывать хотя бы изумление, если не негодование? Оказывается, не вызывает, и когда обращаются к Царю Небесному, ничья рука не тянется к головному убору, чтобы оказать Ему честь и славу хотя бы наравне с Царицей Небесной!

В качестве другого примера из общественно–богослужебной сферы следует привести вошедшую в традицию практику совершения после литургии молебнов, которые в православных храмах крайне редко бывают обращенны к Господу Иисусу Христу в дни Его, т.е. так называемых «господских» праздников, между тем, как общецерковное, торжественное совершение молебствий, обращенных к празднуемому святому, считается почти обязательным.

Духовенство выходит из алтаря на середину храма, туда же выносят Евангелие и читают его, а затем нередко молитвы поются всеми присутствующими, — все это придает молебствию такую торжественность, что впечатление от только что прослушанной и, может быть, пережитой литургии резко снижается и богомолец уходит из храма с мыслями не о Триедином Боге, Творце, Искупителе, Спасителе и Обновителе, а о том святом, которому только что был отслужен молебен. Само посещение храма и пребывание в нем остаются в сознании человека как действия, совершенные в честь и память празднуемого святого.

Отмеченная психологическая несообразность отражается еще на одной, для священнослужителей весьма заметной детали: пение за молебном обращенной к Спасителю (также когда Он возглавляет список упоминаемых в молебне святых) молитвы: «Избави от бед рабы Твоя, многомилостиве Господи… как правило, вызывает затруднения: редко кто ее помнит наизусть, между тем как пение аналогичной молитвы, обращенной к Богоматери: «Спаси от бед рабы Твоя, Пресвятая Богородице…», равно как и обращение к тому или иному святому: «Молите Бога о нас…», никогда не вызывают никаких заминок.

И здесь, как и в случае иных культовых извращений, перегибов и перехлестов, беда современной Церкви не в том, что они бытуют в массе верующих людей, не имевших возможности не только получить минимальное духовное образование и воспитание, но остававшихся часто вообще без какого–либо духовного руководства, находившихся в течение десятков лет под давлением антирелигиозной пропаганды; беда — в бездеятельности тех церковных деятелей, которые не хотят даже замечать явных отклонений от истинно церковной православно–христианской практики, идут на поводу у народного «злочестия», ограничиваясь лишь изредка декларациями о желательности (о необходимости нет даже и речи!) борьбы с суевериями и обрядоверием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: