Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля

- Название:Монастыри Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля краткое содержание

Монография посвящена историко-архитектурному описанию монастырских комплексов Московского Кремля, являющегося результатом многолетних исследований автора. Монастыри в Кремле всегда выполняли множество различных функций – духовных, представительских и других, очень важных для столичного города огромного государства. Кроме того, монастырские комплексы были самостоятельными замкнутыми архитектурно-пространственными объектами и имели специфические особенности художественного взаимодействия с ансамблем Кремля в целом.

В книге рассмотрены как хорошо известные монастыри Кремля – Спасский на Бору, Чудов, Вознесенский, так и два малоизвестных – Богоявленский и Афанасьевский, впервые введенные автором в научный обиход в этом качестве в статьях, опубликованных в сборниках научных работ.

Монастыри Московского Кремля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Определенная трудность возникает при объяснении пристройки Кирилловской церкви именно к алтарю Афанасьевской. Это было возможно только в том случае, если бы оба храма стояли вплотную друг к другу, а их алтари находились на одной линии. Тогда оба храма действительно не могли бы освещаться естественным светом через окна в смежных стенах. Алтарь Афанасьевской церкви имел освещение через окна в высоких апсидах. Теплые зимние церкви в целях сохранения тепла всегда строились меньшими по объему, чем летние, и это показано на плане «Кремленаград». Но, судя по схематическим планам С. П. Бартенева и И. А. Голубцова, эти церкви даже если и стояли вплотную друг к другу, все же с некоторым сдвигом к западу Кирилловской церкви по отношению к Афанасьевской. Проблема освещения при этом все равно остается, но примыкания Кирилловской церкви именно к алтарю Афанасьевской не происходит. В то же время крытые переходы и паперти, конечно, давали дополнительное затемнение. Попытка предположить ошибку в сведениях Бартенева, поменявшего местами церкви, снимет это противоречие, но создаст несколько новых, еще более труднообъяснимых. Например, станет непонятной рекомендация Духовной Консистории перенести Кирилловскую церковь в кельи у северной стены Афанасьевской, так как в этом случае их просто не будет. Забелин замечает, что это были даже не кельи собственно, а паперть Афанасьевской церкви. Поэтому слова текста прошения Кирилловского стряпчего не следует воспринимать буквально.

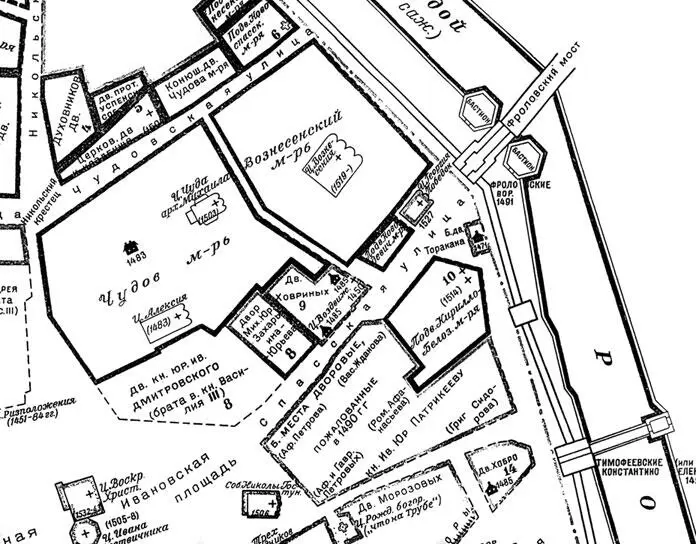

Илл. 31. Кремль времени великих князей Ивана III и Василия III к 1553 г. Схематический план И. А. Голубцова. Фрагмент

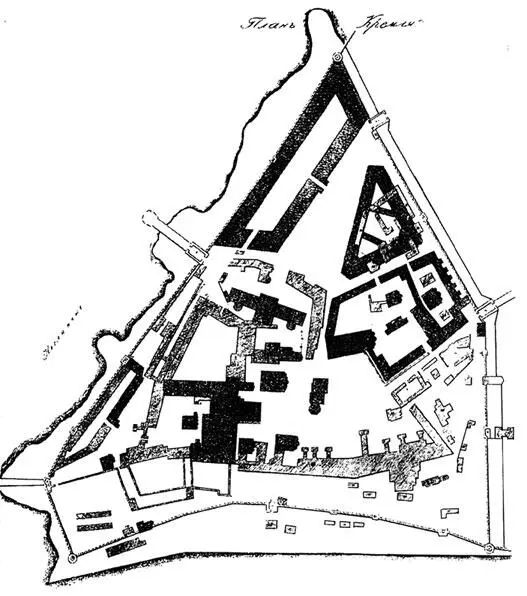

Некоторую ясность во взаимное расположение Афанасьевского и Кирилловского храмов вносит план Кремля, приведенный П. В. Сытиным (69, с. 385). В отличие от планов Кремля И. А. Голубцова (илл. 31, 32)в «Истории Москвы» (29), основанной на источниках С. П. Бартенева, опубликованных в его труде «Московский Кремль в старину и теперь» в 1912–1916 гг. (5), П. В. Сытин опирается на план Кремля конца XVIII – начала XIX в. из книги Бочарова «Москва и москвичи» (Вып. 1. М., – 1841. Ч. 1). На плане Кремля, приведенном Бочаровым, Афанасьевский монастырь, как и весь юго-восточный угол Кремля со зданиями Приказов, показаны как уничтоженные или предназначенные к сносу ( илл. 33). Однако здесь сохранены очертания отдельных объектов, а не только общие схематические планы территорий, как у И. А. Голубцова.

Илл. 32. Кремль в конце царствования Бориса Годунова к 1605 г. Схематический план И. А. Голубцова. Фрагмент

На плане Бочарова прежде всего обращает на себя внимание различие в ориентации храмов, расположенных по разные стороны от Спасской улицы. Храмы Вознесенского и Чудова монастырей ориентированы на восток весьма приблизительно, со значительным отклонением к северу, почти на северо-восток. Храмы Афанасьевского монастыря ориентированы на восток практически точно, как и все храмы Соборной площади. Причины этого отклонения очевидны: у Спасских ворот стены Кремля имеют значительный перелом, и южное прясло почти точно идет на юг, а северное – поворачивает на северо-запад. Храмы же по сторонам Спасской улицы поставлены с ориентацией в целом на восток, но при этом перпендикулярно соответствующим пряслам кремлевской стены. Для нас это важно потому, что на чертеже Бочарова, где показаны очертания и стен монастырей, и стен храмов, отчетливо видно полное совпадение ориентации этих стен у Чудова и Вознесенского монастырей, и отсутствие единой ориентации стен Афанасьевского монастыря, параллельных Спасской улице, и стен обоих его храмов, что и создает ломаную, угловатую линию восточной границы монастыря на схемах И. А. Голубцова.

Илл. 33. План Кремля конца XVIII – начала XIX в.

На плане Бочарова, наконец, видны оба храма Афанасьевского монастыря, причем, по-видимому, без папертей и крылец. Восточные алтарные стены храмов параллельны ближайшему пряслу кремлевской стены, но при этом храмы смещены относительно друг друга. Северный Афанасьевский храм имеет в плане прямоугольную форму, вытянутую с востока на запад, и в его западной части вполне могла располагаться трапезная. Непосредственно у алтарей в южной стене показан узкий, короткий переход, примыкающий к северо-западному углу Кирилловской церкви, алтарный восточный фасад которой выступает к востоку по отношению к алтарной стене Афанасьевского храма практически на всю длину Кирилловского с оставлением места для соединения с переходом. Кирилловский храм также имеет в плане форму прямоугольника, но только он вытянут в необычном для храма направлении – с севера на юг. Причины такого взаиморасположения храмов и формы плана Кирилловской церкви труднообъяснимы, но понятно, что окружавшие их паперти и переход могли существенно затемнять интерьер Кирилловской церкви, сообщения о чем приведены выше.

С западной стороны территория подворья вплотную примыкала к обширному двору князей Черкасских, смежным с которым с запада было Крутицкое подворье. Эти три владения вместе составляли отдельный квартал, ограничивавший Спасскую улицу с юга. Квартал завершался церковью Николая Гостунского, в свою очередь начинавшей пространство Ивановской площади.

Афанасьевский монастырь, как и другие монастыри Кремля, кроме выполнения обычных монастырских функций, имел свое специфическое назначение. Еще при жизни преп. Кирилла Белозерского, в XV в., он стал подворьем Кирилло-Белозерского монастыря, а впоследствии, с конца XVI в., начал использоваться как место пребывания высоких зарубежных церковных иерархов, вселенских патриархов и сопровождавших их лиц, приглашавшихся Москву в особо важных случаях. Этому способствовало его местоположение одновременно и близко от царской и патриаршей резиденций, и в то же время в некотором отдалении от них, но при самом въезде в Кремль. Кроме того, здесь останавливались еще и монастырские власти во время деловых поездок, в частности обязательно приезжавшие к государю со святой Кирилловской водой, особо ценившейся в столице, на праздники с обычными дарами монастырских изделий и по собственным монастырским делам. В свою очередь московские правители, в праздничные дни посещавшие ближние святые места: Чудов, Вознесенский, Богоявленский Троицкий монастыри – часто включали в свой маршрут Афанасьевский-Кирилловский монастырь и рядом расположенное Крутицкое подворье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: