Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля

- Название:Монастыри Московского Кремля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0350-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Воронов - Монастыри Московского Кремля краткое содержание

Монография посвящена историко-архитектурному описанию монастырских комплексов Московского Кремля, являющегося результатом многолетних исследований автора. Монастыри в Кремле всегда выполняли множество различных функций – духовных, представительских и других, очень важных для столичного города огромного государства. Кроме того, монастырские комплексы были самостоятельными замкнутыми архитектурно-пространственными объектами и имели специфические особенности художественного взаимодействия с ансамблем Кремля в целом.

В книге рассмотрены как хорошо известные монастыри Кремля – Спасский на Бору, Чудов, Вознесенский, так и два малоизвестных – Богоявленский и Афанасьевский, впервые введенные автором в научный обиход в этом качестве в статьях, опубликованных в сборниках научных работ.

Монастыри Московского Кремля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одновременно с землей в Кремле монастырю были выделены два участка вне его: «пятно Ногайское с лошади по 8 денег и пятно Московское с лошади по 2 деньги» (23, с. 422–423). На этих пятнах происходило клеймение лошадей, пригнанных на продажу, «пятнанием» тавром – прижиганием личного знака владельца с описанием примет лошадей в особом документе. Ногайское пятно находилось за городом, за Москвой-рекой, на территории Ногайского двора XIV–XV вв., где позднее размещалась Конная площадь, в районе Мытной улицы (в начале XIX в. северная ее часть передана для строительства Морозовской детской больницы по современному адресу 4-й Добрынинский пер., 1). Оно предназначалось для лошадей, пригоняемых кочевниками, которые ценились существенно дешевле других. Московское пятно находилось перед Китай-городом в районе церкви Спаса на Глинищах, стоявшей до 1931 г. на месте двора жилого дома № 17 по Лубянскому проезду. Здесь торговали лошадьми из России. Пошлины за клеймение лошадей должны были приносить монастырю определенный доход.

Однако существуют сомнения в том, что эти торговые площади, да и место для подворья в Кремле, могли быть даны монастырю при жизни преподобного Сергия. Эти сомнения основываются на предположениях о том, что во время пребывания в Москве преподобный Сергий мог останавливаться у своего брата Стефана, игумена Богоявленского монастыря в Китай-городе, позднее, с 1361 г., – у своего ученика преп. Андроника в Спасо-Андрониковом монастыре, а с 1378 г. – у племянника Федора, основателя Симонова монастыря. Братии же своего монастыря преп. Сергий запрещал ходить не только в столицу, но и по селам и деревням даже при крайней нужде. Документ же о пожаловании земель монастырю впервые записан в Кормовой и Вкладной книгах Троице-Сергиева монастыря в 1673 г. (14, ч. I, с. 198; 23, с. 422–423).

Несмотря на отсутствие прямых свидетельств, современных этим событиям, Забелин все же не без оснований считал, что это подворье было необходимо больше для великого князя, желавшего видеть преподобного Сергия возле себя и часто посещавшего его в Сергиевом монастыре.

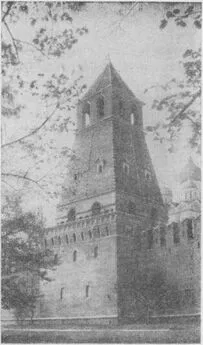

Подворье размещалось возле Троицких ворот Кремля. Правильнее сказать наоборот, так как ворота, по-видимому, появились позднее монастыря и получили название по его имени. Эти ворота назывались также Ризположенскими, по-видимому, по церкви в честь Положения Риз Пресвятой Богородицы, существовавшей в конце Воздвиженки на углу с Кисловским переулком. В начале XVII в. эти ворота назывались Куретными по имени Куретных ворот Старого Государева двора, располагавшегося непосредственно за монастырской территорией к западу от нее. Тогда же эти ворота назывались Знаменскими, вероятно, как полагает Забелин, по образу Знамения Божией Матери, написанному на стене над воротами. Такая разноголосица названий продолжалась до того, как царь Алексей Михайлович указом 19 апреля 1658 г. повелел «именовать, писать и называть» ворота Кремля и Белого города, в том числе: Фроловские – Спасскими, Куретные – Троицкими, Боровицкие – Предтеченскими. Предписанные Алексеем Михайловичем названия не прижились только для Боровицких ворот, сохранивших свое древнее название.

Ближайшее окружение подворья в начале 1600-х гг. по плану «Кремленаград», где оно изображено под № 22, составляли: расположенные прямо напротив него, через Троицкую улицу, примыкавший к кремлевской стене двор Семена Никитовича Годунова и расположенный через Житницкую улицу Кремля, соединявшую Троицкие ворота с Никольскими, двор Богдана Яковлевича Бельского. С юга и востока монастырь соседствовал со Старым Государевым двором, бывшим двором Бориса Годунова, и Новым Царским двором. К стене, слева от Троицких ворот, примыкало здание дворцового Судебного приказа (45, вкладка) (илл. 14, цв. вкладка). В 1561 г. двор Годунова принадлежал постельничему Ивана Грозного Игнатию Вешнякову, и здесь с 15 июня пребывала княжна Кученей, дочь кабардинского князя Темрюка Айдаровича, ставшая второй супругой Ивана Грозного.

Где-то здесь (точное место неизвестно), у Ризположенских ворот, в грозненское время находились тюрьмы, у которых происходили казни. На сводном «Схематическом плане Кремля времени великих князей Ивана III и Василия III в 1533 году», составленном И. А. Голубцовым на основании сведений И. Е. Забелина и С. П. Бартенева (29, т. I, № 1),территория тюрем показана в виде квадрата, примыкавшего к кремлевской стене слева от Ризположенских (Троицких) ворот при виде из Кремля, на месте более позднего Судебного приказа. Здесь князья Шуйские в 1537 г. казнили государева дьяка Федора Мишурина, а тринадцатилетний царь Иван IV в 1543 г. приказал казнить князя Андрея Шуйского и через два года – Афанасия Бутурлина «за невежливые слова».

Территория Богоявленского монастыря, показанная на плане «Кремленаград» начала 1600-х гг., имеет форму пятиугольника, восточная сторона которого выходит на Троицкую улицу, другая, юго-западная, через переулок соседствует со Старым Государевым двором, «сиречь Бориса Федоровича Годунова, после того, как он стал царем», третья, западная, примыкает к Царскому двору, а северо-западные и западные отрезки несколько отстоят от Кремлевской стены, оставляя свободный проезд из Царского двора через Куретные ворота к Троицким воротам Кремля.

Первая церковь в честь Богоявления Господня, построенная в монастыре, по-видимому, одновременно с его основанием, была деревянной. Известное летописное свидетельство о кончине 17 сентября 1374 г. последнего тысяцкого Москвы Василия Васильевича Протасьева-Вельяминова, который «преставяся в чернецех и в схиме; положен бысть у церкви Богоявления» с более поздним добавлением «в монастыре св. Богоявления» (23, с. 424–425), а вслед за ним Н. А. Скворцов (59, с. 398)относили к Троицкому подворью. Однако в 1988 г. им справедливо возразил В. П. Выголов, показавший на основании исследования С. Б. Веселовского (10, с. 215), что здесь речь идет о Богоявленской церкви Богоявленского монастыря Китай-города, тесно связанного со всем родом Протасьевых-Вельяминовых и служившего их фамильным кладбищем (13, с. 21–22).

Тем не менее первое прямое летописное известие о Богоявленском монастыре в Кремле относится к 1460 г., когда «Сергиевские старцы поставили на своем дворе при игумене Вассиане Рыло каменную церковь Богоявления» (23, с. 425).Это свидетельство подтверждает более раннюю принадлежность этого места Троицкому Сергиеву монастырю – «на своем дворе», и существование предшествующей деревянной церкви Богоявления. Троицкий игумен Вассиан Рыло (1455–1466) впоследствии был ростовским архиепископом и крупным общественным деятелем времени Василия II Васильевича Темного и Ивана III Васильевича (36, с. 54–56, 272–274). В других летописях это свидетельство звучит несколько иначе. Под 6968 (1460) г. сообщается: «Того же лета поставлена на Москве церковь камена Богоявленье игуменом Троицким Сергеева монастыря». В этом же году, только несколько ранее, над Москвой пронесся сильнейший ураган, разметавший большинство деревянных и многие каменные постройки (49, т. VII, c. 208, т. VIII, с. 376).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: