Алиса Волосенко - Георгий Победоносец

- Название:Георгий Победоносец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Белый город»08eeed96-6db7-11e5-8f01-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-485-00426-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алиса Волосенко - Георгий Победоносец краткое содержание

В книге молодого российского автора А. А. Волосенко рассказывается о жизни и мученическом подвиге святого Георгия Победоносца. Здесь обобщена информация о традициях почитания святого в христианском мире, об иконографии, а также о богатейшей символике, связанной с изображениями Георгия Победоносца во всем мире и особенно в нашей стране. Интересное авторское оформление книги, решенное в современном стиле, насыщенность информацией и динамичная форма ее подачи, а также богатый иллюстративный материал должны привлечь читателей самого разного возраста, в особенности молодежь.

Георгий Победоносец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внутри храм очень просторный, что достигается за счет широко расставленных и придвинутых к стенам столбов, на которые опираются своды собора. Алтарь отделен от основного пространства храма невысокой преградой с каменным резным деисисом.

Позже собор перестраивался, около 1781 года была сооружена высокая колокольня в стиле классицизма, в 1827 году с юга была пристроена ризница. Храм был закрыт в начале 1920-х годов, вскоре при реставрации была разобрана колокольня.

Свято-Юрьев монастырь

Свято-Юрьев мужской монастырь – самый крупный из новгородских монастырей. По преданию, обитель при истоке Волхова из озера Ильмень, заложил князь Ярослав Мудрый (в крещении Георгий) в 1030 году Им же построена была деревянная церковь во имя святого великомученика Георгия.

Обитель занимала особое место среди новгородских монастырей, даже именовалась лаврой. Монастырь владел огромными земельными угодьями и осуществлял сложнейшую хозяйственную деятельность. Юрьевский архимандрит считался вторым духовным лицом в Великом Новгороде после архиепископа.

Стены монастыря впервые упоминаются в летописи в 1333 году, когда они «поставлены были на 40 сажень с заборолами, при архимандрите Лаврентии».

По указу императрицы Екатерины II «О секуляризации церковных земель» Юрьев монастырь потерял значительную часть своих владений, но продолжал значиться третьим среди 15 монастырей России, причисленных к 1-му классу.

Новое возрождение древней обители началось в начале XIX века и связано с именем архимандрита Фотия (Спасского), чья глубокая вера, благочестие и деятельный характер вызывали уважение в самых высоких кругах, в том числе и у императора Александра I. Духовной дочерью отца Фотия была графиня Анна Орлова (единственная дочь графа Алексея Орлова-Чесменского), обладавшая огромным состоянием. Когда в 1822 году архимандрит Фотий был назначен в Юрьев монастырь, графиня оказала ему всемерное содействие в осуществлении его планов. На ее богатые вклады в обители началось обширное строительство. За короткое время были построены: западный корпус с церковью Всех Святых, Спасский собор, восточный Орловский корпус с кельями для братии, северный с храмом Воздвижения Креста, южный с больничной церковью Неопалимой Купины.

В 1841 году была построена колокольня по проекту знаменитого архитектора Карла Росси, по преданию, она задумывалась выше колокольни Ивана Великого в Москве, но император Николай I лично вычеркнул из проекта один ярус.

В 1920-1930-е годы монастырь разделил судьбу всей Православной Церкви в России, он был закрыт и разграблен. Во время Великой Отечественной войны здесь располагались немецкие и испанские части. После войны на его территории размещались почта, техникум, училище, музей, жили люди, оставшиеся без крова.

Только в 1991 году Юрьев монастырь возвратили Церкви, и с этого времени жизнь в обители начала возрождаться. Возведение Георгиевского собора, ставшего главным храмом Юрьева монастыря, было начато в 1119 году и продолжалось 11 лет. Инициатором был великий князь Мстислав I Владимирович. Из Новгородской летописи известно имя его строителя – мастер Петр, предположительно построивший также Николо-Дворищенский собор и церковь Благовещения на Городище. Это первое из известных имен древнерусских мастеров-строителей.

12 июля ИЗО года он был освящен.

Собор стал усыпальницей настоятелей монастыря, ряда русских князей и новгородских посадников.

Древний Георгиевский собор был украшен с небывалой роскошью. Золотой стеной возвышался огромный семиярусный иконостас с серебряными царскими вратами. Мраморный престол покрывала серебряная риза под бронзовой сенью. Храмовая икона святого Георгия была покрыта ризой, украшенной драгоценными камнями. Графиня Орлова подарила образок Знамения Божией Матери, целиком вырезанный из изумруда и украшенный бриллиантами.

В 1830-е годы была проведена реставрация собора, в ходе которой практически полностью были уничтожены фрески XII века (оригинальная фресковая живопись, фрагменты святительского чина, сохранилась только на откосах окон и в верхней части лестничной башни, где располагалась небольшая церковь). Собор был полностью расписан заново.

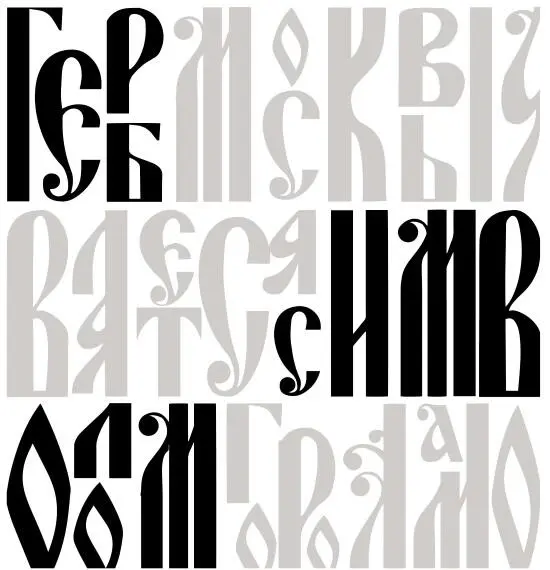

5. Гербы. Ордена

Герб Москвы

Герб Москвы является символом города, на нем изображен всадник, поражающий копьем дракона, – Георгий Победоносец. Как же появился святой Георгий на московском гербе? Что символизирует его фигура на эмблеме столицы? Как на протяжении веков менялся московский герб?

Итак, обратимся к истории. Официально герб города Москвы был «высочайше утвержден» 20 декабря 1781 года вместе с гербами других городов Московской губернии. В Полном собрании законов Российской империи герб столицы описан так: «Святый Георгий на коне против того ж, как в средине государственного герба, в красном поле, поражающий копием чернаго змия». Там же упоминается, что герб «старый». А это значит, что данная эмблема была известна ранее.

Герб Москвы 1730 г.

Установлено, что, всадник, поражающий копьем дракона, использовался как составная часть державного российского герба в течение нескольких столетий.

В конце X века на Русь из Византии пришло Православие и связи между двумя странами сильно укрепились и расширились. В результате Русь переняла от Византии множество обычаев, как связанных с вероисповеданием, так и светских. Один из них – помещение на печатях и монетах портрета князя, а также святого, которого князь считал своим покровителем. В начале XI века на монетах и печатях князя Ярослава Мудрого, принявшего имя Юрий (Георгий), появляется фигура святого Георгия.

Герб Москвы 1993 г.

Основатель Москвы Юрий Долгорукий продолжил эту традицию. На его печати – святой Георгий стоит во весь рост и вынимает меч из ножен. Фигура святого была на печатях и брата Юрия Долгорукого, Мстислава, воин-змееборец присутствовал на многочисленных печатях Александра Невского, встречается он на монетах Ивана II Красного и сына Дмитрия Донского Василия. А на монетах Василия II Темного изображение святого Георгия очень близко к тому, которое позднее утвердилось на московском гербе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: