Ольга Набокина - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района

- Название:Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05553-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Набокина - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района краткое содержание

Необходимость издания вызвана возросшим интересом к истории края. Памятуя о том, что церкви и часовни являются объектами, неразрывно связанными с историей конкретных населенных мест, авторы, сохраняя тему храмового зодчества как основную, путеводную, включили в книгу дополнительную информацию по широкому спектру краеведческих вопросов.

Храмы приводятся по местам их нахождения, взятым в алфавитном порядке. Сведения о ряде памятников представлены в виде объемных глав, рассказывающих о лицах, событиях, местных примечательностях, имеющих отношение либо к самому храму, либо к месту его нахождения. Всего учтено более 250 церквей и часовен.

Книга рассчитана на интерес к ней не только лужан, но и всех, кому интересна тема достопримечательностей Ленинградской области, в надежде привлечь широкое внимание к вопросам изучения, сохранения и восстановления историко-культурного наследия региона, представляющего собой естественно-историческое окружение Санкт-Петербурга.

Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ниже речь пойдет о местности, находящейся рядом с современной д. Заплотье, на северо-западном берегу оз. Поддубского. В природном отношении она чрезвычайно интересна. Здесь проходят параллельные протоки, соединяющие Поддубское оз. с Меревским. Причудливо изогнутые, словно кружевные, берега Поддубского оз. славятся своей живописностью. Неслучайно на его восточном берегу в окружении борового леса находилась широко известная Поддубская турбаза. В реформаторские 1990-е гг. она была доведена до развалин, что представляет ощутимую потерю для района, провозгласившего туризм одним из приоритетных направлений своего социально-экономического развития. Тем не менее туристическая привлекательность д. Заплотья и ее окрестностей остается достаточно высокой не только на местном уровне, но и в региональном масштабе.

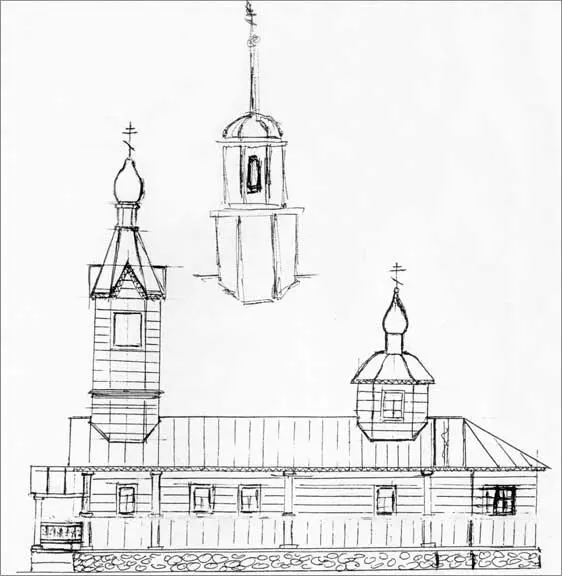

Заплотье. Церковь во имя Пресвятой Троицы Троицкого Верхутинского монастыря. Проект. XVIII в.

Примечательна история местных названий. На современных картах озеро именуется Поддубским, а соединяющая его с Меревским оз. главная протока – речкой Троицкой. В Писцовой книге 1500 г. озеро называлось Верхутным, якобы по располагавшемуся здесь сельцу Верхутино. Исследователь истории здешних мест, действительный член Географического общества СССР А. А. Лавров писал по этому поводу: «Не селения дали озеру название, а озеро дало название селениям. Озеро Верхутно – это верх, исток реки Утной, или, говоря современным языком, Утиной. Поэтому настоящее название озера – Верхутино, а реки (Троицкой. – А. Н., О. Н .) – Утиная (она и сейчас оправдывает свое название). Отметим, что сельцо и мыза Верхутино находились на берегу озера юго-западнее современной деревни Коленцово, которая сама образовалась в результате переселения крестьян сельца Верхутино на новое место с земель, сохранившихся за помещиком после реформы 1861 г. На месте сельца осталась лишь одна Верхутинская мыза, помещичья усадьба с поэтическим названием „Живописная“, где в советские десятилетия был открыт Дом отдыха учителей, ныне – база отдыха „Пескари“».

Древнее название протоки также забылось. В конце XIX в. она называлась не Утиной, а Меженской, то есть рекой между двух озер, а также Межтокой – ввиду ошибочного толкования записи в Писцовой книге «меж токи с. Верхутна».

В той же Писцовой книге говорится и о Троицком Верхутинском монастыре. Располагался он на островке, образованном рукавами р. Утиной (Меженской, или, по современному, – Троицкой). В связи со строительством нынешнего шоссе Луга – Оредеж эта местность подверглась существенным изменениям, и определить, где располагался древний монастырь, в точности невозможно.

Монастырек, очевидно, был разорен в период лихолетий XVI – начала XVII вв. и возобновлен как женский на новом месте, на полуострове, образованном заливом озера и истоком р. Меженской (Троицкой). На 1612 г. он показан уже существующим.

Монастырь упразднен в 1764 г., но еще в конце XIX в. старожилы помнили развалины монастырских келий. В 1795 г. на монастырской возвышенности была освящена деревянная, вновь построенная приходская церковь во имя Пресвятой Троицы. До этого приходская церковь находилась на противоположном берегу озера, в д. Поддубье. От нее сохранилось лишь кладбище, где до начала XX в. можно было видеть каменные кресты.

Троицкая церковь в Верхутине являла собой сочетание высокого шестерика колокольни и приземистой, протяженной в плане срубной постройки, под обшивку. Пилястры боковых фасадов соответствовали делению храма на притвор с надстроенной над ним колокольней, трапезную, собственно церковь и ее алтарную часть. Изначально колокольня завершалась шпилем, установленным на купольном перекрытии. В проекте 1901 г. обветшалый верх колокольни планировалось заменить на новый, с шатровой кровлей и главкой на низком барабане. Замену произвели в более упрощенном виде.

Еще одна главка с купольным верхом возвышалась над алтарной частью. Названная Троицкой по посвящению главного алтаря, церковь имела теплый придел в честь Свт. Николая Чудотворца. До закрытия церкви в ней сохранялся антиминс Троицкого престола, освященный в 1839 г. и подписанный митрополитом Серафимом. Стараниями церковного причта и прихожан в приходе были устроены школы при самой церкви и в деревнях Запишенье, Мерево, Поддубье. Позже в Мереве была устроена земская школа.

Особенное участие в благоустройстве Троицкой церкви принимали владельцы усадьбы «Живописная». В 1816 г. дочь здешнего помещика Надежда Ивановна Линева обвенчалась в Верхутинской Троицкой церкви с капитан-лейтенантом Михаилом Дмитриевичем Целепи. Позже в церкви венчался их сын Николай, крестились их внуки Леонид и Валерий. В 1892 г., чтя память предков, похороненных здесь же, на церковном кладбище, они произвели капитальный ремонт верхутинской церкви. В описании церкви на 1901 г. говорится, что она была однокупольной, с колокольней, обшита тесом, с деревянной оградой на каменном фундаменте, а кладбище к тому времени было закрыто (Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина). Сегодня от церкви и кладбища с надгробиями из черного мрамора на могилах членов семьи Целепи почти ничего не осталось.

Следует воспользоваться случаем и рассказать о некоторых страницах из истории д. Заплотье.

Одна из дочерей прадеда А. С. Пушкина, знаменитого «арапа Петра Великого» Абрама Петровича Ганнибала, Анна Абрамовна (1741 – ок. 1788), как уже говорилось выше, была замужем за помещиком сельца Заплотье и оз. Верхутино Лужского уезда генерал-майором Семеном Степановичем Нееловым (1714–1781), став после смерти последнего владелицей одной из частей имения. Другую часть унаследовала сестра Семена Степановича – Елизавета, жена секунд-майора Конона Лукича Поскочина. Еще при жизни С. С. Неелова при сельце находилась скромная усадьба с регулярным садом. Его планировка представляет собой один из немногих образцов садово-паркового искусства, относящихся к помещичьим усадьбам пристоличной глубинки первой половины – середины XVIII в. Парк выдержан в стиле регулярных садов, идущих от петровского времени. Усадебные постройки располагались за южной границей паркового прямоугольника.

Семен Степанович Неелов похоронен в Верхутине, у церкви Живоначальной Троицы.

Многие из детей С. С. Неелова и А. П. Ганнибал были связаны с лужскими местами. В частности, Крестина (Христина) Семеновна (1760–?) в 1833 г. переселилась из своей псковской усадьбы в г. Лугу. Екатерина Семеновна (1766–?) владела сельцом Большое Замошье, которое по меньшей мере до конца 1890-х гг. оставалось за Нееловыми. В Лужском земском суде служили Павел и Петр Семеновичи Нееловы. О Влешковичах мы уже говорили ранее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: