Елена Сизова - Память о преподобном Мартиниане Белозерском

- Название:Память о преподобном Мартиниане Белозерском

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0578-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Сизова - Память о преподобном Мартиниане Белозерском краткое содержание

Издание будет интересно как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся жизнью и подвигами русских святых.

Память о преподобном Мартиниане Белозерском - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 1. Сяма

«Восхвалити угодника Твоего,

Христе, Мартиниана, словоотверзение

уст моих даждь ми, молю Ти ся».

Канон прп. Мартиниану«Житие прп. Мартиниана» называет местом рождения святого Сямскую волость, раскинувшуюся вдоль берегов Кубенского озера. Земли эти еще в веке принадлежали богатому московскому боярину Федору Андреевичу Свибло, служившему великому князю Дмитрию Донскому [4] С. Б. Веселовский. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М., 1947. С. 147.

. Как боярин, принадлежавший к одному из самых могущественных боярских родов и будучи видным воеводой, Свибло имел все возможности для преумножения своих владений. Северные вотчины были богаты пушниной, которая приносила большие доходы. Кроме того, обширные бортные леса и рыбные ловли составляли основное богатство землевладельцев. Но в конце XIV века боярин Свибло подвергся опале, и все земли его в Отводном стане и Сямской волости были конфискованы великим князем. В своем завещании Дмитрий Донской отдает Сяму вместе с Тошней и Угличем своему младшему сыну Петру Дмитриевичу [5] А. В. Экземплярский. Угличские владетельные князья. Ярославль, 1889. С. 37.

. Князь Петр Дмитриевич был женат на Ефросинье, дочери Полиевкта Васильевича Вельяминова, который приходился ему тестем [6] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. Т. 1. С. 660.

. В Типографской летописи о них говорится: «Полуехт убился с церкви, а дочь его княгини Офросинья княжь Петрова Дмитреевич(я), а сына у них не было» [7] ПСРЛ. Т. ХXIV. С. 232. Л. 332.

. Поэтому князь Петр Дмитриевич находился в родстве с прп. Кириллом Белозерским, также представителем рода Вельяминовых. Преподобный Кирилл получил Сяму от княжеской четы в числе первых своих земельных приобретений. В дошедших до нас довольно многочисленных купчих грамотах прп. Кирилла Сяма не упоминается, возможно, потому, что сохранились далеко не все грамоты этого времени. Сяма могла быть подарена монастырю только после свадьбы Петра Дмитриевича и Ефросиньи Вельяминовой, которая состоялась 16 января 1407 года, о чем записано в Симеоновской летописи: «Тое же зимы Генваря 16 женился князь Петръ Дмитриевичъ на Москве, взялъ за себе дщерь Полуекта Васильевичя» [8] ПСРЛ. Т. ХУШ. С. 153. Л. 313 об.

.

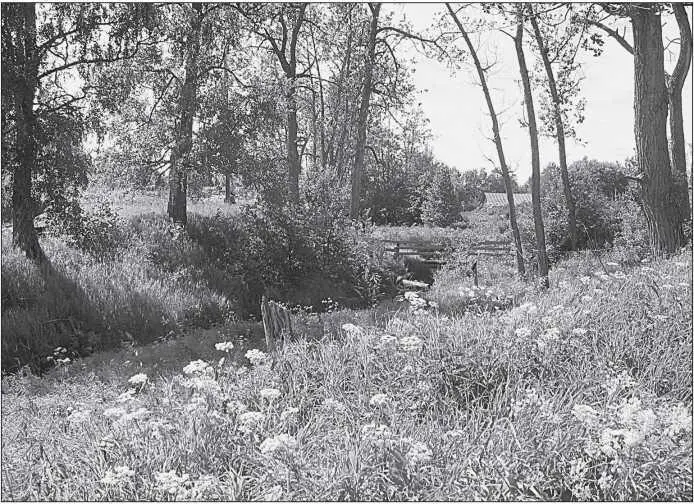

Речка Крутец близ села Березник

«Житие прп. Мартиниана» называет Сяму одним из ближних владений игумена Кирилла. Местные предания долго сохраняли память о месте, где стоял дом, принадлежавший роду Стомонаховых, которые жили в деревне Березник Сямской волости, и где родился Михаил, получивший в дальнейшем монашеское имя Мартиниан. О дате рождения прп. Мартиниана точных сведений нет. В литературе принято относить это событие примерно к 1400 году. В «Истории российской иерархии» [9] Амвросий Орнатский. История российской иерархии. М., 1815. Ч. VI. С. 852.

говорится, что прп. Мартиниан прожил более 85 лет, проведя более 70 лет в монашестве, и скончался в 1483 году. Тогда годом его рождения можно считать примерно 1397–1398 год. Родителей Михаила «Житие…» называет просто благочестивыми христианами и больше никаких сведений о них не дает. Только фамилия Стомонаховых, сохраненная устным преданием, указывает на принадлежность их к монастырским людям Сямской волости.

Термин «волость» в старину, кроме того значения, которое утвердилось за ним в позднейшее время – «территориальный округ, подразделение уезда», – в средние века употреблялся по преимуществу для обозначения не территории, а общества лиц, «общины». Если «село» означало совокупность земельных владений, то понятие «волость» означало совокупность крестьян, живущих на земле владельческого села, и относящихся к нему деревень [10] Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910. С. 39.

. На волостную общину правитель налагал общую сумму податей и повинностей, а община самостоятельно могла распределять долю каждого крестьянина соответственно его имуществу. Налоги собирали с членов общины и платили землевладельцам волостные старосты. Кроме налогов и податей, к кругу забот волостного старосты относились дела по содержанию волостной приходской церкви. Волостная община была связана круговой порукой не только в налогообложении, но и в сфере уголовных преступлений. В древнейшие времена волость называлась также и сотней [11] Там же. С. 95.

. В писцовых книгах указываются документы, называемые «сотными», в которых содержалась перепись людей, земель, податей данной волости, по древнему обычаю называемой «сто». Еще с глубокой древности существовал обычай деления племен на сотни и тысячи на случай создания народного ополчения. Выборные представители сотни, называемые сотскими, в военное время выступали как военачальники своей сотни, а в мирное время как волостные старосты. Можно предположить, что фамилия Стомонахов, принадлежавшая родителям прп. Мартиниана, и означала прозвище волостного старосты в монастырском землевладении, сотника, возглавлявшего общину крестьян на территории, которую приобрел прп. Кирилл для своей обители. О том, что семья Михаила Стомонахова была достаточно зажиточной, косвенно говорится и в службе святому, написанной, как уже говорилось, в Ферапонтовом монастыре в середине XVI века, когда там еще свежи были воспоминания о его жизни: « Христовы ради любве измлада оставил еси родителя, богатство и славусуетную нивочтоже вменив…» [12] Минея (январь). Служба прп. Мартиниану. С. 492.

(выделено авт. – Е. С.).

Окрестности Сямского монастыря

Детство Мартиниана прошло в небольшой деревне Березник, входившей в состав Сямской волости. Крестьяне в те времена жили в небольших, часто одно-двухдворных деревнях, разбросанных вокруг владельческого села. Землевладельцы не вмешивались в хозяйство крестьян, получая с них натуральные и денежные оброки. Основным источником доходов было освоение природных богатств: бортные леса, рыболовство, ловля водяных и других птиц, охота на пушного или крупного зверя. Это позволяло крестьянам платить многочисленные повинности. Рыболовство и охота были распространены повсеместно. Живя на берегу Кубенского озера, крестьяне, владевшие землей, могли пользоваться правом ловить рыбу в прибрежных тонях. В детстве Михаил, так же как и его сверстники, живущие у Кубенского озера, мог научиться рыболовству, помогая добывать пропитание своей семье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: