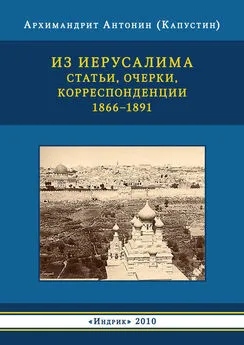

архимандрит Антонин Капустин - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891

- Название:Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-069-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

архимандрит Антонин Капустин - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 краткое содержание

Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неутомимый археограф, о. Антонин составил в 1862 г. «Каталог рукописных книг, обретающихся в Патриаршей библиотеке Константинопольского Святогробского подворья», одним из украшений которого стало открытие знаменитого памятника «Учение 12-ти Апостолов» (Дидахи тон додека апостолон) [27] Как писал A.A. Дмитриевский, «издатель памятника, митрополит Филофей Вриенний был только внимательным чтецом Каталога Антонина» (Дмитриевский A.A. Путешествие по Востоку и его научные результаты. Киев, 1890. С. 5).

. В октябре-ноябре 1867 г. он изучал рукописи Патриаршей библиотеки в Иерусалиме, в июне 1868 г. описывал собрание Лавры св. Саввы Освященного [28] Антонин (Капустин), архимандрит. «Жаль мне до смерти всего прошедшего» (Страницы из дневника) / Подг. текста Р.Б. Бутовой и Г.В. Фролова. Предисл. и примеч. Р.Б. Бутовой и H.H. Лисового // Россия в Святой Земле. Документы и материалы. М., 2000. Т. II. С. 562–567. (Глава: «Описание рукописей в библиотеке Лавры св. Саввы Освященного»).

, в 1870 г. составил свой самый известный каталог – Синайского монастыря, с описанием 1310 греческих рукописных книг [29] Фрагмент дневника о поездке на Синай и работе в монастырской библиотеке опубликован: Лисовой H.H. Архимандрит Антонин (Капустин) – исследователь синайских рукописей. (По страницам дневника) // Церковь в истории России. Сб. 4. М., 2000. С. 197–225.

.

К сожалению, ни один из подготовленных о. Антонином каталогов, доныне не утративших своего научного значения, не опубликован. Именно поэтому стал возможен «казус Гардтгаузена» [30] Гардтгаузен В.Э. (1843–1925) – известный немецкий археограф и палеограф. См.: Catalogue codium graecorum Sinaiticorum scripsit W. Gardthausen – Lipsiensis. Oxon, 1886.

, издавшего «свой» каталог синайских рукописей, «в большей части tacite воспользовавшись целиком трудом своего предшественника» [31] Дмитриевский A.A. Путешествие по Востоку и его научные результаты. Киев, 1890. С. 121.

. Архимандрит и сам был немало удивлен, «перечитывая», как явствует из записи в дневнике от 19 апреля 1887 г., «Синайский каталог рукописей некоего Gardthausen'a, воспользовавшегося моим трудом безыменно, слепо следовавшего установленному мною порядку и оставившего рукописям данную им мною нумерацию» [32] Цит. по: Герд A.A. Архимандрит Антонин (Капустин) и его научная деятельность (по материалам петербургских архивов) // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 32. Подробный анализ плагиата см.: Дмитриевский A.A. Путешествие по Востоку. С. 120–148.

.

Язык и литературная образованность для Антонина были средством проникновения и восхождения от национальных и этнических особенностей к общему Православному Наследию: он становится редким в Русской Церкви носителем и поборником подлинно вселенского православного сознания. Об этом свидетельствует, к примеру, его знаменитое письмо митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) от 10 января 1861 г., являющееся своеобразным итогом десяти лет аттических трудов и размышлений. «Я убежден, что призван сделать что-то, что именно не знаю и предвидеть не могу. Но если бы даже и только то, чтобы увидеть первому исходящий от престола Мироправителя новый свет благоволения Его к месту избрания и вместе с тысячами других рук простереть свои слабые руки к разорванным звеньям византийской истории, сцепить их снова и начать новую историю Церкви Христианской, исходящую по-прежнему из Византии как из своего сердца повсюду, но уже не к раздроблению Тела Христова по странам, по народам, по языкам, по правительственным системам, по школам, по страстям, по нуждам, а к воссоединению всех в совокупную жизнь духа, любви, мира, радости о Духе Святе» [33] Письмо настоятеля Русской Посольской церкви в Константинополе архимандрита Антонина (Капустина) митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). Константинополь. 10 января 1861 г. // Архив Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Папка 67. Дело 1421. (Листы в деле не нумерованы).

. Антонин был первым, кто открыто отстаивал перед священноначалием необходимость отмены нововведений синодального периода и решительно заявлял, что Русской Церкви есть чему поучиться у Греческой, отложив свой провинциальный «поместный» патриотизм.

В июне 1863 г., получив отпуск, единственный раз за более чем 40-летнее пребывание на Востоке, Антонин побывал на родине, в Батурино. В мае-июне 1865 г. он отправился в научную поездку по балканским провинциям Османской империи (Македония, Фессалия, Эпир), из которой его вызвала телеграмма посла Игнатьева. Его ждало новое назначение – в Иерусалим.

Еще в юношеских мечтах, собираясь только в Киевскую Духовную Академию, он «думал о Киеве, как о счастии другого мира, ему казалось, что за Печерскою картиною скрывается другая, и не одна, – далее ее, лучше ее, таинственнее, – что Киев есть только перепутье в Иерусалим – в рай» [34] Антонин (Капустин), архимандрит. В Румелию. С. 7.

. Однако Иерусалим того времени был мало похож на эдемский сад.

Руководство русскими учреждениями в Палестине в середине XIX в. осуществлялось параллельно и не всегда согласованно двумя различными ведомствами – Министерством иностранных дел и Святейшим Синодом. Приезду архимандрита Антонина в сентябре 1865 г. предшествовала целая серия склок, скандалов, нестроений в отношениях между Миссией, консульством и Палестинской Комиссией. Весной 1864 г. Иерусалим покинул в результате затяжного конфликта с консульством глава Русской Духовной Миссии епископ Кирилл (Наумов) – доктор богословия, бывший профессор и инспектор Петербургской Духовной Академии. И постарался об этом консул А.Н. Карцов – замечательный дипломат, которого все – и в Министерстве, и, особенно, посол Игнатьев, считали человеком способным и перспективным. Столкновение интересов Церкви и интересов светски ориентированного дипломата было неизбежно. Карцов не нашел другого применения своим дипломатическим талантам, как интриговать против… Русской Духовной Миссии и ее начальника, добиваясь того, чтобы епископа Кирилла отозвали из Иерусалима. Менее чем через год (в 1865 г.) вынужден был оставить свой пост и присланный на замену епископу Кириллу архимандрит Леонид (Кавелин) – тоже не случайное лицо в истории русского монашества, гвардейский офицер, постриженник знаменитой Оптиной пустыни, церковный историк и писатель, позже настоятель Новоиерусалимского Воскресенского монастыря и наместник Троице-Сергиевой Лавры. А выслан из Палестины как персона поп grata он был по настоянию Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Кирилла, по проискам того же Карцова.

В Св. Синоде всерьез задумались, как быть дальше с РДМ. И решили послать туда – в качестве последней меры – архимандрита Антонина. Так, почти случайно, по игре ведомственных амбиций и личных честолюбий, в Святой Земле появился один из главных деятелей Русской Церкви на Востоке и основатель Русской Палестины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: