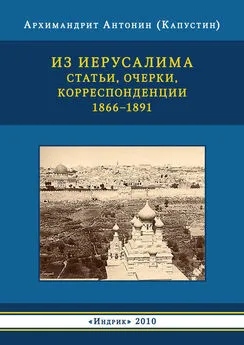

архимандрит Антонин Капустин - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891

- Название:Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-069-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

архимандрит Антонин Капустин - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 краткое содержание

Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В зависимости от содержания корреспонденции о. Антонина из Иерусалима можно разделить на несколько больших групп.

Летопись церковной жизни Палестины. Хроника богослужений, канонических перемещений, избрание новых Патриархов и смерть или низложение прежних – Поместной Иерусалимской Церкви. Несколько статей посвящено Патриарху Кириллу: рассказ о его низложении, сопоставительная характеристика Патриархов Кирилла, Прокопия и Иерофея. Даже некролог или надгробное слово нередко становятся под пером Антонина церковно-исто-рическим исследованием. Примером может служить некролог, посвященный Мелетию, митрополиту Петры Аравийской, которого «русские люди, особенно из простого народа, называли коротко и просто «Святый Петр» [49] Преосвященный Мелетий, наместник Иерусалимского патриархата. Некролог // Церковная летопись Духовной беседы. СПб., 1868. № 5. С. 124. С. 371 наст. изд.

.

Жизнь в Палестине давала уникальную возможность не только видеть, но и участвовать в праздновании Крещения на Иордане, Рождества в Вифлееме, Успения Божией Матери в Гефсимании, – все это создавало особое настроение у автора и передавало далеким читателям в России ощущение личного присутствия. Интересны и содержательны историко-литургические наблюдения ученого архимандрита. В первые годы жизни в Палестине его корреспонденции полны описаний греческих служб, их отличий и местных особенностей по сравнению с русскими. При этом архимандрит при всей своей любви к греческому Востоку всегда достаточно критичен.

Антонин внимательно следит за литургическими, богословскими и даже бытовыми особенностями жизни различных конфессий, что тоже выделяет его среди многих других русских публицистов, почти или совсем не интересовавшихся спецификой религиозной жизни и быта местного населения. Вполне уважительно описание о. Антонином латинского Патриарха в Иерусалиме Иосифа Валерги как «человека высокого роста, с смелым открытым лицом и большой седой бородой»; доброжелателен пересказ католической службы, заканчивающейся «трогательным напевом погребальным, восполнившим собою все, что могло казаться недостатком в богатом материальной обстановкой богослужении»; серьезен и назидателен вывод – «Церковь, которая умеет держать себя в таком строжайшем чине и знает окружать себя таким ослепительным блеском, конечно, простоит долго!» [50] Посвящение латинского епископа в Иерусалиме. (Из письма поклонника П.Г. П-ни). // Христианское чтение. СПб., № 23. С. 469–488. С. 67 наст. изд.

.

Интерес о. Антонина к инославным был продиктован в первую очередь тем, что он рассматривал русскую жизнь в Иерусалиме и русское присутствие в Палестине в контексте Вселенского православного делания и шире – христианского присутствия в мире. Хорошо известны слова архимандрита о неизбежном «разочаровании» русского паломника в Святой Земле, которое, однако, «приготовляет поклонника к выходу из той исключительности, в которую его невольно поставила его привычка видеть одно и то же у себя на родине, – оно расширит его большею частью ограниченный круг зрения на предметы знания и веры и если не тотчас, то мало-помалу приучит его к умеренности и терпимости, столь нужной тому, кто решился принесть на Гроб Господень дань и своей признательной души вместе с тысячами других, подобных ему пришельцев, часто не похожих на него ничем, кроме одного образа человеческого и имени христианского» [51] Антонин (Капустин), архимандрит. Пять дней на Святой Земле. М., 2007. С. 12–15.

.

История Русской Палестины. О. Антонина можно по праву назвать историком Русской Палестины. Из его статей и корреспонденции читатель в России впервые узнавал, что Дуб Мамврийский стал русским, что делается на Елеоне и продвигается ли там строительство русской церкви, что куплен русский участок в Иерихоне и заложен новый дом для паломников, что происходит в Горней и как постепенно складывается монастырь.

Великая заслуга о. Антонина, его умение и особый талант состояли в том, что он умел привлечь к своим замыслам самых разных людей. Он много работал с благотворителями, такими как, например, бывший министр П.П. Мельников, «некогда паломник, один из самых видных и усердных споспешников нашего дела в Палестине, хлопотами и отчасти великодушным пожертвованием которого мы сделались владельцами весьма обширного и ценного по своему значению участка земли, с поклонническим приютом и большим садом в упомянутой выше Горней, куда как бы нарочно какая-то благодеющая судьба занесла отличного человека лет 10 назад тому. Его усилиями собрано было более 20 000 рублей в течение двух-трех месяцев, чем мы и стали счастливыми собственниками дорогого и завидного евангельского места» [52] Из Иерусалима // Церковный вестник. 1880. № 41. С. 20–22. С. 285 наст. изд.

. Ездили в Иерусалим многие, но щедрых жертвователей среди благочестивых богомольцев было не так уж и много.

В очерках и корреспонденциях предстает перед нами Русская Духовная Миссия, ее служащие и деятели, среди которых было много достойных людей – игумен Вениамин, создатель Вениаминовского подворья, о. Александр Анисимов, несколько раз приезжавший в Иерусалим и читавший лекции для паломников и др. Русское консульство – дипломаты, служащие и их семьи. О. Антонин рассказывает о них с большим уважением, симпатией и интересом: «Простыми, всем доступными и ничуть не ходульными показались мне и члены нашего здешнего консульства. Так, в первый же день я видел, как наш консул, г. Кожевников, тихо и скромно, без всякого стука и тапажа, пришел в церковь на обедню вместе с своей женой, оба весьма почтенные и солидные люди, уже значительно пожилые, как благоговейно выстояли они всю службу и с тою же простотою и нецеремонностью возвращались по двору заведений домой» [53] Святоградские заметки (письмо в редакцию) // Церковный вестник. СПб., 28 февраля 1881. № 9. С. 5–8. С. 291–292 наст. изд.

. Служащие Палестинской Комиссии и Императорского Православного Палестинского Общества. В рассказах, касающихся организации русского паломничества и деятельности Палестинской Комиссии и «убогих деятелей» ее, Антонин впервые высказывает мысль о необходимости создания русского «Общества Святого Гроба» – будущего ИППО. И, конечно, это простые русские паломники, ради которых были созданы и Русская Духовная Миссия (1847), и Иерусалимское консульство (1858), и Палестинский Комитет (1859), преобразованный позже в Палестинскую Комиссию (1864), и Православное Палестинское Общество (1882). Не будь паломника, живой основы нашего присутствия в Иерусалиме – не нужны были бы ни Миссия, ни консульство, ни Комитет. С этой точки зрения о. Антонин обращается к защите интересов верующего народа и выступает его представителем.

Интервал:

Закладка: