Елена Мусорина - Храм Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках

- Название:Храм Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Православная Таганка

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мусорина - Храм Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках краткое содержание

Московский храм Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках за Яузою находится в древнейшем в Москве историческом месте – у подножия Швивой горки Таганного холма. Древний посад Заяузье (Таганка) образовался, предположительно, еще в дохристианский период, благодаря выгодному географическому положению этой местности. В христианской период вокруг Таганской торговой площадки возникло огромное количество древних церквей, носивших свои названия по именам святых, прославившихся еще в самом начале становления Христовой веры.

Котельнические переулки, по распространенной ныне версии, получили свое название по находившейся здесь в XVII веке дворцовой слободе котельников, изготовлявших котлы для варки пищи. Эти места связаны с котельниками, гончарами и кузнецами, – ремесленниками, имевшими дело с открытым огнем, поэтому свои производства они размещали по берегу реки Москвы.

До возникновения церкви свт. Николая, что в Котельниках, на ее месте находилась деревянная церковь Троицы, называвшаяся – что в Старых Кузнецах, построенная в 1547 году.

В сборнике, изданном Обществом любителей духовного просвещения по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета, Митрополита Московского, (Том I. М., 1883 год) написано: «1833 года Сентября 13 дня Князь Сергей Михайлович Голицын, в письме к Филарету, Митрополиту Московскому писал, что Ивановского сорока, в приходе церкви святителя Николая, что в Котельниках, издревле находился дом предков его, баронов Строгановых, и как церковь оная, так и причт получали главное от оного дома содержание, и сверх того на их же содержании была богадельня, под колокольнею устроенная; почему и тела оных баронов Строгоновых, по смерти, погребены в оной Николокотельнической церкви».

Архивные исследования по решению настоятеля храма, к нашему большому сожалению, не были окончены. Поэтому, неисследованные архивные документы по истории храма, таят в себе ещё немало открытий. Об этом знаковом храме, за всю его историю, не было издано ни одной книжки. Только нашему коллективу удалось изготовить электронную версию полноцветного многостраничного буклета краткой истории храма Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках за Яузою.

По окончании исследований, нами может быть подготовлен оригинал-макет книги для печати в типографии. Это полиграфическое издание могло бы стать мостом сближения нынешней России со всем Русским миром, за её рубежами, на всех континентах. Это особенно актуально после объединения двух ветвей русской Православной Церкви.

Для реализации такого актуального проекта, необходима воля настоятеля храма.

Храм Святителя и Чудотворца Николая в Котельниках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. Фото 2006 г.

В Лыщиковом переулке , по левому берегу Яузы, в старину был древний монастырь, о котором летописец упоминает под 1392 годом, в связи с тем, что «в монастыре у Покрова постригся Стефан, брат Сергия Радонежского». Покровский греческий Лыщиковский монастырь как «княжий» входил в завещание Ивана III и Ивана Грозного. Монастырь со временем упразднили, а монастырская церковь Покрова Пресвятой Богородицы стала приходской.

Храм Архидиакона Стефана, что за Яузою. Фото Н. А. Найденова, 1881 г.

Таганная улица проходила почти параллельно улице Швивая Горка, их соединял Рюмин переулок. В самом начале ее, с левой стороны стояла небольшая, древняя церковь св. Архидиакона Стефана, что за Яузою (разрушенная в советский период). «Неподалеку от церкви сохранилось великолепное здание, известное в Москве как Шепелевский дворец. Его построил в 1798 году И. Р. Баташов для своей единственной дочери, которую выдал замуж за Шепелева. Баташовы были владельцами железоплавильных заводов на Урале. В 1812 году дворец почти не пострадал, так как его занимал маршал Мюрат. Дворец интересен как архитектурное произведение. С большим вкусом в нем выполнено все: боковые флигели, решетка, ворота, которые, дополняют и оттеняют главное здание, отодвинутое немного вглубь двора. На высокой ограде удачно чередуются темный чугун решетки и светлый камень столбов. На декорированных воротах – черные львы не совсем обычного вида, с широкоразинутой пастью и огромной приплюснутой головой. Простым и изящным флигелям нарядность и изысканность придает тонкий орнамент. Особенно пышно оформлено главное здание с высоко поднятыми колоннами и орнаментом на фасаде. Поражали своей красотой и покои дворца, которые были отделаны И. Р. Баташовым со сказочной роскошью. К сожалению, росписи, лепные украшения, изящная мебель и предметы искусства не сохранились. От Шепелева дворец перешел к князьям Голицыным, а с 1876 года он был отдан под Яузскую больницу для чернорабочих, ныне больница №23.

Гончарная улица

Местность вблизи Чичеринского переулка долго не застраивалась и числилась как большой огород боярина Никиты Романова. В 1665 году земля была пожалована Патриарху Никону под подворье и огород Иверского монастыря. В конце XVIII века на месте подворья находилась усадьба с каменным домом, принадлежавшая родственникам А. С. Пушкина – Чичериным». Ю.Н. Соловьева. Москва ушедшая. М., 1993 г.

Яузская больница. Фото начала XX века

Николо-Ямская улица названа по церкви свт. Николая Чудотворца, что на Ямах, также ныне утраченная. Здесь находилась древняя Рогожская ямская слобода где проживали ямщики, занимавшиеся перевозкой пассажиров и товаров. Тюркское слово «ям» означало «постоялый двор», откуда и произошли названия «ямщик», «ямской». При слободе числились выгоны для лошадей. На Николо-Ямской улице также находятся церкви Симеона Столпника за Яузой и прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе.

Храм Николы, что на Ямах. Фото Н. А. Найденова, 1881 г.

Поблизости находилась Старая Алексеевская слобода , возникшая вокруг церквей свт. Алексея Митрополита и свт. Мартина Исповедника; церкви отличались богатством внутреннего убранства. Эта слобода возникла на месте, где святитель Алексий, Митрополит Московский наблюдал за строительством Спасо-Андроникова монастыря, который, по просьбе Митрополита возводил лучший ученик преподобного Сергия Радонежского, преподобный Андроник.

Храм прп. Сергия Радонежского, что в Рогожской слободе. Фото 2006 г.

Храм свт. Алексия, Миторополита Московского. Фото 2006 г.

До возникновения церкви свт. Николая, что в Котельниках, на ее месте находилась деревянная церковь Троицы, называвшаяся что в Старых Кузнецах, построенная в 1547 году. Троицкая церковь существовала до Романовых, поскольку получала ругу. В записи ставленников Московских церквей 1625 года, под № 83, лист 67 значится: «Июня 14 дня дана ставленая грамота из диаконов в попы Симеону Павлову сыну из церкви Живоначальные Троицы, что в Москве за Яузою в Котельниках». «Новая каменная церковь Троицы в Котельниках с приделом Зосимы и Савватия Соловецких, построенная на средства прихожан Строгановых», – значится в книге 1689 года. А в книге под 1722 годом значится уже – Святителя Николая в Котельниках. «Николаевская церковь по сгорении Троицкой, построена на ее месте». (Известие о Московских церквях 1796 года, стр. 42).

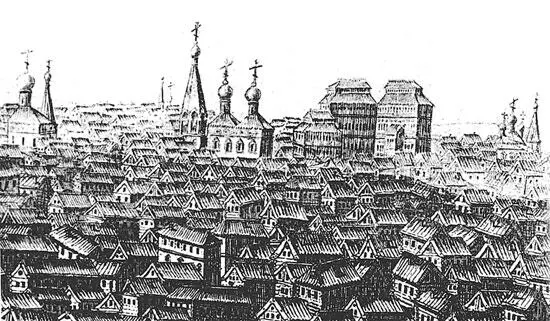

Палаты Строгановых. Гравюра П. Пикарта, 1707 г.

19 июля 1759 года, Московской Полицмейстерской Канцелярией вдове Тайного Советника Действительного Камергера, Барона Александра Григорьевича Строганова, Баронессе Марье Артемьевне Строгановой разрешено было построить, вместо прежней ветхой, новую деревянную женскую богадельню на своем владении рядом с дворами «той церкви причетников».

Филарет, Митрополит Московский

В сборнике, изданном Обществом любителей духовного просвещения по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета, Митрополита Московского, (Том I. М., 1883 год) написано: «1833 года Сентября 13 дня Князь Сергей Михайлович Голицын, в письме к Филарету, Митрополиту Московскому писал, что Ивановского сорока, в приходе церкви святителя Николая, что в Котельниках, издревле находился дом предков его, баронов Строгановых, и как церковь оная, так и причт получали главное от оного дома содержание, и сверх того на их же содержании была богадельня, под колокольнею устроенная; почему и тела оных баронов Строгоновых, по смерти, погребены в оной Николокотельнической церкви». С течением времени, дом Строгановых перешел другим владельцам и находился в том же приходе. В 1804 году, церковь за ветхостью ее и бедностью прихода упразднена и приписана к Космодомианской в Старой Кузнецкой церкви, а дом, по близости расстояния приписан к церкви великомученика Никиты, что за Яузою. Сохраняя память предков своих, он с дозволения начальства, в 1820 году, начал строить собственным иждивением новую церковь и при ней каменную богадельню. В 1823 году, церковь восстановлена с бывшим при ней приходом и освящена Его Высокопреосвященством; но дом бывший баронов Строгановых, ныне состоящий во владении второй гильдии Московского купца Тимофея Васильева Прохорова, доселе находится в Никитском приходе, почему и просим, дом сей причислить приходом к Николокотельнической церкви. Владыка, 13 Сентября 1833 года, написал: «по изложенным обстоятельствам распорядить по сему, если хозяин дома согласен будет». Купец Прохоров, изъявил согласие, и дом баронов Строгановых снова был записан в приход церкви свт. Николая в Котельниках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: