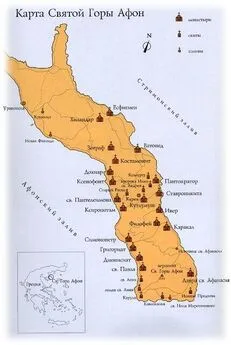

Святитель Филофей Коккин - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

- Название:Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Благозвонница

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906853-88-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Святитель Филофей Коккин - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон краткое содержание

Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

95

Разумеется г. Фессалоника. – Примеч. пер.

96

с половины IX до начала XIII в. Казань, 1894. С. 51; Луг духовный. СПб., 1896. § 69, 70). – Примеч. пер.

97

Разумеется вмч. Димитрий Солунский, пострадавший за Христа в 306 г. Нетленные и мироточивые мощи его сохранялись в Солуни до завоевания ее турками ( Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. II. С. 412). Память его празднуется 26 октября. – Примеч. пер.

98

Одиссея. 108.

99

В житии вмч. Димитрия сообщается о многочисленных случаях его посмертного заступничества за родной город. – Примеч. пер.

100

1860; Никифор Григора. Римская история. Кн. 5, гл. 7. СПб., 1862).

101

Чудовищами. Тифон ( Ύυφώς ) в греческой мифологии сын Тартара и Гаи, мифическое чудовище, имевшее сто огненных голов, восставшее против Зевса и низвергнутое им в Тартар. – Примеч. пер.

102

Иосиф Флавий – еврейский историк (род. в 37 г. по Р. X.), описавший в своем произведении «De bello judaico» («О иудейской войне») разрушение Иерусалима римским полководцем Титом в 70 г. по Р. X. Это сопровождалось страшными бедствиями для евреев, которых погибло тогда общей сложностью 1337 490 человек и больше 100 000 взято было в плен.

103

Илиада (Ίλ/άς) – Троянская область, на территории которой разыгралась Троянская война (за 1500 лет до Р. X.), описанная знаменитым поэтом Гомером. – Примеч. пер.

104

Троя – главный город малоазийской области Троады (на северо-западном берегу), где имела место описанная Гомером Троянская война, продолжавшаяся девять лет и закончившаяся разрушением Трои. – Примеч. пер.

105

Лемнос (Αήμνος), остров в северной части Эгейского моря. Первоначальные жители его – пеласги в одну ночь были умерщвлены собственными женами за предпочтение им иностранок (Dictionnaire universel d'histoire et de geographic par M.-N. Bouillet. Paris. P. 1025).

106

Вот высокий пример горячей любви к родине и достоподражательный образчик любви к человечеству, хотя и грешному, но родственному всем нам! И это говорит человек, получивший строго аскетическое воспитание! Значит, истинный аскетизм не подавляет лучших чувств и стремлений, но возгревает их! – Примеч. пер.

107

Божественной философией называется здесь подвижническая жизнь. Еще историк Сократ Схоластик (IV в. по Р. Х.) писал об Евагрии, что он, «быв прежде философом на словах, стяжал философию на самом деле», сделавшись учеником великих египетских подвижников Макария Египетского и Макария Александрийского (см.: Церковная история Сократа Схоластика. СПб., 1850. Кн. 4, гл. 3. С. 354).

108

Вообще отношения между господами и слугами в Византийской империи, по словам исследователей, отличались, благодаря влиянию христианских идей, большей нормальностью, чем на Западе. Здесь даже рабство не имело таких уродливых форм, как в других странах. Еще одно доказательство того, что византизм нельзя отождествлять с отсталостью и тьмою (см.: Скабаллапович Н.А. Византийская церковь и государство в XI в. от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алекся I Комнина. СПб., 1884; Всеобщая история с IV столетия до нашего времени / Под ред. Лависса и А. Рамбо; пер. В. Неведомского, М. Гершензона: В 8 т. М., 1897–1903).

109

Стефан (στέφανος) по-гречески – венец.

110

Благодаря покровительству византийских императоров образование в Византийской империи процветало и в рассматриваемое время было довольно высоким. Существовало много разных светских и духовных школ в разных городах Византии. В них преподавались: грамматика, риторика, философия, под которой разумелись и богословские науки, астрономия, геометрия, арифметика и музыка (или словесность). См.: Лебедев А.П., проф. Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века. М., 1902. С. 270.

111

Взгляд святоотеческий. Святые отцы смотрели на Священное Писание как на книгу, показывающую путь к Богу и истине, считая изучение его необходимым и неотложным делом для каждого. Необходимой подготовкой к этому они считали изучение наук светских. «Пока мы еще молоды, – говорил св. Василий Великий, – чтобы постигнуть его глубокий смысл, мы изощряем свои умственные способности на других сочинениях, как на тенях и на зеркале…» «Нужно приготовиться изучением летописцев, ораторов, философов», «углубиться сначала в эти внешние учения», чтобы потом ознакомиться во всей полноте и глубине со святыми и таинственными учениями (Свт. Василий Великий. Беседа 22. К юношам). См.: Дериов А., прот. Чтения по Закону Божию. Об истинно-христианском воспитании. СПб., 1913. «Я не желаю, – говорит св. Григорий Богослов, – ни золота, ни серебра, ни шелковых тканей, ни ослепительно сверкающих драгоценных камней… Я желаю только одного: силы знания и слова…» Далее он превозносит красноречивые слова пред трибунами судей и похвальные речи: «Исторические знания составляют для его ума, – по его словам, – драгоценное сокровище… Мы не должны пренебрегать и грамматикой , которая делает речь правильной и изящной… Весьма важно также приобрести знание логики и навык в диалектических спорах… Не менее заслуживают внимания учения касательно нравственности и тщательные изыскания тех ученых, которые проникли в тайны природы… После того как я пройду в юности этот курс наук, я предамся изучению Божественного откровения, я пойду за светом Его учения… Сам Христос будет мне помощником… Он поможет мне войти в небесные обители… Там… я буду созерцать (истину) в полном ее свете» (Свт. Григорий Богослов. Стихотворения исторические. 4. От Никовула-сына к отцу). Вообще святые отцы не отрицают важности изучения светских наук. «Учители Церкви, – писал еще историк Сократ, – издревле, как бы по какому общепринятому обычаю, до глубокой старости занимались греческими науками» (Кн. 3, гл. 16. СПб., 1850). – Примеч. пер.

112

«Добродетелей и умозрений о них четыре: разумность, мужество, воздержание и справедливость. Дело разумности – созерцать умственные и святые силы без причин, так как причины открываются мудростью. Дело мужества – стоять в истине и, хотя бы встретил противоборство, не уклоняться к несущему. Принимать семена от первого земледельца (Бога) и отвращаться от последующего сеятеля (диавола) значит быть воздержным. А справедливость состоит в том, чтобы выражаться сообразно со свойствами каждого предмета» (Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. IV, гл. 23). – Примеч. пер.

113

В рассматриваемое время в Византии господствовало сильнейшее увлечение произведениями классической древности, полными мифов, проникшее и в школы (см.: Лебедев А.П., проф. Исторические очерки… С. 370). – Примеч. пер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: