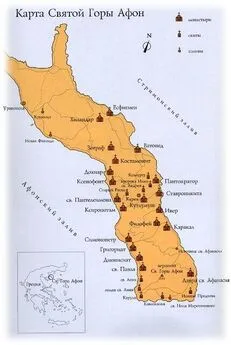

Святитель Филофей Коккин - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

- Название:Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Благозвонница

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906853-88-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Святитель Филофей Коккин - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон краткое содержание

Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще в 1328 году прибыл в Солунь из Калабрии очень образованный монах униат Варлаам [25] Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς Πετρούπολις; ᾿Αλεξάνδρεια. 1911. Σ. 14, 17.

. Отрекшись от латинских заблуждений, он сначала выказал ревность по православию и пользовался расположением императора Андроника Младшего, но потом стал порицать византийских, в частности афонских, подвижников, обвиняя их в ереси, и возбудил этим сильные волнения среди греков. Возникли так называемые споры варлаамитов и паламитов. Во главе последних стоял прп. Григорий Палама, впоследствии архиепископ Солунский. Паламиты защищали правое учение о том, что в несозданной сущности Бога не созданы и вечны и Его энергии или действия (благость, всемогущество, слава, благодать, осиявающая достойных Божественным светом). Противники отрицали это, утверждая также, что Божественный свет (Фаворский в частности) был сотворен, и таким образом разделяя Божество на сотворенное и несотворенное. На Константинопольском Соборе в 1341 году лжеучение Варлаама было осуждено, и он вынужден был испросить прощения за свои хулы на православных, а потом бежал в Калабрию и, присоединившись к католикам, получил от папы епископскую кафедру в г. Гиераке. После отбытия Варлаама нападки на православных аскетов продолжал учившийся у него светским наукам и сначала анафематствовавший его учение монах Григорий по прозванию Акиндин. Ловко воспользовавшись недовольством патриарха и сановников против стоявшего за Кантакузина защитника православия Григория Паламы, он склонил на свою сторону патриарха Иоанна Калеку и завлек было в свои сети и царицу Анну. Патриарх приблизил Акиндина к себе, день и ночь советовался с ним и собирался возвести в сан священника и епископа. На соборе в 1345 году он отменил прежнее свое осуждение Варлаама и осудил защитников православного учения. Однако торжество Акиндина было непродолжительно. Царица поняла ложь и коварство врагов православия и созвала Собор в феврале 1347 года, на котором Акиндин был осужден, а патриарх за сочувствие к нему был лишен патриаршества.

Во время этих смут большую услугу оказал византийцам при. Савва как своими молитвами, так и своими советами, а также обличениями и увещаниями оставить церковную и гражданскую распрю (§ 67). В его житии приводится, во-первых, факт увещания и предостережения солунского мятежника Андрея Палеолога (§ 64), а также видение об отлучении и анафематствовании Акиндина. Политическая смута, наконец, на время закончилась вступлением Иоанна Кантакузина в Константинополь в 1347 году и признанием его императором. Все свои усилия он направил на вразумление заблуждавшихся, но, несмотря на это, варлаамиты еще долго волновали Церковь и вынуждали церковную власть созывать Соборы в 1351 и 1368 годах. Что касается дальнейшей судьбы Иоанна Кантакузина, то рок как бы нарочно вел его к осуществлению давнишнего его желания – принять монашество (§ 69). В 1352 году он опять вынужден был вступить в борьбу с устраненным им сыном Андроника Младшего Иоанном V Палеологом, и когда последний в 1355 году одолел его, он отрекся от престола и согласно своему желанию (§ 69) принял монашество в Манганском константинопольском монастыре [26] Манганский монастырь – монашеская обитель в центральной части Константинополя, на берегу Мраморного моря, северо-восточнее древнего акрополя Византия, основанная императором Константином IX Мономахом (1042–1055) до 1045 г. Около 1155 г. в монастырском приюте жил и творил один из самых замечательных византийских поэтов, чье настоящее имя неизвестно, оставшийся в истории с именем Манганский Продром. В 1204 г. во время захвата Константинополя крестоносцами монастырь был разграблен и пришел в запустение. После освобождения в 1261 г. города византийцами на восстановление обители из казны были выделены средства. В XIII–XV вв. монастырю в какой-то степени удалось оправиться от последствий латинского погрома, и он вновь стал местом упокоения представителей высших слоев империи. Известно, что к концу XIV в. монастырю удалось собрать немногие христианские святыни Константинополя, уцелевшие после разграбления города латинянами. Последний период существования монастыря связан с подвижнической деятельностью непримиримого борца с унией святителя Марка, митрополита Ефесского (см.: Византийский словарь: В 2 т. / [сост., общ. ред. К. А. Филатова]. СПб., 2011. Т. 2. С. 18–19). – Ред.

. Остаток жизни своей он прожил по большей части на Афоне в Ватопедской обители, где написал и свою «Историю», обнимающую годы с 1320 по 1350-й и являющуюся главнейшим и достовернейшим источником [27] Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς . Σ. λУ, μ.

для изучения волновавших Византию в IV столетии религиозных споров [28] В Ватопедской обители он и похоронен. См.: Г. Σμυρνάκης, Τό Ἅγιον Ὄρος, Ἀθήνα 1903. Σ. 433.

.

Исихастский аскетизм или исихия (безмолвие)

Споры варлаамитов и паламитов, волновавшие Византию в XIV столетии, выдвинули вопрос об одном из видов восточного православного подвижничества, так называемом исихастском аскетизме или исихии. В то время как варлаамиты старались выставить исихию как опасную [29] Παπαμιχαἡλ Г. Ό Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς (1296–1360). Πετρούπολις; Αλεξάνδρειά. 1911. Σ. 27, 111 и τ. д.

ересь, сильнейшее заблуждение и самообман, паламиты доказали, что она есть древнее предание [30] Παπαμιχαἡλ Г. Σ. 41.

Православной Церкви, один из удобнейших способов богообщения. Первоначальной ареной борьбы из-за исихии был Афон, служивший главнейшим центром восточного созерцательного аскетизма в средневековую эпоху. Ревностнейшим подвижником-исихастом был и прп. Савва, житие которого не может быть вполне понято без знакомства с исихазмом.

Исихия ( ἡσυχία – безмолвие) или исихастский аскетизм – род подвижничества, издревле пользовавшегося особенным уважением и широко практиковавшегося на Востоке. В отличие от аскетизма общественного [31] Ibid. Σ. 21.

(ασκησις κοινωνική), состоящего в творении добрых дел в обществе и совершении так называемых общественных добродетелей (например, милостыни), исихия есть жизнь вдали от мира, «в упокоении» [32] Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. перв. С. 133.

от всего земного, в совершенном отрешении от мирских забот и всецелом погружении в Боге. Для того чтобы исихаст мог беспрепятственно пребывать в Боге, ему необходимо не только совершенно уединиться от мира и всего, что так или иначе напоминает его, ему нужно сосредоточиться в себе, отвлечься от всякого представления или понятия, от всякой мысли, даже до сознания самой деятельности мышления. И только тогда, когда ум его обнажится от всяких представлений, а сердце от чувственных желаний, он делается способным вступить в таинственное, прямое и непосредственное общение с Богом – не при помощи слов или мыслей, но, так сказать, нагим соприкосновением своего духа. Сначала это есть молитва, притом самая высшая и чистая, так как здесь не примешивается никакая посторонняя мысль или беспокойство о чем-нибудь [33] Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирианина. Слово 16. Сергиев Посад, 1911. С. 62.

. Далее молитва прекращается и начинается созерцание [34] Там же. С. 61.

непостижимого [35] Там же.

– того, что за пределами мира смертных, а вместе с тем изумление [36] Там же.

и восхищение [37] Там же. С. 67.

. Тогда «ум умолкает [38] Там же.

в неведении всего здешнего», забывая себя и все окружающее, и «иною силою путеводится сам не зная куда» [39] Там же. С. 64.

. Чувства тогда становятся излишними, закрываются уста, и душа «по непостижимому единству соделывается подобной Божеству и озаряется в своих движениях лучом высшего света» [40] Творения аввы Исаака Сирианина. Слово 16. С. 63.

. Выше этого состояния нет уже другого [41] Созерцания этого не нужно смешивать с обыкновенным созерцанием природы (τῶν ὄντων), которое является только подготовительною ступенью к первому или непосредственному (άμεσος θεωρία). См. наст, изд.: Житие Саввы Нового. § 70.

.

Интервал:

Закладка: