Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Название:Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-170-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности краткое содержание

Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.

Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

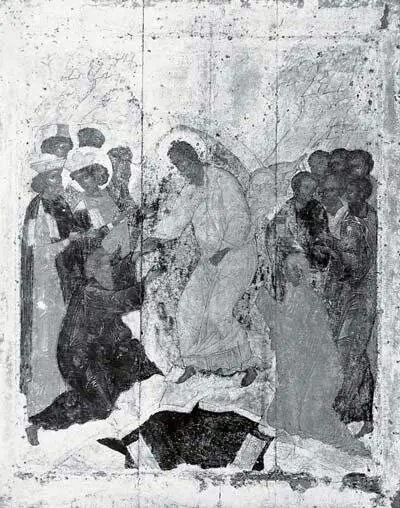

Икона «Сошествие во ад»

В иконах праздничного чина Благовещенского собора, в соответствии с двумя авторскими манерами и делением икон чина на две части, имеются два варианта этого мотива. В правой части чина, в иконе «Сошествие во ад», более настойчиво акцентируется повторяемость именно пары лещадок, как, например, в греческой иконе конца XIV в. «Крещение» из Греческой патриархии в Иерусалиме, в миниатюре с изображением Иоанна Богослова с Прохором из Евангелия Успенского собора. Близки, но не идентичны изображения в стенописи жертвенника владимирского собора. В левой части чина в иконе «Воскрешение Лазаря» парный ритм не единственный. У этого мастера лещадки могут сочетаться по три и больше, нависая по краю склона в виде цепи, а в верхних пробелах, в которых размер лещадок уменьшается, это впечатление висящих цепочек усиливается (заметим, что подобного вида небольшая «белильная цепь» – единственное, что осталось от моделировки горы в иконе «Троица»). Но главным отличием лещадок у обоих художников является способ их соединения. Первый мастер (левой половины чина) использует самый распространенный способ, четко прослеживающийся во всех произведениях рублевского круга. Это плотное смыкание лещадок, соединительным швом которого является их общая грань. Следующей особенностью этих икон является продление линии смыкания лещадок за границу их краев. От этой нависающей линии, как правило, «падает» вниз, характеризуя глубину склона, другая, зигзагообразная. Эти элементы аналогичны изображению горок в памятниках рублевского круга, например в миниатюрах с Иоанном и Прохором из двух Евангелий, Хитрово и Успенского собора, стенописи жертвенника владимирского Успенского собора, а также рукописях этого времени, с традициями Рублева не связанных, например миниатюрах с изображением Иоанна Богослова и Прохора Евангелия из Переславля-Залесского, начало XV в. или 90-е гг. XIV в. (РНБ, Fn 121), и Евангелия из Троице-Сергиевой лавры конца XIV в. или первой трети XV в. (РГБ, М. 8655). Созвучное решение встречается также в позднепалеологовской стенописи: в церкви Богородицы Пантанассы в Мистре (1428), в композиции Рождества Христова. Этот элемент (продление линии смыкания лещадок) встречается довольно часто, поэтому его использование первым мастером еще ничего не говорит о его «индивидуальности», а вот полное равнодушие к нему второго из мастеров и выбор им редкого л- или п-образного мотива соединения лещадок – уже показатель почерка. Во все иконах правой половины чина, где изображены горки («Распятие», «Положение во гроб», «Сошествие во ад», «Вознесение»), встречается довольно редкая деталь: «воротцеобразный» или л-образный элемент, сопрягающий обе лещадки между собой. Аналогии такому «разомкнутому» ритму подобрать достаточно трудно. Легче обстоит дело с л-образным мотивом, который, впрочем, читается не всегда четко. Это мозаичная икона «Распятие» конца XIII в. из Берлина; миниатюра с изображением Иоанна и Прохора из Евангелия первой половины XIV в., (Венская национальная библиотека, theol. gr. 300); икона «Илья Пророк» второй половины XIV в., ГЭ; икона «Иоанн Предтеча» начала XV в., ГИМ; икона «Воскрешение Лазаря» второго десятилетия XV в. в ГРМ; миниатюра с изображением Иоанна Богослова из Четвероевангелия первой половины XV в. из Кирилло-Белозерского монастыря (РНБ, ms 44/49). Буквальное совпадение мы нашли только в композиции Похвала Богоматери в стенописи Похвальского придела Успенского собора Кремля 1513 г. Единичные примеры л-образного элемента, как бы случайно появившиеся и характеризующиеся «неряшливостью» и небрежностью исполнения, можно найти и в некоторых иконах левой части чина: «Рождестве», «Крещении», «Преображении», «Воскрешении Лазаря», что, возможно, говорит об обмене приемами, особенно на периферийных участках, где допустима скоропись. Подобное явление – обмен приемами – неизбежно при совместной работе мастеров, что было отмечено нами при анализе техники икон благовещенского Деисуса [208].

Еще один ведущий мотив в изображении горок, который следует отметить в обеих половинах праздничного ряда, – это образованный волнистой линией лепестковообразный элемент, характеризующий, как правило, горные вершины. В левой части чина этот мотив встречается чаще и его форма отличается большей законченностью отделки, даже виртуозностью, вызывая ассоциации с точеными органическими «нерукотворными» формами, например с раковинами. Он, как кажется, был предметом особой артистической «игры» мастера. В правой части похожий элемент также встречается, но явно проигрывает в качестве рисунка, будучи нестабильным, изменчивым по форме и количеству лепестков, откровенно скорописным. Хотя не исключено, что недостатки на уровне рисунка были компенсированы в верхних слоях, которые не сохранились. Подобный элемент, вообще, один из самых распространенных в рисунке горок, и перечень памятников, как византийских, так и созданных на Руси, в которых он встречается, был бы огромен. Наряду с другими в него входят и памятники рублевского круга: уже не раз упомянутые миниатюры с изображением Иоанна и Прохора из знаменитых рукописей – Евангелия Хитрово и Евангелия Успенского собора «Морозовского», а также стенопись жертвенника Успенского собора во Владимире. В этом плане мастера благовещенских Праздников являются приверженцами устойчивой традиции, сложившейся в московском искусстве на рубеже XIV–XV вв. и раннего XV в., которой питалось их творчество; она предоставляла в их распоряжение множество готовых форм. Но во всех перечисленных нами памятниках рублевского круга лепестковообразный рисунок завершения горок близок «небрежному» стилю иконописца правой части (Голгофа в иконе «Распятие»), мотиву горок в миниатюре Евангелия Хитрово и в жертвеннике Успенского собора во Владимире. Более того, именно горки двух икон, «Распятие» и «Положение во гроб», исполненные в мелком масштабе, своей структурой, подчиненной ритму растущих вверх ступеней, напоминают горки первой миниатюры Евангелия Хитрово и горки из жертвенника владимирского собора. Для икон левой части, более разнообразных по форме, характерен и отмеченный ступенчатый ритм, и пологий скат крупных масс, напоминая горки в первой миниатюре Евангелия Успенского собора и горки Голгофы в стенописи на алтарных столбах церкви Успения на Городке. Но для икон обеих частей чина характерен еще один мотив завершения горок, о котором мы уже говорили: волютообразное завершение с цепью лещадок, которое характерно также для рублевской «Троицы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: