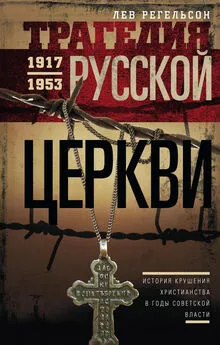

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После того как были отняты храмы, остался последний «островок», последний рубеж церковности – внехрамовая, «катакомбная» евхаристия. Для ее совершения были необходимы только антиминс и сохранившее апостольскую преемственность духовенство, готовое отдать жизнь за возможность причастия верующего народа к Телу и Крови Спасителя. На этом последнем рубеже богоборческая атака исчерпала свои силы и захлебнулась. Попытка стереть с русской земли всякий след божественной благодати так и не удалась. После этого возобновилось – и поныне продолжается – медленное, трудное, с перерывами и отступлениями, но неуклонное расширение Царствия Божия на земле.

Первые шаги к преодолению глубинного кризиса православия предпринял Великий собор 1917–1918 гг., которым были утверждены два фундаментальных принципа церковной жизни: патриаршество и соборность. Вся последующая эпоха, вплоть до сегодняшнего дня, наполнена борьбой за усвоение и правильное понимание этих принципов. Лучшие люди Церкви все это время свидетельствовали о том, что Боговластие неразрывно связано с практикой соборности и абсолютно несовместимо с бюрократическим клерикализмом. Подлинная теократическая, божественная по своему источнику власть всегда обращена к свободной, соборной человеческой воле. Реализованная сначала в Церкви, соборно-теократическая идея могла бы в дальнейшем стать и принципом устройства всей народной жизни.

Необходимо признать, что хотя с принятием сергианства эта идея потерпела видимое поражение, но внутренне, духовно она победила. Мощное и убедительное свидетельство ее истинности было явлено в слове, силе духа и жертвенном подвиге исповедников. Именно этой идее принадлежит будущее, тогда как «административный» принцип организации церковной жизни есть простой слепок с военно-бюрократической, имперской системы власти и вместе с этой системой обречен на историческое небытие.

Два крупнейших имени в послереволюционной церковной истории символизируют драматическое противостояние харизматического и бюрократического принципов организации церковной жизни: речь идет о патриархе Тихоне и митрополите Сергии.

Короткая, но богатая событиями история патриаршего служения святителя Тихона дает убедительное доказательство того, что принцип синергизма, сочетания божественной и человеческой воли в церковной власти – это не абстрактная догматическая формула, но реальная, практически осуществимая жизненная возможность. Патриарх Тихон не был непогрешимым оракулом в церковных делах: его свободная человеческая воля оставалась несовершенной и подверженной колебаниям. Наряду с пророческой мудростью и несокрушимой исповеднической твердостью он иногда проявлял слабость, неуверенность и подверженность противоречивым внешним влияниям. Но удивительным образом даже его ошибки, будучи им же исправленными, оказывались в конечном счете поучительными и благотворными для Церкви. По существу, вся его деятельность была своего рода чудом, постоянно возобновляемым чудом действия харизмы первосвятительской власти. И это действие было тем более явным и полным, что ее законный, соборно избранный носитель обладал еще и личной святостью: постоянным предстоянием перед Богом и предельной искренностью в поисках правильных решений. Соборность для него не была формальным принципом: он был чуток ко всем, даже слабым, но искренним голосам, доносившимся от церковного народа. Патриарх Тихон отличался исключительной терпимостью к творческим поискам и реформаторским стремлениям российского духовенства и мирян, пусть не всегда безупречным с точки зрения строгой церковности. Очевидцы свидетельствуют о позиции широкой «икономии», которую он занимал во многих спорных и неясных вопросах.

«Тем и хорошо православие, – говорил он, – что оно может многое вместить в свое глубокое русло».

Уникальность фигуры патриарха Тихона состоит еще и в том, что может быть впервые лик Святителя такого ранга явлен в мельчайших деталях его человеческой биографии, а не только в его крупных церковных деяниях и в обобщенных формулах его «жития». Промыслительно явленный в самом начале критической, возможно, даже апокалиптической эпохи, этот светоносный образ православной церковности служит тем маяком, который поможет провести церковный корабль сквозь предстоящие исторические бури и смятения.

Промыслительно и то, что рядом с патриархом Тихоном стоит человек совсем другого типа, которому суждено было назваться следующим патриархом Русской церкви. Митрополит Сергий по масштабу человеческой личности вполне соизмерим с патриархом Тихоном. Глубокая образованность, широта ума, церковная опытность, энергия и настойчивость, способность брать на себя бремя ответственности за трудные решения – во всем этом митрополит Сергий не уступает патриарху Тихону, а в чем-то и превосходит его. Можно согласиться и с тем, что в политическом плане – в тяжелом и далекоидущем компромиссе с требованиями государства, враждебного Церкви, – митрополит Сергий был преемником и последователем святейшего Тихона. Но в церковном, духовном отношении он – его противоположность, антипод.

Общее впечатление от личности патриарха Тихона – благодатная наполненность, стремление всегда и во всем, по мере сил согласовывать свою человеческую волю с волей Божественной. Напротив, весь облик митрополита Сергия несет отпечаток своего рода «практического атеизма» – постоянной готовности выделить ту или иную сферу жизни, в пределах которой человеческая воля не нуждается в участии божественной благодати.

Но суть дела – не в личной харизматичности или ее отсутствии. Самое главное, решающее для судьбы Церкви различие: у патриарха Тихона – полнота переживания и осознания институциональной, управленческой харизмы первосвятительской власти; у митрополита Сергия – глубокое непонимание и последовательное отвержение этой харизмы. Хорошо зная психологию церковного народа, митрополит Сергий не мог грубо и прямо отрицать ее существование. Его концепция была достаточно изощренной и потому представляла особый соблазн для церковного сознания.

Сущность лжеучения митрополита Сергия – в разделении мистического и практического аспектов первосвятительской власти. Мистический аспект (в представлении Сергия – чисто символический) выражался в поминовении имени первоиерарха на великом входе во время литургии. Подлинный первый епископ страны – митрополит Петр (утвержденный в этом качестве соборным актом церковной иерархии), отправленный в далекую ссылку, потерял возможность практического управления церковными делами. Несмотря на это, митрополит Сергий настаивал на продолжении литургического поминовения митрополита Петра как первоиерарха, и этим, в согласии со всем церковным народом, подтверждал невозможность какого-либо иного возглавления Русской церкви. Несмотря на это, митрополит Сергий самовольно взял на себя управленческую власть и потребовал, чтобы наряду с митрополитом Петром во время великого входа поминали также и его – как полноправного «соуправителя» Церкви. Таким образом, идея раздвоения, расщепления власти на мистическую и практическую получила свое зримое выражение. Неприятие этой ложной идеи было весьма точно выражено в самоназвании церковных оппонентов митрополита Сергия – «непоминающие». Продолжая поминать митрополита Петра и отказывая в этом митрополиту Сергию, они утверждали истину о том, что мистический и практический аспекты власти неотделимы один от другого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: