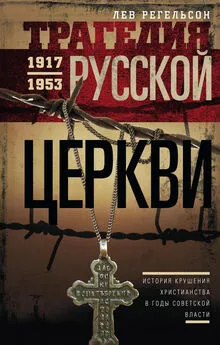

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В связи с новым изданием скажем несколько слов о церковных проблемах 1920-х гг., которым в книг уделено так много места и внимания. Негативная авторская оценка позиции и церковной практики митрополита Сергия связана с принципиальной убежденностью этого деятеля в правомерности административного насилия как основы церковного единства. Это выразилось прежде всего в беспощадных запрещениях и отлучениях от Церкви всего лишь за отрицание его политической платформы или несогласие с его спорными правами на роль первоиерарха.

Церковно-административное насилие удесятерялось в своих разрушительных последствиях, когда связывалось с насилием государственным, в те времена обычно пахнувшем кровью. В этом главном аспекте своей внутрицерковной политики митрополит Сергий ничем не отличается от обновленцев.

Патриарх Тихон, запрещая обновленцев, применил свое властное право именно для той цели, для которой он был этим правом наделен – как средство защиты Церкви от насилия со стороны части духовенства, пытавшейся дисциплинарными методами незаконно подчинить себе всю церковную организацию. Ничего подобного «правые» критики митрополита Сергия не делали, за исключением части Русской церкви за рубежом, объединившейся вокруг Карловацкого синода и заявившей свои административные права на всю зарубежную Церковь. Церковную же традицию патриарха Тихона в наибольшей степени продолжили такие иерархи, как митрополиты Агафангел, Иосиф, Кирилл и за рубежом – митрополит Евлогий и митрополит Платон.

Многолетнее обсуждение книги показало, что автору, к сожалению, так и не удалось довести до сознания читателей основную мысль – приоритет церковного начала над политическим. Обсуждение упорно сводится к вопросу: прав ли был митрополит Сергий в своей Декларации 1927 г. и была ли в то время возможна другая политическая позиция церковной власти? Между тем, для будущих судеб Православной церкви в России другой вопрос: имел ли право митрополит Сергий навязывать свою декларацию всей Церкви как общеобязательную, имел ли он право отстранять от служения тех иерархов, которые с его позицией не были согласны? За ответом на первый вопрос стоит всего лишь то или иное понимание политической ситуации того времени; за ответом на второй – то или иное понимание природы самой Церкви.

В 1988–1989 гг. автор вернулся к работе над книгой и полностью подготовил к изданию расширенную почти в полтора раза версию книги. Но это издание так и не вышло в свет по ряду причин, главной из которой было опасение автора оказать невольную помощь различным силам, начавшим в то время яростную атаку против Московской патриархии. Наряду с некоторыми полусектантскими движениями, во главе этой атаки встала Зарубежная синодальная церковь. Надо сказать, что использование бывшими «карловчанами» жупела «сергианства» носит чисто политический и конъюнктурный характер. Будучи сами откровенными узурпаторами церковной власти за рубежом, они не имеют никакого морального права обвинять в узурпации митрополита Сергия.

Зарубежные «синодалы» превзошли самого митрополита Сергия в развитии худших традиций эпохи Победоносцева. Суть этой новоявленной «традиции» – глубокое презрение к человеческой личности и связанной с ней соборности, пугливая подозрительность ко всем проявлениям творческого духа, несокрушимая вера в административное принуждение как высший аргумент в любом церковном споре. К несчастью, достаточно широкая поддержка в определенных кругах верующих им обеспечена. Спекулируя на неизбежных муках запоздалого роста, которые обрушились сейчас на Россию, эти лжефундаменталисты (ибо фундамент подлинной традиции они как раз и разрушают) пытаются законсервировать в душах отдельных верующих состояние личной и национальной инфантильности, причем злобной и агрессивной.

Но есть и другая опасность – отрыв от корней во имя мнимого творчества, отказ от традиции во имя ложно понятой свободы, стремление к поверхностному, иллюзорному межконфессиональному сближению, готовность к безответственным реформам, ведущим не к харизматическому возрождению, но к эмоциональному разгорячению при «теплохладности» духа. Тот духовный вакуум, который образовался за десятилетия господства примитивной и принудительной государственной идеологии, легко заполняется внешне привлекательными суррогатами духовности.

Наша надежда на преодоление этих болезней – в творческом, молитвенно сосредоточенном усвоении подлинной, глубинной традиции, в ее живом и плодотворном развитии в соответствии с новыми реалиями, перед которыми Господь поставил Свою Церковь.

Глубоко символичным и не случайным является тот факт, что обе враждующие друг с другом ложные тенденции церковной жизни возглавляются иерархами, для которых митрополит Сергий служит кумиром и образцом. Поэтому фигура этого церковного деятеля, споры вокруг оценки его деятельности становятся особенно актуальными.

За годы, прошедшие со времени выхода в свет парижского издания «Трагедии Русской церкви», было опубликовано множество материалов и документов, и поток публикаций продолжается. Многие пробелы в нашей работе можно было бы восполнить, но, насколько мы можем судить, каких-либо серьезных ошибок в нашем издании не обнаружено. Когда в мае 1990 г. «Известия КПСС» вынуждены были опубликовать подлинник печально знаменитого письма В.И. Ленина по делу о церковных ценностях, мы обнаружили большое число мелких разночтений с нашей версией, не меняющих самого смысла текста. Это обусловлено тем, что письмо было заучено наизусть одним из сотрудников секретного ленинского архива, и разночтения обусловлены характерными при устном запоминании ошибками памяти.

Автор пользуется случаем отвести от себя незаслуженную похвалу ныне покойного протопресвитера Иоанна Мейендорфа за «героический», как он выразился, труд по собиранию уникальных церковных документов. Как было подробно объяснено в предисловии автора к первому изданию, этот действительно героический труд совершили другие. Задача же автора состояла в отборе, осмыслении и удобной для читателя подаче этого обширного материала.

Для православных читателей будет важно узнать, что первое издание этой книги было одобрено в рукописи такими авторитетными деятелями Русской церкви, как архиепископ Леонид (Поляков), архиепископ Ермоген (Голубев) (ему привез в Жировицы и вслух прочитал книгу в рукописи отец Павел Адельгейм), а также иеромонах Таврион (Батозский). Назвать их имена в предисловии к изданию 1997 г. было невозможно ввиду обстоятельств того времени.

Москва, 1996 г.

Послесловие автора к третьему изданию [5]

Интервал:

Закладка: