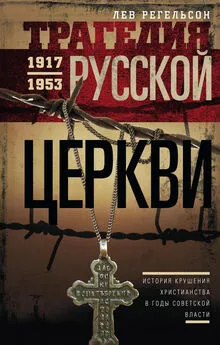

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Радуйтесь, ликуйте и торжествуйте, люди: воистину воскрес Христос Спаситель мира, Господь наш и Бог наш!!!..» (Из речи перед молебном по поводу декрета об отделении церкви от государства // Церк. вед. 1918. № 11–12.)

У Церкви был лишь один путь для духовного преодоления народного греха: свидетельство о богоподобии и нравственной свободе человека, о его личной ответственности, об истинности и реальности братолюбия как основы отношений между людьми. И главным способом такого свидетельства была жертва собственной жизнью – жертва, совершаемая с глубокой верой, без попыток сопротивления, с одним лишь нравственным обличением греха. С высоты патриаршего престола призыв к такой жертве был обращен прежде всего к пастырям Русской церкви:

«В наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев – архипастырей и пастырей, как святитель Киевский, митрополит Владимир (Богоявленский), отец Иоанн Кочуров, отец Петр Скипетров, убиенные и замученные обезумевшими и несчастными сынами Родины нашей. Да минует нас чаша сия. Но если пошлет Господь нам испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову» (Открытое письмо патриарха Тихона священнику Николаю Троицкому от 30 янв./12 февр. 1918 г.).

Снова и снова взывал патриарх к русскому народу с призывом прекратить братоубийственную междоусобицу, которая лишь сильнее разгорелась после заключения позорного мира с внешним врагом. В связи с начинавшейся гражданской войной он свидетельствовал:

«Ведь гремят же орудия смерти во взаимной братоубийственной брани; ведь в жестоких кровавых боях, только не с врагами отчизны, а с братьями вашими по крови и вере, проявляется и сила мышц ваших, и пламенная ревность вашего сердца… А с поля ратного, перед лицом врага иноземного, бежите вы с оружием в руках, чтобы тем же оружием расстреливать друг друга в междоусобной борьбе» (Послание патриарха Тихона от 2/15 марта 1918 г.).

В послании по поводу заключения Брестского мира от 5/18 марта 1918 г. патриарх дает ему следующую оценку:

«Благословен мир между народами… Святая Церковь непрестанно возносит молитвы о мире всего мира… Но тот ли это мир, о котором молится Церковь, которого жаждет народ?..

Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества».

Зная теперь, как впоследствии сложилась судьба государств, заключивших этот мир, – России и Германии, – нельзя не поразиться, до какой степени верными оказались эти пророческие предостережения Церкви!

«Братие! – взывал патриарх. – Очиститесь от грехов своих, опомнитесь, перестаньте смотреть друг на друга, как на врагов, и разделять родную страну на враждующие станы. Все мы – братья, и у всех одна мать – родная русская земля, и все мы чада одного Отца небесного, которого молим: Отче наш, остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим…»

Высшей духовной вершиной, достигнутой Поместным собором, было торжественное заседание 15/28 февраля 1918 г., посвященное памяти убиенного митрополита Киевского Владимира. Советская печать сообщила о «трагической гибели» митрополита, убитого в Киеве «неизвестными лицами», которым удалось скрыться; высказывалось предположение, что это было делом рук украинских националистов, стремившихся избавить украинскую Церковь от подчинения Москве. Собор не ставил вопрос о том, кто именно был повинен в гибели митрополита: так и осталось невыясненным, к какой из многочисленных враждующих партий или течений принадлежали убийцы. Но суть дела в том, что это и не имело решающего значения. Ясно было лишь то, что митрополит Владимир пал жертвой разгоравшейся общей междоусобицы, и Собор видел свою задачу в определении духовного смысла его трагической гибели.

Задавая тон всему собранию, первым принес свое религиозно ответственное, авторитетное свидетельство сам святейший патриарх: «Мы глубоко верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого, плоть носящего, но и жертвою благовонною во очищение грехов великой матушки России».

По традиционному пониманию, установившемуся в Русской церкви со времени прославления «страстотерпцев» Бориса и Глеба, подвиг этот – стать «жертвой очищения» – величайший из возможных для христианина. Включая в себя подвиг исповедничества и свидетельства веры, он содержит в себе нечто большее – прямое соучастие в искупительной жертве Иисуса Христа. Ведь именно Иисус Христос понимается всеми христианами как «Жертва благовонная» (благоуханная. – Л. Р. ) во очищение грехов братьев своих по плоти, каковыми являются все сыны Адама.

Понимание, предложенное патриархом, было единодушно разделено всеми членами Собора.

«Народ наш совершил грех, – подхватывает мысль патриарха протоиерей Иоанн Восторгов. – А грех требует искупления и покаяния. А для искупления прегрешений народа и для побуждения его к покаянию всегда требуется жертва. А в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества старца митрополита.

…Эта смерть есть воистину жертва за грех. Бог творит Свое дело. Он не карает, а спасает, призывая к покаянию. Если бы только карал, то погибли бы убийцы, а не убитый митрополит.

И мученическая смерть старца митрополита, человека чистого и сильного, – ими же Бог весть судьбами, верим, – внесем много в то начинающееся движение покаяния, отрезвления, которое мы все предчувствуем сердцем, которое мы призываем и которое одно принесет спасение нашему гибнущему в кровавой и безверной смуте народу».

Будучи, подобно Христу, искупительной жертвой за грехи братьев, новые русские страстотерпцы, несомненно, были, подобно древнехристианским мученикам, также и свидетелями веры – этот аспект их подвига подчеркнул в своей речи митрополит Арсений Новгородский:

«Наступивший период гонения на Церковь уже ознаменовался мученическими кончинами священнослужителей, а теперь – и такою же кончиной архипастыря. Но история показывает, что сила гонений всегда слабее духа исповедничества и мученичества. Сонм мучеников освещает нам путь и показывает силу, пред которой не устоят никакие гонения. История же свидетельствует, что ни огонь, ни меч, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота – ничто не может отторгнуть верующих, и особенно пастырей, от любви Христовой. И такие жертвы, какова настоящая, никого не устрашат, а напротив – ободрят верующих идти до конца путем служения долгу даже до смерти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: