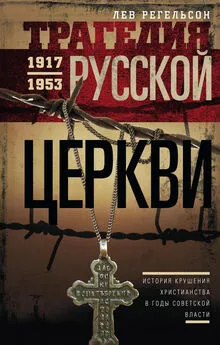

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно древним канонам и прочной традиции, основные предметы культа, употребляемые при совершении таинств, в особенности евхаристии, являлись священными и неотчуждаемыми – использование их для других целей квалифицировалось как «святотатство». Это представление о священных сосудах, о престоле, об антиминсе верующие в своем религиозном сознании распространяли на весь Божий храм. Именно потому на протяжении многих веков верующие люди не жалели средств и сил на строительство и украшение храмов, что видели в них как бы уголок Царствия Божия на земле, понимали их как Божие достояние, которое никогда и никем не может быть использовано для других – общественных или частных – целей. И внезапно все это объявляется собственностью государственной власти, притом власти атеистической, которая сможет сделать с этим достоянием все, что угодно, сделать его объектом любого кощунства! В декрете еще не шла речь об изъятии предметов культа (до них дойдет очередь через четыре года – в связи с «делом о церковных ценностях»), пока что государство отнимало у Церкви только храмовые здания – но этого было достаточно, чтобы буквально потрясти душу верующих. Это потрясение выразилось и в патриаршей анафеме:

«Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной».

Здесь выражено естественное и справедливое убеждение верующих в том, что они тоже составляют народ, и если даже храмы есть «народное достояние», то они, верующие, и должны этим достоянием владеть. Однако никаких гарантий в том, что храмы останутся в распоряжении если не церковной иерархии, то хотя бы «религиозных обществ», т. е. рядовых прихожан, декрет не провозглашал.

Представление верующих о том, что декрет об отделении церкви от государства есть начало насильственной «ликвидации» религии и церкви, получило убедительное подтверждение в ряде фактов, последовавших немедленно вслед за опубликованием декрета. Ошеломляющий натиск атеистической пропаганды с участием государственных печатных органов, с кощунствами и богохульствами, создавал у верующих впечатление, что новая власть не оставляет у религии никаких шансов на мирное, легальное существование.

Крупные представители власти нередко сами вели антирелигиозную пропаганду, причем в самых угрожающих тонах. Так, в Петрограде в начале 1918 г. прошла серия публичных докладов помощника наркома образования Л. Шпицберга (после Февральской революции он был членом одной из комиссий Св. Синода, по приглашению нового обер-прокурора В.Н. Львова, впоследствии одного из деятелей обновленчества). Л. Шпицберг в своих выступлениях призывал «отвергнуть Царя Небесного» ; сообщал, что готовится декрет о запрещении причастия как «колдовского акта»; говорил о предстоящем официальном объявлении Церкви «контрреволюционной организацией» ; высказывал угрожающие намеки: «Патриарх еще жив…» Слухи о подобных выступлениях быстро разносились по всей стране. Публикации в советской печати по церковным вопросам напоминали сводки с театра военных действий: «Последняя ставка» (о патриаршей анафеме), «Воинствующая Церковь», «Мобилизация Церкви», «Черное воинство» и т. д. Массовые кощунственные процессии на улицах; закрытие помещений 3-й сессии Поместного собора; обвинение патриарха в участии в «заговоре Хонгара» ; опись церковных имуществ; закрытие домашних церквей; закрытие духовных учебных заведений; прекращение преподавания Закона Божия в школах на частные средства; начало осквернения мощей святых – таков далеко не полный перечень признаков начавшейся «войны», о которых сообщала в первой половине 1918 г. гражданская и церковная печать. Появлялись сообщения и еще более серьезные: убийство священника Петра Скипетрова при попытке красногвардейцев проникнуть в Александро-Невскую лавру с целью ее закрытия; расстрел крестных ходов в Воронеже и Шацке 26 января/8 февраля, в Харькове и Туле 2/15 февраля; убийство в Киеве неизвестными лицами митрополита Владимира; «расстрел толпы верующих» 9/22 февраля при реквизиции имущества Белогорского подворья в Пермской губернии; расстрел епископов Ермогена Тобольского и Андроника Пермского и т. д.

Мы привели этот далеко не полный перечень для того, чтобы читатель мог почувствовать, какой настрой все это должно было вызвать у верующих. Несомненно, что результатом было резкое ухудшение отношения массы верующих к советской власти, которая была далеко еще не настолько прочной, чтобы полностью игнорировать эти настроения. В апреле 1918 г. создается специальная комиссия при Наркомате юстиции по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от государства. Целью комиссии, по официальному заявлению, было «упорядочение действий местных органов власти и выяснение осложнений с церковью» . Тем самым верующим давалось понять, что большая часть эксцессов не санкционирована центральной властью и лежит на совести местных органов. Однако не прошло и года, как эта комиссия была преобразована в «5-й (ликвидационный) отдел НКЮ» — дело было не только в повышении «ранга», но и в характерном словечке «ликвидационный», которым сопровождались теперь все публикации распоряжений отдела. Можно не сомневаться, что верующие понимали это слово однозначно, и на такое понимание оно и было рассчитано…

Настойчивые призывы Церкви к прекращению междоусобицы не были услышаны. Накал борьбы возрастал. В ответ на покушение эсеров на жизнь В.И. Ленина правительство приняло постановление о «красном терроре»:

«Предписывается всем Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрыться или поднять восстание – немедленно применить массовый расстрел безоговорочно… Нам необходимо немедленно и навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской сволочи… Ни малейшего промедления при применении массового террора».

Мог ли патриарх одобрить подобные действия или хотя бы промолчать о них, имея возможность говорить? Для этого ему нужно было перестать быть христианином: в этом вопросе мораль революционная оказалась в непримиримом противоречии с моралью христианской. И патриарх снова возвысил свой обличительный голос. Его послание к Совету народных комиссаров по случаю годовщины октябрьского переворота носит настолько глубокий и обобщающий характер, что может быть отнесено ко всем последующим десятилетиям существования этой власти (полный текст – в «Хронологии», 13/26 окт. 1918 г.):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: