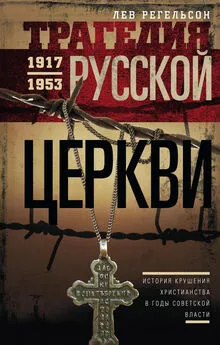

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Название:Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-07496-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Регельсон - Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. краткое содержание

Трагедия Русской церкви. 1917–1953 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зажигаются страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются новые и новые лагери. Разрастается пожар сведения счетов… Дальше еще ужас. Доносятся вести о еврейских погромах, избиении племени, без разбора возраста, вины, пола, убеждений… Православная Русь, да идет мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие. Да не обагрится твоя рука в крови, вопиющей к небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь тебя страстию отмщения и посрамить подвиг твоего исповедничества… Наша боль – боль за светлость и счастье нашей святой Церкви, наших чад. Наши опасения – что некоторых из них может прельстить этот новый, уже показывающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочущего страстями сердца человеческого. Одним порывом мщения навсегда запятнаешь себя, христианин, и вся светлая радость нынешнего твоего подвига – страдания за Христа – померкнет, ибо где тогда дашь ты место Христу…» (полный текст – в «Хронологии»).

В послании к архипастырям Русской церкви от 25 сентября/8 октября 1919 г. патриарх Тихон со всей твердостью напоминает соборные постановления о невмешательстве Церкви в политическую борьбу:

«Установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает Себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное значение… Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто, не спасет Россию от нестроения и разрухи, пока Правосудный Господь не преложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих» (полный текст – в «Хронологии»).

Отмечая, что священники иногда приветствуют смену власти на местах (т. е. приход белых) колокольным звоном и торжественными богослужениями, патриарх напоминает им правила Церкви, возбраняющие духовенству вмешиваться в политическую жизнь, становиться членами какой-либо партии или «делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций». Князь Г.И. Трубецкой, участник Поместного собора, впоследствии рассказывал о «тяжелом впечатлении», которое произвело это послание на участников Белого движения:

«Пастырским посланием, помеченным 25-м сентября (день памяти св. Сергия Радонежского), патриарх вменил в обязанность пастырям Церкви стоять в стороне от гражданской войны. Я помню, как нас, стоявших тогда близко к Добровольческой армии на юге России, огорчило это послание патриарха…»

Патриарх и в дальнейшем оставался неизменно верен этой позиции, провозглашенной Поместным собором. Так, когда в конце 1921 г. за рубежом состоялся собор монархически настроенного эмигрантского духовенства, он ответил на него Указом от 18 марта/1 апреля 1922 г., в котором постановлялось:

«1. Я признаю Карловацкий собор заграничного духовенства не имеющим канонического значения и послание его о восстановлении династии Романовых и обращение к Генуэзской конференции не выражающим официального голоса Русской церкви.

2. Ввиду того, что заграничное русское церковное управление увлекается в область политических выступлений, высшее церковное управление за границей упразднить».

Конечно, далеко не все епископы и священники, тем более не все рядовые верующие оказались на высоте духовной позиции, занятой Поместным собором и патриархом. Церковь состоит из людей, а люди подвержены страстям – и многие члены Церкви в эту небывалую по напряжению эпоху были захвачены политической и классовой усобицей. Часть Церкви, и немалая, встала на сторону «белых»; другая, не меньшая ее часть, откололась под именем «обновленчества» и стала «красной». Но духовная сердцевина Церкви, возглавляемая патриархом Тихоном, устояла от того и другого соблазна и осталась верной своему историческому призванию: свидетельствовать о Христе и призывать русский народ к единству и братолюбию, какой бы ценой ни пришлось заплатить за это свидетельство…

После «зимнего штурма» 1919 г. накал антирелигиозной борьбы несколько снижается, придерживаясь определенного «стабильного» уровня. Видимо, в этот период «неимоверных трудностей» для советской власти среди некоторых ее руководителей на время берет верх тенденция к более умеренному, более государственному подходу к проблеме религии и Церкви. Заметную роль в стабилизации обстановки в это время сыграл 5-й (ликвидационный) отдел НКЮ, возглавлявшийся П.А. Красиковым: этот орган по крайней мере удерживал местные власти от чрезмерной «самодеятельности» в антирелигиозной борьбе. Окруженная со всех сторон, Советская республика была вынуждена сформировать путем принудительного набора многомиллионную армию, значительную часть которой неизбежно должны были составить рядовые верующие – дети крестьян. Слишком обострять с ними отношения было чревато военной катастрофой. Верующим дано было понять, что отделение церкви от государства еще не означает ее немедленного уничтожения; главное – они убедились, что большая часть храмов пока что осталась в их фактическом распоряжении и что руководство Церкви во главе с патриархом Тихоном продолжает свое служение. В какой-то мере у верующих вырабатывался «иммунитет» к пропагандистскому натиску «воинствующего безбожия». Конечно, этот натиск не прекращался. Так, в 1920 г. были вскрыты мощи двух величайших русских святых: Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Останки преподобного Серафима были выкрадены верующими при перевозке и поныне хранятся в тайном месте (написано в 1977 г. – Л.Р. ).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Париж. ИМКА-Пресс, 1977.

2

Речь идет об анонимном машинописном сборнике документов, который был мне передан Е. Барабановым, когда работа над книгой близилась к завершению. Во всяком случае, после 9 лет размышлений, собеседований и анализа доступных материалов основные выводы и оценки по поводу церковных событий 1920-х гг. были уже сделаны. Тем не менее новый сборник оказал неоценимую помощь, т. к. позволил сделать эти выводы более убедительными и всю картину – значительно более полной. Я обозначил выписки из этого сборника ссылкой «Сб. док. 2», тогда как ссылкой «Сб. док. 1» отмечены документы из архива, собранного отцами Н. Эшлиманом и Г. Якуниным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: