Юрий Леднев - Любовь к Мудрости. Тайны науки Философии. Книга 1

- Название:Любовь к Мудрости. Тайны науки Философии. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448583568

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Леднев - Любовь к Мудрости. Тайны науки Философии. Книга 1 краткое содержание

Любовь к Мудрости. Тайны науки Философии. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Данный вопрос можно рассматривать не только на примере политических партий, но и других аспектов нашей жизни, например религиозных течений. Так, по статистике, более половины современных верующих вообще не читали священных писаний, приверженцами которых они являются, им достаточно той информации, которую они получают от своего проповедника, полагая, что такой способ познания значительно облегчает понимание основ их религии, а сама информация является наиболее точной и единственно верной для понимания её верующим. Тем более и сами священнослужители, в большинстве своём, приверженцы того же мнения. А на неимение вопроса и ответ не последует, как известно. Многие священные тексты, такие как, например, Библия или Коран – книги достаточно объёмные (информационно) и не слишком «адекватны» психике современного человека, в первую очередь по причине отсутствия у человека времени для их изучения, а также как таковой целесообразности проецирования тех «устаревших» нравственных идеалов прошлого на современную идеологию общества в целом. Поэтому, современному человеку и требуются некие посвящённые «пастухи», готовые сопоставить «устаревшие» (по мнению большинства приверженцев) идеалы с идеалами современности и предоставить результат таких суждений нуждающемуся «рабу божьему». При всём этом, религий и учений великое множество и для того, чтобы элементарно их изучить современному человеку может не хватить и всей жизни, особенно в условиях непростой и напряжённой социальной политики современного общества.

В СССР в этом смысле было несколько проще. Считавшаяся тогда практически «священной» книга «Капитал» Карла Маркса, как теоретическая платформа диалектического материализма, имела в себе достаточную «привлекательность» для тогдашнего пролетариата и яркую общедоступность для понимания каждым советским гражданином её основных философских и экономических положений. Однако «слепая вера» в многообещающее светлое будущее, под эгидой «коммунизма», не дававшего всей полноты многообразия информации, существовавшей на нашей планете на тот момент, в конечном итоге и запустила «бомбу замедленного действия», заложенную в самом ядре марксистской философии. Как известно, Марксизм «рухнул», как только экономическая система СССР ярко обнажила свои «дыры», о которых, как выяснилось, знали и аналитики, и прогностики, и большая часть «учёных умов», в лицах представителей тогдашней интеллектуальной элиты. Тем не менее, не спасли страну ни ракеты, ни спутники, ни политики, ни учёные мужи…

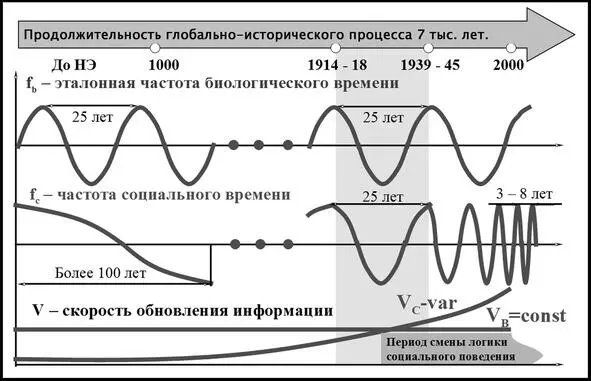

За последние 80—100 лет, в общую информационную «базу» человечества прибавилось огромное множество самой разнообразной информации, начиная от последних достижений науки и информационных технологий, заканчивая идеологиями политических партий и оккультно-эзотерических учений. Таким образом, в процессе развития информации в человеческой цивилизации участвуют два основных временных показателя. Условно их можно разделить на биологическое время (смена поколений) и социальное время (развитие технологий). В какой-то период истории два этих показателя выровнялись по своей частоте изменения, но впоследствии частота социального времени стала значительно преобладать над биологическим временем. Информации становится всё больше, а понимания её сути в человеческом обществе всё меньше. Проблема здесь заключается в следующем. Поток информации, хлынувшей на человека, настолько велик, что недоступен обработке в адекватное и приемлемое время. Простыми словами, информация, существующая в настоящем, значительно превосходит границы возможности человека в способности воспринимать и перерабатывать её. Данное явление признано официальной наукой и названо информационным кризисом(см. рис. 1).

Рис. 1. Информационный кризис. Графическое пояснение.

Если в животном мире поведение особей обусловлено в большей степени генетикой и окружающей средой (природой), то человеческая жизнь не ограничена генетически обусловленным поведением, поскольку протекает она как внутри природы, так и в исторически сформированном пространстве, обществе, так называемой социальной среде или ноосфере (по В. И. Вернадскому). Социальная среда оказывает определённое воздействие на человека, таким образом, формирует определённую логику социального поведения. В доисторические времена влияние социальной среды не проявлялось вовсе, а давление окружающей среды преобладало. Однако в ходе развития глобально исторического процесса положение вещей изменилось и превосходство социального фактора, выраженное в росте потребляемой и производимой информации, стало очень заметно. Стоит заметить, что давление окружающей среды (природы) остаётся примерно постоянным, чего нельзя сказать о давлении социальной среды.

Явление информационного кризиса стало заметно, ещё в начале XX века. Объяснить само явление информационного кризиса, применительно к нашей жизни, можно очень простым примером. Родился, скажем, на рубеже 17-го века, в семье крестьянина сын Ванечка; смотрит Ванечка в окошко из своей колыбельки, видит, как народ на лошадях с телегами ездит; прожил Иван Иванович жизнь, а телега за окном так и скрипит, и мало что изменилось вокруг; кузнецом Иван был, как и его отец, который от деда перенял своё искусство, а Иван кузнечному делу сына научил, а тот своего сына научит.

Из данного примера мы видим, что, как минимум, четыре человеческих поколения жили, практически, в одном информационном состоянии. Той информации, которую освоил дед Ивана, хватило ещё на 4—5 поколений. Задумайтесь, актуален ли данный пример сегодня? Конечно же, нет! В настоящем же, данный принцип уже не работает, а происходит определённо обратный процесс, нежели тот, что происходил когда-то в прошлом. Так за одно современное человеческое поколение происходит смена 4-х и более информационных состояний. Официальные данные указывают нам на то, что объём информации за каждые несколько лет удваивается.

Наука связывает этот процесс с переходом от индустриализации цивилизации к информатизации, однако для создания какого-то нового способа обработки приходящей информации каких-либо мер не принимает, хотя многие, вроде как, видят в этом острую необходимость.

Вполне разумно предположить, что такая картина происходящего в какой-то степени может объяснить основную проблему человечества, заключающуюся в неспособности должным образом освоить всю приходящую информацию и, как следствие, её обработать и применить практически. Стоит понимать, что смена информационного состояния является вполне объективным процессоми детищем глобализации. Это влечёт за собой и понимание других частных проблем, заключающихся в поиске способаобработки информации и методепредугадывания её изменений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: