Е. Михайлов - Святая гора Афон

- Название:Святая гора Афон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Благозвонница»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-91362-148-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Михайлов - Святая гора Афон краткое содержание

Как выглядит Святая гора глазами русского паломника, каково административное устройство находящихся там монастырей, как проходит монашеская жизнь под Покровом Божией Матери?

Ответы на эти вопросы читатель сможет найти в данной книге, в которую также включены поучения афонских старцев и замечательный рассказ Бориса Зайцева «Афон».

Святая гора Афон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

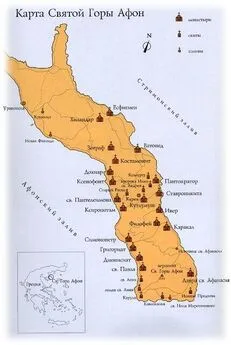

Многие видные иерархи той эпохи (среди них – несколько Патриархов) удалялись на покой на Святую Гору. <...> Духовный подъем на Афоне не мог не затронуть и монахов негреческого происхождения. Преподобный Паисий Хиландарский составил в середине XVIII века первую историю болгарского народа. Румынский монах Филофей Святогорец перевел на румынский язык «Христианские учения» и «Цвет муз». Многие воспитанники Афонской академии распространяли свои знания в Молдавии и Валахии. Распространение святогорской духовной практики в России связано с именем преподобного Паисия Beличковского .

Преподобный Паисий (Величковский) в 1746 го ду ушел на Святую Гору, где был пострижен в монахи. Преподобный Паисий поселился в уединенной каливе неподалеку от монастыря Пантократор, через некоторое время вокруг него собралась монашеская община. В 1757 году, когда она стала многочисленной, старец вместе с учениками получил разрешение перейти в заброшенную Ильинскую келлию, преобразованную им в общежительный скит. Для духовного руководства братией старец Паисий обратился к творениям святых отцов об «умном, внутреннем делании». Так на Афоне возникла школа старца Паисия по изучению, переводу и переписыванию святоотеческих творений, которая продолжила свою деятельность в монастырях Драгомирна, Секу и Нямецком. <...>

Опытно познав на Святой Горе и в молдавских обителях школу старчества и аскетического делания под руководством преподобного Паисия и его учеников, многие русские иноки в конце XVIII века вернулись в Россию и поселились в брянских и рославльских лесах. <...> В новосозданных и восстановленных обителях ученики преподобного Паисия вводили афонский устав и возрождали традицию аскетического делания. К середине ХIХ века монастыри, придерживавшиеся аскетической школы преподобного Паисия (Величковского), располагались в тридцати епархиях, в том числе Московской, Орловской, Калужской, Тульской, Новгородской. <...>

В начале XIX века <...> все <���святогорские> монастыри, в особенности Великая Лавра, Ватопед и Иверский, переживали период процветания. Росло число скитов. В 1810 году был принят новый устав, утвержденный тypецким наместником в Фессалонике. <...> Органом управления монашеского сообщества Афона стал Священный Кинот, органом надзора – Священная Эпистасия. Должность прота была упразднена окончательно. Возвращение к общежительному уставу привело к нравственному и духовному расцвету. <...>

С 1869 года Святая Гора управлялась турецким каймакамом, резиденция которого находилась в Карее. Он подчинялся турецкому финансовому ведомству и обладал весьма ограниченными правами, в основном ведал сбором налогов и исполнял политические функции.

В течение XIX века значительно усилился интерес к Афону со стороны России, самой сильной православной державы. <...> Число русских монахов на Афоне стремительно росло, чему способствовала щедрая материальная и дипломатическая поддержка России. При покровительстве императорского дома с невиданным размахом шло строительство русских скитов святого Андрея Первозванного и Илии пророка, но главным центром русского присутствия на Афоне стал монастырь святого Пантелеимона, издревле носивший название Русского. Если в начале XIX века здесь практически не было русских монахов, то к 1874 году на 200 греков в монастыре приходилось 300 русских; был впервые избран русский игумен Макарий (1875), число насельников непрерывно увеличивалось. <...> В 1913 году их число резко сократилось в результате депортации с Афона более 800 приверженцев движения имяславцев . Революция 1917 году и последующие события привели к прекращению притока монахов из России. <...>

<���В 1912 году> многовековое турецкое владычество закончилось.

Лондонская мирная конференция послов (1913) в форме временного постановления утвердила статус Афона как автономного и независимого монашеского государства под совместным протекторатом балканских православных держав. Однако, согласно одной из статей Севрского договора (1920), подтвержденной в 1923 году в Лозанне, Афон был официально признан частью Греции. По этому соглашению греческие власти формально гарантировали неприкосновенность монахам негреческого происхождения.

В 1924 году была выработана «Уставная хартия» Святой Горы, которая до настоящего времени определяет управление Афоном. <...>

Вплоть до 1970-х годов число насельников Афона постоянно снижалось. В 1971 году был отмечен минимум – 1145 человек; в 1972 году их количество впервые увеличилось, что было воспринято как знаменательное событие. С тех пор численность святогорского монашества постоянно росла, увеличиваясь в год примерно на тридцать иноков.

В 1981 году при греческом правительстве был учрежден Центр по охране святогорского наследия, взявший под свой контроль учет и сохранение афонских ценностей, а также новое строительство на Афоне.

Современный Афон

Организация монашеской жизни. Основные предписания о порядке монашеской жизни содержит общеафонский Устав; более детальные подробности записаны во внутримонастырских уставах (канонизмах). Устав предусматривает две формы монастырского устройства – общежительную и особножительную. В настоящее время во всех монастырях и многих скитах распространено общежительство, восходящее к преподобному Афанасию Афонскому; в ряде скитов сохраняется особножительный устав.

В общежительных обителях (киновиях) все явля ется общим: кров, послушания, трапеза, молитва. В особножительных послушания и еда распределяются между отдельными монахами. Общежительный монастырь управляется игуменом, избираемым пожизненно на общем собрании братии. Право быть избранными имеют все насельники не моложе 40 лет, принявшие постриг на Святой Горе и прожившие в своем монастыре или послушаниях вне его не менее шести (в монастыре святого Павла – не менее пятнадцати) лет со времени пострига. Об избрании игумена уведомляются Священный Кинот и Константинопольская Патриархия. <...> Игумен обладает духовной властью над братией монастыря, которая обязана оказывать ему уважение и полное послушание. Исполнительную власть игумен осуществляет совместно с комиссией (эпитропией) из двух-трех избираемых на год членов-эпитропов. Законодательную власть имеет герондия (духовный собор), число пожизненных членов которой обычно составляет от шести до двенадцати человек. Заседания герондии проходят нe реже одного раза в неделю. Герондия выносит решение в случае разногласия игумена с эпитропами. Сосредоточение всей власти в руках игумена или игнорирование им прав комиссии или герондии «не разрешается ни под каким предлогом». Игумен, эпитропы и старцы должны являть собой пример общежительной жизни, избегать отдельных трапез, учить о нестяжании и о любви, лично заботиться о больных и престарелых (ст. 112–122).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: