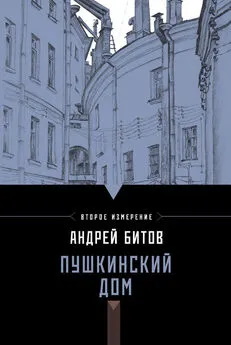

Андрей Битов - Пушкинский дом

- Название:Пушкинский дом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078751-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Битов - Пушкинский дом краткое содержание

Главный герой романа, Лев Одоевцев, потомственный филолог, наследник славной фамилии, мыслит себя и окружающих через призму русской классики. Но времена и нравы сильно переменились, и как жить в Петербурге середины XX века, Леве никто не объяснил, а тем временем семья, друзья, любовницы требуют от Левы действий и решений…

Пушкинский дом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я виноват в этой, как теперь модно говорить, «аллюзии»…

Это и впрямь стало редакционным словом. Я его часто слышу. Означает оно (как я его понимаю по употреблению – толкового, словарного смысла я так и не узнал) различное восприятие одного и того же. Скажем, вы хотели сказать и думаете, что сказали, одно вас поняли (или можно понять) иначе, может, даже в противоположном смысле, во всяком случае не так, как вы бы хотели, и т. д. Вы не намекали, а получился у вас намек, вы и не думали сказать что-нибудь против, а вот получилось… Думаю, что новая жизнь этого слова обеспечена не столько возможным многосмыслием сказанного, сколько его двусмыслием и тем, что: «Есть мнение!..» – и безмолвный палец в потолок, и поскольку у нас сейчас очень вежливое мнение, то, чтобы не оскорбить честного человека неоправданным подозрением тем более не обвинить, и родилась эта удобная редакционная форма – словечко «аллюзия». Вместо недавнего прямодушного: ну это, батенька, не пойдет, это вы загнули, да понимаете ли вы, где вы собираетесь печататься?.. – через промежуточно-грозное: понимаете ли вы, что вы написали?! – к мягкой форме: вы не то написали… вы, конечно, этого не имели в виду, я-то понимаю, что вы хотели сказать, но вот ведь вас легко можно понять и вот так… но вы ведь так не хотели, не хотите?.. давайте снимем, заменим, изменим… При этом чаще всего и автор хотел сказать то, что сказал, и редактор его прекрасно понял, и именно в том, в его смысле.

Чтобы не быть голословным, приведу два-три («двойку-тройку», как говорят в отчетных докладах) примера «чистых» аллюзий из собственной практики, когда я впрямь не предполагал, что написал что-то, «чего нельзя», а оказалось… Например, в «Путешествии к другу детства» (1965) я лечу на Камчатку и подолгу торчу в промежуточных аэропортах из-за нелетной погоды. Этот прием мне был необходим, чтобы успеть все рассказать за время вынужденных остановок. Редактор был напуган: «Это что же получается? “Над всей страной кромешная нелетная погода”… У вас так и написано! Это как же вас можно понять, что…»

И дальше началась такая политика, о которой я и впрямь не подозревал и сам испугался. «Но я имел в виду лишь метеорологические условия, никаких других! Явление природы…» – «Я вам верю», – сказал редактор. Фразу эту мы сняли.

Вообще про погоду – опасно… Мне не дали назвать книгу «Жизнь в ветреную погоду» (1967): какой климат? где погода? откуда ветер дует?..

В повести «Колесо» (1971) у меня был пассаж о реальном месте спортивных страстей в окружающем мире. Для масштаба я взял газету и обнаружил в ней три, и то перевранные, строки о заполнившем все мои мысли и чувства событии. После возмущения по этому поводу я пошел вбок: а если бы я знал, какие действительные страсти, какие судьбы стоят за другими мимолетными сообщениями, например, назначение и отзыв посла?.. А погода, далее восклицал я, вообще явление космическое о ней как меленько?.. В общем, крайне спокойный и умиротворенный вывод. А в конце пассажа следовал парадоксальный как бы вопрос: «Знаете ли вы, что самые быстрые мотоциклы производят сейчас в Японии и что, пока мы все пугаемся Китая, эти японцы куда-то вежливо и бесшумно торопятся?..» Что этот дурацкий вопрос мог вызвать аллюзию предполагал и был готов снять про Китай, ибо у нас его не положено поминать всуе, но я никак никогда не мог предположить, как все обернется… «Здорово это ты… Лихо… метко…» – «О чем ты?» – спросил я, предполагая Китай. «Про посла ты едко… Сводишь счеты?» – «Помилуй, с кем?..» – недоумевал я. «С кем, с кем… Ишь делает вид… С Толстиковым!» – «С каким еще Толстиковым?..» Вот что оказалось. Как раз в день работы с редактором было опубликовано, что Толстиков, бывший первый секретарь Ленинградского обкома, назначается послом в Китай. Тогда и впрямь было много разговоров о том, что он каким-то образом проштрафился, прогневил и его снимут. Никто, конечно, не ожидал, что в Китай… И вот сняли, и надо же, ни днем позже, чем в день редактирования «Колеса». Его сняли, но сняли и мой абзац про посла (и про Китай, конечно). Я предлагал только про Китай, мол, тогда не будет мостика, не станет и намека. Я говорил, что написал этот абзац больше года назад, когда Толстиков прочнейше сидел на месте, что, когда это будет напечатано (ведь не завтра же!), все о нем и думать забудут и он сам будет далеко… Бесполезно! Характерно для аллюзии, что она действует именно в момент редактирования, отдаленный как минимум на полгода от аллюзий, связанных со временем опубликования, которых никто предположить не может.

Названия вещей поражаются аллюзией в первую очередь. Вот пример, связанный уже с «Пушкинским домом». Опубликовав в розницу за пять лет усилий пять глав, в основном из второй части романа решил их объединить в книге под заглавием «Герой нашего времени». И весь цикл и каждая глава сопровождались эпиграфами из Лермонтова, что делало ясным прием. Категорически нет! Что, что же можно подумать, что именно такой герой нашего времени, как ваш Одоевцев? Споры были бесполезны. Цикл был назван «Молодой Одоевцев», и даже под эпиграфами стояли то «Бэла», то «Дневник Печорина» – названия глав, но ни в коем случае не того романа, из которого они взяты. Под запрет попал Лермонтов, а не Битов. Пример чистой аллюзии дан в коммент. к с. 290 и (отчасти) 214–216.

…“A la recherche du destin perdu” или “Hooligan's Wake”…

По-французски автор не знает, а «Поминки по Финнегану» не читал и не видел (не один он…). Здесь я воспользуюсь случаем объясниться по скользкому вопросу литературных влияний, по которому никогда не следует объясняться самому, чтобы не оказаться неизбежно заподозренным именно в том, от чего открещиваешься.

Конечно, я прекрасно сознаю, что вторичность – не простое повторение, что быть вторичным можно и не ведая, что повторяешь, что влияние можно уловить и из воздуха, а не только из прочитанной книги, что изобрести по невежеству еще раз интегральное исчисление все равно легче и для этого не требуется гений Ньютона, что первооткрыватель – это качество, а не регистрационный номер. Слышать звон бывает более чем достаточно, не обязательно знать, откуда он. Упоминания имени, названия книги бывает достаточно, чтобы опалиться зноем открытия. Зная, что кто-то взял высоту, не будешь надеяться перепрыгнуть чемпиона, ставя планку пониже. Достаточно знать, что кто-то рискнул, пошел на подвиг, чтобы твое самостоятельное намерение совершить то же самое стало вторичным. Литература, слава богу, не спорт и не наука – свершения в ней не принимают вид формул и рекордов ней могут иметь цену одни и те же сюжеты, поднятые разными индивидуальностями, в ней могут одновременно и разновременно самостоятельно зарождаться близкие формы – они будут ценны. Но и в ней первое, как правило, сильнее независимо от него рожденного второго. С рождением и повторением новых форм обстоит сложнее: гении, как правило, не изобретали новых, а синтезировали накопленное до них. У Марлинского и Одоевского изобретений в слове больше, чем у Пушкина, Лермонтова и Гоголя, их изобретениями воспользовавшихся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: