Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Название:Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:9785996520732

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века краткое содержание

Она охватывает в общей сложности почти 20 стран, в том числе Италию, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, США, Австрию, Швейцарию и Россию, которые оказали наиболее важное влияние на становление института страхования в мире и его эволюцию.

Текст книги основан на огромном массиве документов, содержит многочисленные ссылки на работы сотен авторов.

Книга будет интересна специалистам страхового дела, студентам экономических, финансовых и юридических ВУЗов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей.

The book tells about the history of insurance and reinsurance, from the ancient times to the end of the 20

It covers a total of almost 20 countries, including Italy, Great Britain, Germany, France, the Netherlands, the USA, Austria, Switzerland and Russia, which have had the most important influence on the formation of the insurance institution in the world and its evolution.

The text of the book is based on a huge array of documents, contains numerous references to the works of hundreds of authors.

The book will be of interest to insurance specialists, students of economic, financial and legal universities, as well as a wide range of readers interested in history.

Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме этого, почти 50 лет спустя франкский король династии Меровингов Хлотарь I (Clotaire I или Клотайр, или Хлотэр — правил в 558–561 гг. н. э.),

Хлотарь I

сын короля Кловиса (Clovis — Хлодвиг — 481–511 гг. н. э.) постановил, что вопросы частного права, возникавшие между римлянами, должны рассматриваться по римскому праву. Это правило было подтверждено и расширено Кодексом Вестготов (Code of the Visigoths), принятом в 643 году н. э., в котором обуславливалось, что иностранные торговцы были подсудны иностранным (т. е. своим) законам. Это подтверждается более ранней ссылкой на применение законов острова Родос в отношении торговцев, связанных с морскими перевозками, в работе «Origines» Святого епископа Исидора Севильского [48] Isidore, Saint. Bishop of Seville. Etymologiae sive Origines. Etymologiarum libri XX. Leipzig, 1831. «Этимологии, или Начала» (Etymologiae sive Origines, PL. 82, col. 73-729) — главный труд Исидора, начатый около 615 года. Первоначальная редакция была готова к 620 году, трактат был посвящён королю Сисебуту. По многочисленным просьбам Браулио Сарагосского, Исидор продолжил составление трактата. Вторая редакция была направлена ему на редактирование и окончательное опубликование в 632 или 633 году (PL. 82, col. 67). Несмотря на длительный срок работы, «Этимологии» так и остались незаконченными.

Исидор Севильский

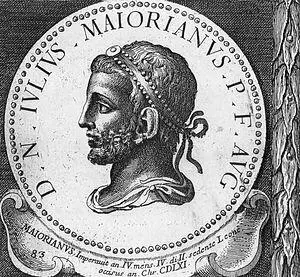

Из этих ссылок становится очевидным, что варварские нашествия не сумели полностью разрушить гражданское право Рима. То, что морская торговля Рима и всей Италии не только существовала, но и представляла огромную важность, подтверждается повторяющимся законодательством, касающимся торговли, мореходства, содержащимся в Сборнике Аниана, законах Флавия Майориана (laws of Majorian),

Flavius Iulius Valerius Maiorianus

законах Феодорика I (Theodoric I) и в ссылках других авторов того времени.

Кстати, девять законов Майориана, датированных с 457 по 461 гг. н. э., сохранившиеся до наших дней, были помещены в конце Кодекса Феодосия (15 января 438 года н. э.).

Что касается влияния христианизации Рима на торговые и социальные системы, то сначала оно носило благотворный характер с тенденцией на сдерживающее и очистительное влияние, но к 4-му веку н. э. рост воздержанности и даже аскетизма стал причиной сегрегации (разъединения) средних и высших классов, которые объединялись в братства, основывая многочисленные монастырские поселения и удаляясь от всей деловой и общественной жизни. В частности, Э. Гиббон указывает на то, что «они [братства] всерьез отказались в то время от ведения бизнеса» [49] Gibbon Е. The History of the decline and fall of the Roman Empire. Vol. IV. Р. 57.

. Результатом этого движения стало серьезное ослабление жизнеспособности Империи и превращение ее в более легкую добычу для варваров. Э. Гиббон так и отмечает: «Введение или, по крайней мере, злоупотребление христианством оказало некоторое влияние на упадок и распад Римской империи» [50] Gibbon Е. The History of the decline and fall of the Roman Empire. Vol. IV. Р. 162.

. Однако, следует заметить, что такое аскетическое движение в большой степени исчезло к концу 5-го века н. э., и хотя церковь по-прежнему выступала в качестве сдерживающего фактора торговли в 4-м веке н. э. и более поздние века, сами Папы, как следует из их же биографий, проявляли большой интерес к торговле Рима. Более того, когда в 7-м веке н. э. конкуренция морских портов Пизы, Генуи и Венеции стала серьезно влиять на торговлю Рима, они направили все свои усилия против ломбардийцев. После 5-го века н. э. видно, что церковь скорее стимулировала, чем сдерживала торговлю в Западной Римской империи.

Также есть предположение, что торговля Рима была разрушена в силу конкуренции между торговыми городами Италии. Эта конкуренция, существовавшая и в 7-м веке, и в более поздние времена, еще не затрагивала серьезно торговлю Рима в 5-м и 6-м веках, в течение которых Рим восстановил свою морскую торговлю.

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что торговля Западной Римской империи от вторжения варваров не страдала, за исключением 5-го века н. э. Позднее, до периода крестовых походов (с 11-го по 15-й века н. э.), Италия осуществляла активную торговую деятельность, и римское право сохранилось и применялось во всех гражданских делах, где сторонами выступали итальянцы. Договор бодмереи (или pecunia trajectitia ) использовался до разделения Империи и он получил легальное разрешение со стороны короля Алариха II и, вероятно, был связан с законами острова Родоса, на которые ссылается Исидор Севильский. Из этого следует, что обычай бодмерейных займов стабильно существовал со времен правления Аларика II и до средних веков. По мнению Ч. Ф. Треннери, к концу 12-го века н. э. Сборник или Бревиарий Аралиха II был замещен Кодексом Юстиниана [51] См. Trennery C. F. The Origin and Early History of Insurance, including the Contract of Bottomry. London: P. S. King & Son, Ltd., Westminster, 1926. Р. 90.

.

Дошедшее до наших дней законодательство, которое касалось договоров pecunia trajectitia и было опубликовано в период существования Западной империи, выглядит следующим образом:

(1) Аларих II. Конец 5-го века н. э. Ex Aniani Interpretationibus ad Pauli receptas sententias («Разъяснения Аниани к оговоркам Павла), Liber II, title xiv. De Usuris («Проценты»).

(2) Ex Isidori Hispalensis Episcopi Originum Libro . Ex Libro V, cap. xvii. «De Legibus Rhodiis. Rhodiae leges navalium conmerciorum sunt, ab insula Rhodo cognominatae, in qua antiquitus mercatorum usus fuit» — « Законы Родоса. Законы Родоса являются законами морской торговли, и так именуются по названию острова Родос, где практика торговли существовала в древние времена».

Этот отрывок непосредственно не касается займов по бодмереи, но, поскольку подобные займы были узаконены в Кодексе морского права Родоса (Rhodian Sea Code), подразумевается, что они реально выдавались для морских перевозок.

(3) Exceptiones legume Romanorum, magistri Petri (183) , viri. sapientissimi («Изъятия из Римского права, магистра Петра, вопросы философии»).

Восточная Римская империя. Возвращаясь к 5-му веку и прослеживая развитие практики бодмереи в Восточной империи, нужно отметить, что законы, описанные выше, оставались в силе неизменными до издания Кодекса Юстиниана в апреле 529 года. В данном кодексе предусматривалось такое ограничение в отношении договора, что делало его абсолютно неудобным, как деловую сделку, а именно, процентная ставка не более 1 % в месяц. Дословно: «In trajecticiis autem contractibus, vel specierum f œ nori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum» — « Что касается договоров перевозки денег, либо займов под процент в отношении других товаров, кроме денег, приказываем, что будет считаться незаконным устанавливать процентную ставку в или более 12 % годовых [т. е. 1 % в месяц], хотя это было разрешено законами древности» [52] The Code of Justinian. Translated by Samuel P. Scott, Cincinnati, 1932, Book IV, Title XXXII, section 26.2. www.droitmain.univ-grenoble-alpes.fr.

. Впоследствии Юстиниан отменил данное положение и снова разрешил согласование процентной ставки на любом уровне по решению в сделке участвующих сторон [53] Justinian’s Novels, Corpus Iuris Civilis, III, Berlin (1954), Recognovit Rudolfus Schoell, Opus Schoellii morte interceptum absolvit Guilelmus Kroll, Novella 106.

. Однако вскоре и это положение было отменено, и вернулось требование об ограничении ежемесячной процентной ставки в 1 % [54] Justinian’s Novels, Corpus Iuris Civilis, III, Berlin (1954), Recognovit Rudolfus Schoell, Opus Schoellii morte interceptum absolvit Guilelmus Kroll, Novella 110.

. Такая низкая процентная ставка, похоже, была неадекватной для компенсации займодавцу риска при выдаче займа, который мог выразиться в возможности возникновения убытка в результате реализации морских опасностей или захвата судна пиратами, и, соответственно, и если такая ставка принималась, это могло привести к постепенному сдерживанию практики бодмереи. То, что такой договор, несмотря ни на что, продолжал применяться подтверждается повторяемостью сходных законодательных ограничений в 879 году н. э., в 11-м веке и в Законах Кипра (Laws of Cyprus) 12-го века н. э. Поэтому должны были найтись некоторые средства, с помощью которых договор мог составляться в соответствии с законом и, при этом, допускать более высокую процентную ставку для займодавца. То, что обход закона имел место, вполне очевидно, поскольку соблюдение неразумных ограничений лишало такие сделки всякого экономического смысла. Если это так, становится бесспорным, что такая ограничительная политика не была бы принята без серьезных на то оснований. Поэтому понятно, что политика Юстиниана базировалась на: во-первых, признании нецелесообразности поощрять такую форму инвестиции, во-вторых, на желании изменить радикально систему торговли на основе заемного капитала, или желании примирить религиозное сообщество. Торговцы довольствовались преимуществами такой защиты капитала от морских рисков, либо прибегали к другим средствам финансовой защиты от существовавших торговых рисков. Предположив, что морская торговля, кроме торговли за счет своего капитала, осуществлялась торговцами посредством бодмерейных займов, можно сделать вывод о том, что такие суровые меры со стороны Юстиниана, будь они реализованы, практически уничтожили бы такую торговлю, поскольку процентная ставка была фактически запретительной из-за своей очевидной экономической бессмысленности. В то время легальная процентная ставка составляла 6 %, а по коммерческим займам могла достигать и 8 %. ставки в конце Для сравнения ставки в конце 14-го века в отношении морского страхования, использовавшиеся при страховании перевозок из Лондона до Пизы, составляли от 12 до 15 % от стоимости и даже сверх того, из Брюгге до Пизы от 12 до 15 % в зависимости от сезона. Если это имело место в 14-м веке н. э., из этого следует a fortiori (т. е. «и подавно»), что 12 %-ая годовая ставка не могла адекватно представлять размер процентов на деньги плюс стоимость морского страхования в течение очень неустойчивого периода с 500 по 1000 годы н. э. [55] См. подробнее Hendricks Frederick. Contributions to the History of Insurance, and of the Theory of Life Contingencies, with a Restoration of the Grand Pensionary De Witt’s Treatise on Life Annuities // Journal of the Institute of Actuaries (The Assurance Magazine). 1852. Vol. II. Р. 136.

. О процентных ставках более подробно речь пойдет далее. То, что торговля не была серьезно затруднена, подтверждается тем фактом, что с 5-го по 9-й века н. э. Восточная империя стала естественным наследником коммерческих операций всего Востока и частично играла роль торгового посредника между Западом и Востоком. Она контролировала побережья, куда вели торговые маршруты из Азии, Египта, с которым имели торговые связи купцы Леванта, Сирии, Аравийского полуострова и Красного моря. Такая обширная торговля удерживалась Византией до того момента, пока торговые города Италии, Франции и Испании не стали настолько могущественными, чтобы претендовать на верховенство византийской торговли. Как указывает Г. Финли (1854 год), который говорит о периоде с 716 по 867 годы н. э.: «Константинополь был настолько верховенствующим для каждого города цивилизованного мира, и по благосостоянию, и по торговле, как Лондон сегодня является для всех остальных европейских столиц» [56] Finlay George. History of the Byzantine and Greek Empires, 716-1453 A. D.. London, 1854, Vol. I. Р. 250.

. Поэтому ясно, что Восточная Римская империя не утратила свою торговлю вследствие ограничений, наложенных Юстинианом, кроме того, эти ограничения не привели к оскудению торговли. Тот же Ф. Хендрикс утверждает, что «в Восточной империи в течение Темных веков (Dark ages — или Раннее Средневековье), не было интенсивной торговли, которая бы предусматривала договор от морских рисков», но, судя по всему, он в этом ошибался [57] Hendricks, Frederick, Contributions to the History of Insurance, and of the Theory of Life Contingencies, with a Restoration of the Grand Pensionary De Witt’s Treatise on Life Annuities // Journal of the Institute of Actuaries (The Assurance Magazine). 1852. Vol. II. Р. 133.

. Опять же, можно предположить, что действия императоров касательно законодательства по договору морского займа не были продиктованы враждебным отношением к торговле, поскольку Юстиниан и его преемники, как раз, делали все возможное, чтобы стимулировать торговые операции Империи. Соответственно, разумно предположить, что ни Юстиниан, ни его последователи не ожидали снижения коммерческой деятельности из-за своих законодательных новелл, и что они не действовали из своей прихоти или без должного анализа, а, безусловно, учитывали советы наиболее опытных юристов и финансистов своего времени. Из-за нехватки свидетельств сложно с определенностью утверждать, каковы были причины, которые привели к ограничению процентной ставки до 1 % в месяц. Единственно, что остается делать, так это выдвигать определенные версии и исследовать все аргументы за и против, помня о том, что изменения основывались на продуманности, которая подтвердила свою состоятельность на протяжении нескольких веков. Причины, которые могли оказать влияние на Юстиниана и его преемников, наилучшим образом можно выяснить из очень краткого анализа состояния торговли Империи на момент его вступления на престол, т. е. в 527 году н. э. Эти факторы были следующими:

Интервал:

Закладка:

![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)