Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Название:Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:9785996520732

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Артамонов - Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века краткое содержание

Она охватывает в общей сложности почти 20 стран, в том числе Италию, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, США, Австрию, Швейцарию и Россию, которые оказали наиболее важное влияние на становление института страхования в мире и его эволюцию.

Текст книги основан на огромном массиве документов, содержит многочисленные ссылки на работы сотен авторов.

Книга будет интересна специалистам страхового дела, студентам экономических, финансовых и юридических ВУЗов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей.

The book tells about the history of insurance and reinsurance, from the ancient times to the end of the 20

It covers a total of almost 20 countries, including Italy, Great Britain, Germany, France, the Netherlands, the USA, Austria, Switzerland and Russia, which have had the most important influence on the formation of the insurance institution in the world and its evolution.

The text of the book is based on a huge array of documents, contains numerous references to the works of hundreds of authors.

The book will be of interest to insurance specialists, students of economic, financial and legal universities, as well as a wide range of readers interested in history.

Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если член не платил взносы в течение шести месяцев подряд, то он исключался из коллегии, и она отказывала в выплатах на его погребение. При этом, член коллегии исключался из ее состава, даже, если у него было сделано завещание. Денежные притязания к коллегии мог предъявлять только наследник, названный по имени в завещании.

В случае смерти из кассы коллегии выдавалась (с определенной долей условности ее можно назвать страховой — прим. авторов ) сумма в 300 сестерций ( funeraticium ) для достойного погребения, из которых удерживалось 50 сестерциев для раздачи участникам похоронной процессии, т. е. на проводы ( exequiari nomine ).

Причем целевое назначение этой суммы обеспечивалось рядом правовых гарантий. Во-первых, на ее получение вправе был претендовать только наследник по завещанию, а не по закону. Только лицо, избранное самим умершим, по мнению древних римлян, могло наилучшим образом соблюсти целевое назначение полученных денег. Данная сумма не выдавалась законному наследнику даже при отсутствии завещания: тогда похороны осуществлялись самой коллегией. Во-вторых, предусматривалась неприкосновенность данной суммы для кредиторских взысканий: из нее не могли удовлетворяться долговые обязательства умершего.

Если член коллегии умирал дальше 20 миль (30 км) от Ланувия, то хоронить его снаряжали комиссию из трех человек.

Иные правила применялись к рабам, которым отказывали в погребении их же хозяева. Даже вопреки общему положению римского права о том, что все результаты сделок, совершенных рабом, принадлежат господину, последний не имел права на «страховую» сумму раба. Однако, «в силу права собственности на раба господин может отказать в предоставлении его трупа для погребения. В этом случае, если раб не оставил распоряжения о том, кому выдать страховую выплату, коллегия совершает за счет этой суммы символическое погребение ( funus imaginarium ), которое включало в себя кремацию восковой фигуры ( imago ) на погребальном костре, т. е. хоронит умершего раба «в изображении» ( in effegie )» [75] Сергеенко Мария Ефимовна. Из жизни италийских коллегий// Вестник древней истории. 1972. № 4 (122). С… 135.

.

В уставе Ланувийской коллегии предусматривались и основания утраты права на получение «страховой» суммы — самоубийство и уже упоминавшаяся просрочка к моменту смерти ежемесячных взносов свыше определенного в уставе срока: по уставу ланувийской коллегии — за 6 или 10 месяцев подряд. При этом член коллегии исключался независимо от права на страховую выплату (и на поддержку в случаях болезни, увечья и т. д.). Члены коллегии имели в известных случаях и право на получение причитающихся им долей в коллегиальном имуществе. Раздел имущества коллегии между ее членами не исключался даже и при ликвидации недозволенных коллегий. Равным образом, и при выходе из коллегии с выбывающим производился соответствующий расчет. Если не во всех, то во многих коллегиях их члены имеют право распорядиться на случай смерти своей долей участия в имуществе коллегии. Мы видим, какой, относительно высокой, ступени развития достигает в коллегиях и организация взаимного страхового обеспечения, и иные вопросы имущественных правоотношений.

Американский историк У. Мэйс констатировал, что похоронные общества Древнего Рима предоставляли раннюю форму страхования жизни. Применялись и ежегодные рентные облигации, а также относящиеся к ним актуарные таблицы, датированные примерно 220 годом н. э., которые упоминаются в таблицах смертности, составленных древнеримскими юристами Ульпианом (Ulpian) и Масером (Macer) [76] Mays Walter J. ASA. «Ulpian’s Table», Actuarial Research Clearing House (Society of Actuaries), Vol. 2, 1979. Р. vi-x.

.

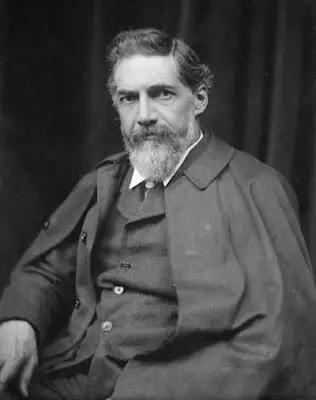

В хорошо сохранившемся перечне домашнего имущества солдата Сенефру (Senefru), сына Геры (Hera), обнаруженном несколько лет назад известным британским профессором Флиндерсом Питри (Flinders Petrie) в Кахуне (Kahun) [77] Кахун (так же Иллахун, Эль-Лахун) — древнеегипетский некрополь, расположенный в 16 км южнее Файюма, Египет. Главной достопримечательностью местности является пирамидальный комплекс Сенусерта II (пирамида в Лахуне), который расположен вблизи деревни Аль-Лахун (араб.: اللاهون), по названию которой и был назван некрополь.

, найдено примечательное

Флиндерс Питри

упоминание о гильдии кладбищенских каменотесов [78] Kahun Papyri (Папирус Кахуна) — также Petrie Papyri или Lahun Papyri, legal documents, Census of Household, No. 47, Plate IX.

.

Поскольку женщины не могли работать каменотесами и, соответственно, не могли войти в состав гильдии, которая, похоже, формировалась по профессиональным признакам, вполне вероятно, их связь с указанной гильдией состояла в намерении получить выгодные погребальные услуги для себя в случае смерти. Хорошо известно, как трепетно египтяне относились к могилам и обрядам погребения.

Ветеранские общества. Кроме гражданских обществ существовали также общества, состоявшие из ветеранов, которые увольнялись в отставку или в запас с военной службы. Эти ветеранские общества были довольно многочисленными и, очевидно, разрешались законодательством до времен древнеримского юриста Марциана (220 год н. э.), который утверждал, что ветеранам запрещалось формировать общества либо под предлогом религии, либо на основании клятвоприношения. Это правило подтверждается в Дигестах Юстиниана: «Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet» — « Не допустимы противозаконные собрания, даже со стороны солдат-ветеранов, под предлогом религии, либо на основании клятвоприношения» [79] Digest. Liber XLVII, title xi, section 2.

.

Хотя ветераны не приветствовались в гражданских обществах, которые стремились получать финансовый доход, все же имеются свидетельства того, что в определенных профессиональных коллегиях ветераны допускались в члены и также могли быть избраны в качестве работников этих организаций.

Эти общества на самом деле являлись гражданскими обществами и по конструкции, и по задачам. К сожалению, о них существуют скудные сведения, но важно отметить, что их практика в отношении членства, управления, подписок и т. д. была идентична гражданским обществам, кроме лишь того, что членство таких клубов было ограничено лицами, которые были уволены из армии как ветераны.

Смысл существования таких ветеранских общества до конца не ясен, но при этом Ч. Ф. Треннери предложил следующее объяснение: «Возможно, это было признание со стороны членов обычных гражданских обществ ущерба, который они могли бы понести при допуске в общество лиц, даже при увеличенной подписке, чей минимальный возраст вступления в общество составлял 46 лет, и чье состояние здоровья было ниже среднего уровня. Этот убыток был бы больше, если бы ветераны допускались на тех же условиях касательно вступительных взносов и ежемесячных подписок, поскольку другие члены, как раз ограничивались возрастом до 30 лет… Это означало бы, что тот же вступительный взнос и подписка были бы неадекватны расходам и погребальному фонду общества, которое допускает членство в 46 и более лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)