Андрей Павлов - Разноцвѣтіе

- Название:Разноцвѣтіе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005630391

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Павлов - Разноцвѣтіе краткое содержание

Разноцвѣтіе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

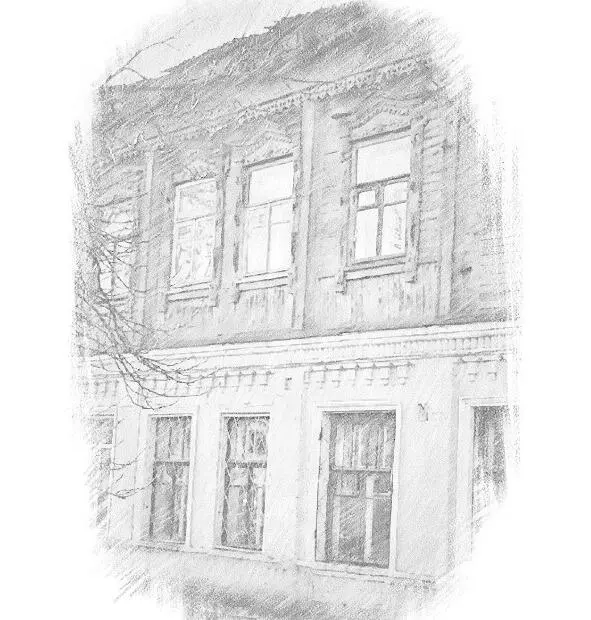

В 1882 году 1 октября родился я, Алексей Валерьевич Черневский, став вторым ребенком в семье (всего у меня было двое братьев и две сестры). Матушка моя, Татьяна Викторовна, не получив серьезного образования, всю себя посвящала воспитанию детей и заботе о доме, за что мы все ей были благодарны безмерно.

Из достопримечательностей того времени Борисоглебск мог похвастаться, помимо вышеупомянутой пристани, пивоваренным заводом Г. А. Клинсмана, который выпускал пиво темных и светлых сортов, а также газированную фруктовую воду, женской и мужской прогимназиями, техническим железнодорожным училищем и двумя приходскими городскими училищами.

Наш дом на Конторской улице Борисоглебска, названной так из-за того, что на ней находилась Городская управа. 1882 год.

Пиво нам, мальчишкам, конечно, не продавали, а вот газировку мы с друзьями лопали с удовольствием! Мои друзья детства – двое Саш – Куприн и Котс, – были на два года старше меня, но тогда такая разница в возрасте не слишком давила.

– Айда на пристань! – звал нас Саша Котс. – Местные ребята говорят, что голавль пошел, аж выпрыгивает из реки!

– Не… Я рыбачить не буду, лучше на берегу посижу, порисую, – отвечал ему Саша Куприн. И мы вприпрыжку неслись к реке.

Пройдут годы, и Александр Федорович Котс станет видным советским ученым, доктором биологических наук и профессором, основателем и первым директором Дарвиновского музея в Москве, а Александр Васильевич Куприн прославится как живописец-пейзажист, станет заслуженным деятелем искусств республики и член-корреспондентом Академии художеств Советского Союза…

Когда мне пришел черед выбирать дальнейшую свою судьбу, сомнений в том, что я пойду по стопам предков, не было. И я по рекомендации отца убыл в Воронеж, где поступил в местный кадетский корпус.

* * *

Михайловский Воронежский кадетский корпус на переломе XIX и XX веков… Мы с Володей Овсеенко, уже достаточно самостоятельным, не желающим зависеть от родных, и весьма прогрессивных взглядов, спорим о том, какая Россия нам нужна.

– Ты только посмотри вокруг, что творится! Нельзя так жить русскому человеку, ему не хватает свободы, воздуха, возможности расти как личности! – говорил он мне в сердцах, когда мы оставались один на один. – Вот увидишь, пройдет год-два, и народный гнев выплеснет все наружу, восстанет против царя!

– И что, ты их поддержишь?! Пойдешь против многовековых устоев русской государственности? Ты же изучаешь историю и видишь, что равенство, свобода, вольность – все это пустые слова, которыми пользуются честолюбцы для достижения верховной власти! – парировал я.

– Не знаю, – негромко отвечал он мне. – Я вижу, что надо что—то менять, и понимаю, что эти перемены однозначно будут связаны с кровью и гибелью многих и многих тысяч, а может, и миллионов наших сограждан…

Пройдет немногим более пятнадцати лет, и один из руководителей Октябрьского переворота 1917 года, Владимир Антонов-Овсеенко лично будет возглавлять захват Зимнего Дворца. А еще через двадцать лет его арестуют, обвинят в принадлежности к троцкистской террористической и шпионской организации и

10 февраля 1938 года расстреляют…

Воронеж, по сравнению с Борисоглебском, несомненно, выигрывал практически во всем. На рубеже XIX и начале XX веков он был одним из красивейших губернских городов, становился сильным промышленным сердцем центральной России: появились заводы сельскохозяйственного машиностроения, механический, чугунолитейный… В конце XIX века в городе было несколько метеорологических станций. В начале XX века население одного из крупнейших губернских центров России составляло свыше 60 тысяч человек, и город мог похвастаться большим количеством каменных зданий, число которых перевалило за 2,5 тысячи. В городе уже работали библиотека и музей, а по выходным можно было совершить прогулки по городским садам и рощам или взять на прокат лодку. Летом на территории центральных садов располагались летние театры, которые мы с товарищами при наличии свободного времени с удовольствием посещали.

– Если нам доверил государь управлять людьми, городом, то почему мы должны отказываться от блага сделать людей счастливее, а город краше?! – утверждал или задавал риторический вопрос Павел Александрович Слепцов, действительный статский советник, воронежский губернатор того времени. – Воронеж – колыбель русского флота, именно отсюда ушли на борьбу с Наполеоном рекруты-новобранцы в составе 3-го и 4-го Егерских полков. Мы должны продолжать славные традиции и развивать наш город!

Через пять лет, 25 марта 1906 года, став уже тверским губернатором, П. А. Слепцов будет убит взрывом бомбы, брошенной под губернаторский экипаж эсером неким В. В. Чекальдиным, впоследствии пойманным и казненным по приговору суда….

* * *

В 1901 году, закончив обучение в Воронеже, я поступил в Константиновское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге и стал юнкером первой учебной батареи. В те годы училищем командовал Василий Тимофеевич Чернявский – генерал-майор Российской императорской армии, который помнил моего отца по совместной службе в Русско-турецкую кампанию. Он славился своей прямотой, потому что говорил правду в глаза не только младшим, но и старшим. Невзрачный на вид, небольшого роста, плотного телосложения, с характерными небольшими бакенбардами, спокойный, выдержанный и хладнокровный, знающий свое дело артиллерист, он обаятельно действовал на юнкеров и служил нам образцом.

Небольшое сходство наших с ним фамилий дало повод острым на язык моим сослуживцам считать нас родственниками и полагать, что мне будут значительные скидки по учебе.

– Быть тебе в гвардии, а то и в столичном штабе! – усмехался мой товарищ, выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса Константин Болецкий. – С такими-то связями, и месить грязь или песок?!

В ответ я только улыбался и не хотел вступать в полемику по вопросу родства с начальником училища. Пройдет немного времени после поступления, и все и так узнают, что мы никакие не родственники, и, тем более, не однофамильцы.

Через 13 лет Константин Богуславович Болецкий за храбрость, проявленную в ходе боев Первой мировой войны, будет награжден Георгиевским оружием. Находясь в звании подполковника Генерального штаба, он не примет Октябрьскую революцию и эмигрирует за пределы России…

Всего в батарее в течение двух лет нас обучалось 225 юнкеров. Характерной особенностью системы подготовки офицеров того времени в училищах различных родов войск было то, что единых учебников не существовало, и главное внимание обращалось не на то, что преподавать и изучать, а как преподавать и изучать. Не стало исключением и наше училище.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: