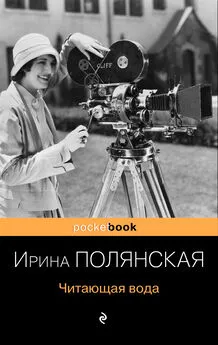

Ирина Полянская - Читающая вода

- Название:Читающая вода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-04-118663-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Полянская - Читающая вода краткое содержание

Роман «Читающая вода» Ирины Полянской посвящен кино. Советский режиссер и преподаватель Викентий Петрович, беседуя с аспиранткой-искусствоведом Татьяной, делится с ней своими мыслями о кино, воспоминаниями о съемках, людях, создающих кино 20-30 гг.

Читающая вода – это вода, которой смыли с пленки фильм-оперу «Борис Годунов» режиссера Викентия Петровича. Этот фильм, единственный продукт его гениальности, неугодный власти и потому уничтоженный таким равнодушным и прагматичным образом, становится мифом, а вода, вобравшая в себя серебро кинопленки и слившаяся с этим продуктом киноискусства в единое целое, подлинным зрителем. Роман И.Полянской – удивительное по своей художественной силе философское рассуждение не только о кино, но и о художнике и искусстве в целом.

Читающая вода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всего несколько шагов отделяют кровати моих соседок от письменного стола, за которым работаю я, но ночью это расстояние увеличивается, как вечерняя тень.

Девушки крепко спят; а между тем общежитие гудит, хлопают двери, шаркают шлепанцы, звучит музыка, свистит чайник на кухне, слышен говор студентов, обживающих бессонницу с такой же любовью, как и я, но, наверное, с другими целями.

Я сделалась завсегдатаем библиотек и музейных залов. Возможно, это был не самый добросовестный подход к делу. Но иначе мне не удалось бы собрать урожай из этих переснятых фотографий, пожелтевших от времени газет, старых книг, обширных выписок в общие тетради. В библиотеке ВТО на столике стояла точно такая настольная лампа, как и у меня, поэтому библиотекарше едва удавалось спровадить меня в конце рабочего дня – я настолько углублялась в предмет, что утрачивала понятие места. Сотрудники Бахрушинского музея и Музея кинематографии поглядывали на меня с подозрением: я усердно щелкала фотоаппаратом, и они не могли поручиться за то, что мне удавалось унести на частицах серебра меньше, чем можно было бы вывезти в крытом грузовике. В Исторической библиотеке я запрашивала редкие издания и старые журналы. Зато из районных библиотек я носила книги авоськами, но уже через день-другой возвращала их, вынимая на ходу закладки и стирая ластиком пометки, сделанные на их девственных страницах…

Эти книги зачастую никто, кроме меня, не читал. И, впервые разламывая их хрустящие переплеты, я понимала посетителей библиотек, не желавших брать их в руки. Ибо невеселое это дело – читать книги по искусству и биографии великих, созданные нашими современниками, написанные знакомым, дрессированным слогом, пыль успевает лечь на страницу, прежде чем дочитаешь ее до конца. Кажется, эти произведения написаны каллиграфическим почерком кататоника, у которого нет другого дела, как разматывать ровный клубок собственного почерка, чтобы соткать занавес, отделяющий сцену от зала, где сидит несчастный зритель (читатель), уставившись в пустое полотно… Он видит только тени на просвет. Главная задача авторов этих книг – убедить читателя в революционном энтузиазме своих героев, в крайнем случае, в их лояльности. Слово, будто елочная игрушка, обложено ватой и глухо, как труп, брошенный в воду в ночную пору. Ночью эти авторы и писали свои сочинения при свете коптилки, и каждое слово отбрасывало огромную тень несказанного. Только цитаты оставляли дыры в сплошном монотонном полотне. Авторам надо было бы заткнуть рты Эйзену или Мейерхольду для соблюдения стилистического единства, но как обойтись без цитат… Когда они открывают кавычки, открываются гробы, из которых, как при звуке архангельской трубы, выскакивают великие и, пользуясь случаем, орут во весь голос, приставив к ротовому отверстию пятилучие пальцев, орут, пока не закроются кавычки. Их, кстати, авторы умеют вовремя закрывать, чтобы великий не сболтнул чего не следует… Господи, кто только проделает заново эту титаническую работу, кто перелопатит, перепишет эти горы книг, замешанных на халтуре, фарисействе, лжи, умолчании, явной или скрытой (что еще хуже) конъюнктуре…

Мой герой тоже отдал дань мемуарам, статьям и заметкам, принимал участие в дискуссиях, которые когда-то вовлекали в себя такое количество людей, занятых искусством, что в ходе их постепенно терялся предмет спора. Трудно сказать, похож ли Викентий Петрович в этих писаниях на себя самого или он попросту осторожничал, подлаживаясь под стиль и язык своего времени. Из его лекций чувствовалось, как он относится к событиям Октября, но в ранних его статьях этот энтузиазм присутствует, и я не могу решить, на счет чего его отнести: весьма понятного лицемерия или, напротив, искренности, с которой многие деятели искусства отождествляли революцию и кино. Такое смешение было модным, душеспасительным…

В заметке “Устройство сцены” о мейерхольдовском “Кукольном доме” с артистами бывшего нехлюдовского театра, поставленном режиссером с прежними декорациями, только повернутыми к зрителю не лицевой стороной, а ее конструкцией (задником), отвечая одному известному театралу, не понявшему сути новации, Викентий Петрович пишет: “Я бы советовал К. не торопиться с вынесением приговора и вдуматься в тот глубокий смысл, который вложил Мейерхольд в оформление спектакля. Революция произошла не в один октябрьский день, когда народ ворвался в Зимний и арестовал Временное правительство… Ее путь к нам долог, он теряется в глубине истории, и конца ему не будет. Как очистительная стихия, она идет по нашей стране, уничтожая все старое, отжившее свой век, обветшавшее, все декорации, в которых застоялось время, тяжелый бархат занавеса, пропитавшегося пылью, грязный задник, на котором намалевано солнце, кулисы, поддуги, софиты. Мы вывернули наизнанку время, как ямщик во время снежной бури выворачивает тулуп, чтобы не погибнуть от холода. Мы вывернули наизнанку историю, и оттуда как мишура высыпалась коронованная дрянь и чиновничья мразь. Мы вывернули наизнанку вещь, и она больше не болтает красным языком ценника. Мы вывернули наизнанку Россию и вытряхнули из нее попов. Так стоит ли удивляться тому, что режиссер Мейерхольд повернул спиной к зрителю старые декорации? Нет, это мы, зрители, показали спину прежнему искусству…”

Да, читать следует только то, что в кавычках, и тогда вы услышите время, барабанящее в нашу дряблую мембрану.

“…я не люблю так называемое „психологическое искусство”, душевный микрокосм привлекает меня меньше, – признается Эйзенштейн. – Я больше хотел бы иследовать и другие тайны – ведь есть психология масс и народов, стран и государств, морей, пустынь и гор…” Эти слова он написал в 1935 году, когда стало ясно, что смысл больших величин исчерпан ходом истории и только смерть, как всегда, сохранила прежний размах и масштаб. Давно наступило время карликов. В тюрьмах, независимо от эпохи, в которую они существуют, превосходная акустика, единственное утешение заключенных, и не успел Эйзен прокричать свою фразу насчет государств и пустынь, как из Бастилии времен Великой французской революции грянуло эхо: “Я хочу штурмовать солнце!” На слово художника не налезает полосатая роба, которая шьется одинаковой для всех застенков, но кто, кто эти люди, которые шьют ее для всех нас?.. Сами художники и шьют, гении и бунтари, желающие штурмом взять солнце и озвучить глухую пустыню, а власть тут ни при чем, она только смотрит желтым тигриным взглядом на игры вечные детей и делает то, что потребуют дети. Вот как это запутанное явление объясняет Шкловский, излагая мысли Эйзенштейна: “Считалось, что революция – потоп. То, что было „до потопа”,– все ложь. Все надо начать сначала. Это уничтожение в основе и имело радость, но не разум. Считалось, что хорошо было б заменить слова каким-нибудь знаком, и, во всяком случае, надо снять то, что когда-то называлось образностью, то есть употребление слов не в прямом значении. Это считалось чем-то подозрительным…”

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: