Ирина Полянская - Читающая вода

- Название:Читающая вода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-04-118663-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Полянская - Читающая вода краткое содержание

Роман «Читающая вода» Ирины Полянской посвящен кино. Советский режиссер и преподаватель Викентий Петрович, беседуя с аспиранткой-искусствоведом Татьяной, делится с ней своими мыслями о кино, воспоминаниями о съемках, людях, создающих кино 20-30 гг.

Читающая вода – это вода, которой смыли с пленки фильм-оперу «Борис Годунов» режиссера Викентия Петровича. Этот фильм, единственный продукт его гениальности, неугодный власти и потому уничтоженный таким равнодушным и прагматичным образом, становится мифом, а вода, вобравшая в себя серебро кинопленки и слившаяся с этим продуктом киноискусства в единое целое, подлинным зрителем. Роман И.Полянской – удивительное по своей художественной силе философское рассуждение не только о кино, но и о художнике и искусстве в целом.

Читающая вода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То есть под подозрением оказывалось все то, что составляет тайну мастерства, его эфирное тело, певучую диффузию слов. Поэтому приветствующие первым делом налетели на языковые структуры, в которых еще дышало мироустройство, футуристы вплотную занялись вокабулярием, отливая на века свои слоганы, высказали недовольство отдельными поэтами и объявили реакционным алфавит. Маяковский нашел революционными только буквы Р, Ж, Ш, Щ – посмотрим, какой рожей обернется к нам эта революция в слоге и как выглядит на самом деле прямая речь, пропагандируемая якобы Эйзенштейном… “Правильно ли я показываю этих людей, понял ли глубоко их существо, их человеческое содержание? – спрашивает себя Иван Пырьев. – …Велика сила единства советского народа. Оно рождалось, развивалось еще в те далекие годы, когда царило неравенство между людьми… если бы не родилась у нас великая Коммунистическая партия… сколь глубоко она выражает самые заветные, самые насущные требования, интересы и чаяния трудового народа… огромную заботу проявляют партия и правительство о том, чтобы советским людям жилось еще лучше…” Слова и в самом деле удалось заменить идиомами, которые следует изучать в материнской утробе, чтобы иметь возможность прочитать все эти книги…

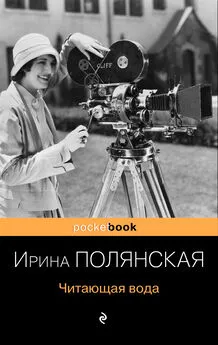

Над моим письменным столом висит приколотая к стене фотография молодого Викентия Петровича, впервые появившаяся в 1926 году в английской газете “Дейли геральд”. Это был год славы кинорежиссера, которую принесла ему первая же картина “Кровавое воскресенье”.

При взгляде на снимок поневоле начинаешь теряться в догадках: кто же поставил эту триумфальную мизансцену – иностранный фоторепортер или сам Викентий Петрович, восходящая звезда молодого, революционного киноискусства, красный режиссер, с вызовом глядящий в глаза читателям реакционной капиталистической “Дейли геральд”… Викентий Петрович сидит в огромном имперском, обитом полосатым шелком кресле с гнутыми ножками и резными подлокотниками, установленном на краю Красной площади в тени раскладного режиссерского зонта. Возможно, выбор натуры осуществлен заезжим иностранцем, может быть, даже тем самым репортером, который снял когда-то Дугласа Фэрбенкса, оседлавшего главную пушку русских (кремлевскую Царь-пушку), а до этого сфотографировавшим в той же позе, верхом на диковинном историческом памятнике, Макса Линдера в шелковом цилиндре и белом сюртуке, с белозубой улыбкой на гуттаперчевом лице мима…

Но Викентий Петрович летом двадцать шестого года сделался слишком знаменит и самоуверен, чтобы западный газетчик мог навязать ему собственное видение. Брусчатка Красной площади напомнит ему площадь перед Зимним, посреди которой он, стоя на вышке с сигнальным платком в руке, словно полководец, руководил массовкой (на освоение сигнализации ушло два дня), а операторы, залегшие на крышах дворца с мобилизованной на кинофабрике съемочной аппаратурой, с разных точек следили за его белым платком, чтобы в свою очередь дать сигнал толпе демонстрантов (в ней промелькнет фигура будущего кинорежиссера Александра Зархи с хоругвью), царской пехоте, казачьей коннице, полковой артиллерии, чтобы еще и еще раз привести в движение темную массу истории, само ее тело, тело истории, состоящее из шрапнели, Невы державного теченья, пороховой гари, казачьих шашек и нагаек, офицерских шарфов и заломленных фуражек под башлыками, сюртуков, студенческих тужурок, икон в окладах, колокольного звона, галок на крестах, рождественских елок, серебряных сосудов с крещенской водой, снега, горячей человеческой крови… В своем фильме он разыграет как по нотам драматические события недавнего прошлого, запустившие спусковой механизм истории, в результате которых тяжелая громада российской империи затрещит по всем швам, как налетевший на ледяную глыбу океанический лайнер англичан, и начнет, рассыпаясь на ходу, медленно погружаться в пучину вечности…

Викентий Петрович подарил мне этот снимок после моего кинодебюта в фильме “Слава Карасев”. На обороте сделал надпись: “Возможно, моя старая фотография наведет Вас на какие-нибудь чрезвычайные мысли. „Дейли геральд”, 1926 год”. Пользуясь его напутствием, я отпускаю свою “чрезвычайную мысль” в свободное плавание по фотографическому полю снимка…

Фото сильно увеличено, у него, как говорят, крупный растр, или, как еще говорят, зернистость. Но крупный растр, зернистость – это как раз то, что является сутью бытия, то, что меня больше всего интересует…

Фотография возникла как искусство личности: ее идентичности, гражданского статуса. По своей природе фото основывается на позе, ее краткости и внутренней кратности застигнутого мгновения, устраивающего перед нами демонстрацию в поддержку своей реальности. На этом фотоснимке, кажется, уместилось если не все, то многое – воздух, камень (стена), дерево (кресло), человеческая плоть, вода, если иметь в виду сопутствующий процесс проявки, есть, конечно, поза, редуцирующая вышеупомянутые элементы… небо присутствует в виде голубей, которых кормят за кадром прохожие мусорной крупой или толченым жмыхом, – недостает только перспективы. Вместо нее – матрица, красный кирпич с отпечатавшимися в углу снимка зубцами, который пытается проломить поза молодого, стремительно набирающего силу хозяина наступившей эпохи, покорителя пространства и времени. Эта стена выписана светотенью на редкость подробно, камень дан буквально, осязаемо, хорошо видна воспитанная кладка, которую еще недавно умел детализировать глаз, но не объектив. Кирпичи сгущаются над вольной позой искусства, как тучи, в них уже впаяна овальная спинка кресла, а слева, по диагонали, на подлокотник, с которого свисает молодая, но уже заслуженная длань Викентия Петровича, напирает кривая, юродивая брусчатка…

Но художник не чует опасности.

Кто вынес на Красную площадь неподъемное кресло и установил его в раскидистой тени голливудского зонта? И где встали люди, готовые после съемки возвратить кресло обратно в реквизиторскую МХАТа, гастролирующего по миру во главе с самим Станиславским, все оттягивающим свое возвращение на родину?.. Может, на этих подсобных рабочих, монтеров сцены, бессловесных реквизиторов и смотрит своими широко расставленными глазами Викентий Петрович, гордясь, что он-то никуда не уехал из Советской России, ибо только здесь, на нашей земле, если верить словам златокудрой Мэри Пикфорд, пораженной лишь обилием бедно одетых людей в картине Пудовкина “Мать”, возможно подлинное, некассовое искусство, тогда как во всей целлулоидно – кадрированной Америке в лохмотья облачена одна она, вечная Золушка, принцесса бедных, обязательно обретающая в конце каждой ленты свое леденцовое счастье…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: