Борис Вараксин - Смыслы и образы. Часть 3

- Название:Смыслы и образы. Часть 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449862129

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Вараксин - Смыслы и образы. Часть 3 краткое содержание

Смыслы и образы. Часть 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Появляются некоторые субъекты весьма экзотического вида, которых ранее не наблюдалось. Например, воинственного вида бородач в чалме, с немалым потрясением взирающий на восставшего из гроба мессию и явно намеревающийся убраться отсюда подобру-поздорову. Скорей всего, представитель Востока. Другой персонаж, ставший свидетелем необычного зрелища, определённо представляет Запад времён прокуратора Иудеи Понтия Пилата. И он тоже понимает: пора валить!

Довольно сурово художник обошёлся с одним из стражников, придавив его мраморной плитой. Видимо, её сбросил воскресший Христос. Подобное обращение со служивым несколько не вяжется с миролюбием Иисуса.

У Христа задумчивое выражение лица. Это и понятно: впереди долгий, трудный путь исправления человечества, воспитания его в духе гуманизма, сочувствия к ближнему и жертвенности вообще.

Пейзаж, на фоне которого разворачиваются события, может рассказать о многом. Скала слева вся какая-то кривобокая. Видимо, таков был путь развития человеческой цивилизации до прихода мессии.

Справа – античные развалины. Ну, это понятно: языческий Рим приказал долго жить. С язычеством покончено, на пороге – новая эра: монотеизм в христианской транскрипции.

По мере продвижения вглубь картины (что с технической точки зрения исполнено безукоризненно) природа успокаивается. В отдалении вообще всё выглядит не так, как при ближайшем рассмотрении. Нюансы сглаживаются, гармония торжествует. Мир прекрасен!

Андреа Мантенья

Андреа Мантенья (1431—1506). «Святое Семейство с маленьким Иоанном Крестителем». Около 1500. Лондонская национальная галерея.

Картина написана темперой, что уже само по себе интересно, ибо к этому времени художники твёрдо освоили живопись маслом. Мантенья же оставался верным архаике.

Маленький Иисус держит в руках лавровую ветвь и державу. Не слишком привычный набор для Святого Младенца. Трактовать его можно так: Иисус хоть и мирный, но повелитель мира.

Дева Мария пребывает в глубокой задумчивости. Похоже, её не слишком радует божественная ипостась сына: слишком ответственна выпавшая ему роль, слишком велики грядущие испытания.

Вызывает вопрос её местонахождение. Не саркофаг ли это? И если да, то он уготован именно Иисусу. То есть будущее сына печально.

Пропорции саркофага достаточно условны. Главное – символика. И если Иисус явно наделён некоей исключительностью, то Мадонна выглядит как обычная глубоко скорбящая женщина.

В картине смешалось сакральное и обыденное. Художник раздвигает рамки чисто церковной живописи, придавая огромное значение именно человечности библейских персонажей. И Иосиф изображён не как смиренный непротивленец божьей воле, а как личность, глубоко трагическая. Вообще, на всех участниках сцены лежит трагический отпечаток и это несколько непривычно. Как правило, Божественное Семейство в изображении художников представало дружным коллективом, дарующим радость всем, кто имеет счастье его лицезреть.

Иисус изображён с намёком на некую монументальность образа. Фигура словно высечена из мрамора. И если мы примем предположение о саркофаге под его ногами, то Святой Младенец начинает выглядеть чуть ли не надгробным памятником самому себе.

Возможно, тем самым художник хотел сказать: «Жизнью смерть поправ», возможно, что-то ещё. В общем, картина оставляет множество вопросов, что делает её бесконечно интересной.

Франчабиджо и Россо Фьорентино

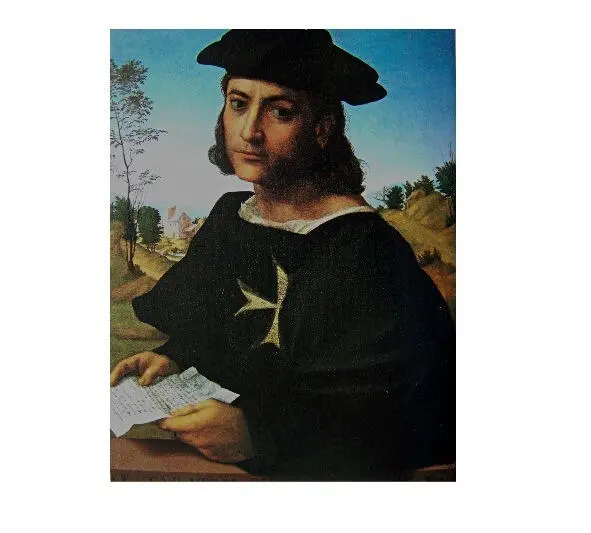

Франчабиджо (1482—1525). «Рыцарь Родосского ордена». 1514г. Лондонская национальная галерея.

Россо Фьорентино (1495—1540). «Портрет рыцаря». 1520—1522 гг.

Старинные портреты всегда интересны. Ведь они – сама история. И эти два – лучший тому пример.

Рыцарь Родосского ордена… Типичный ренессансный портрет идеализированного героя. Одухотворённый облик, в руке – письмо (к прекрасной даме?). Перед нами натура утончённая, восприимчивая, сопереживающая. Собственно, иоанниты и должны быть таковыми. В их функции изначально входила забота о пилигримах, бредущих в Святую Землю: охрана, курс лечения по прибытии (если потребуется), достойное погребение. А чудесная природа на заднем плане лишь подчёркивает душевные достоинства модели. В такой красоте нет места чему-то низменному. В общем, полная гармония человека и природы. И это именно то, к чему, по мысли ренессансных гуманистов, и нужно стремиться.

Однако, проходит менее 10 лет и появляется совсем другой по стилю портрет кисти Россо Фьорентино. Тоже флорентийца, как и Франчабиджо. Правда, Россо чуточку моложе – на 13 лет. Тем не менее, порой и небольшая разница в возрасте оказывается весьма значимой для искусства Высокого Возрождения.

Россо Фьорентино – один из основоположников нового стиля в живописи – маньеризма с его контрастными красками, искажением форм, отказом от классических канонов. Видимо, художникам захотелось чего-нибудь новенького, не бывшего доселе в употреблении. И вызов гармонии и совершенству был брошен.

Данный портрет Россо Фьорентино – это серьёзный шаг в направлении нового стиля. Фон теперь не живописно прекрасный, а просто тёмный. На таком гораздо эффектней смотрится портретируемый: наше внимание не рассеивается на малозначащие детали, а концентрируется на том, на чём и нужно – лице рыцаря. Впрочем, рыцарь ли это? На сей счёт есть некоторые сомнения. Да, при внимательном изучении можно заметить нечто, похожее на мальтийский крест. Но у родосских рыцарей одеяние было таким, как на картине у Франчабиджо. Крест же на картине Россо мог появиться и позднее. И уж очень он смахивает на орден Святого Духа с картины Филиппа де Шампеня «Кардинал Ришелье» (1637), а то и вовсе похож на награду времён российского императора Павла I. Так что портретируемый мог быть не только рыцарем, но и вообще кем угодно: купцом (несмотря на оружие у него под рукой: времена были суровые), военачальником, крупным администратором. Портрет был написан в начале 20-х годов XVI века, в тот роковой для родосских рыцарей момент, когда османы согнали-таки их с обжитого места – острова Родос. И лишь в 1530 году иоанниты угнездились на Мальте. Так что в указанный период им было не до портретов. Особенно таких: с демонстрацией надменности, спокойствия, уверенности в себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Интервал:

Закладка: