Ирина Емельянова - Дитя зимы. И другие рассказы

- Название:Дитя зимы. И другие рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-89826-567-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Емельянова - Дитя зимы. И другие рассказы краткое содержание

Это не портретная галерея, а «сцены частной жизни», складывающиеся в характерную и живую картину ушедшей эпохи. Своего рода «роман воспитания».

В книгу входят и дневниковые записи автора, размышления по поводу прочитанных книг («Всякая всячина»), а также путевые заметки-впечатления от путешествий по местам, связанным с Б.Л. Пастернаком – Берлин, Марбург, Киев.

Дитя зимы. И другие рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

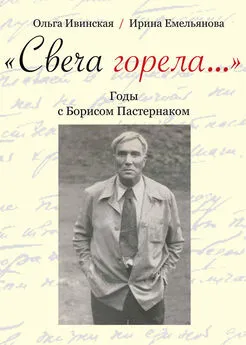

Надежда Ивинская (Симонович), вдова Владимира Ивинского. Выпускница Варшавской консерватории. Тамбов, 1913

И вот мы уезжаем. С чемоданами, сумками, котлетами, белыми батонами и котом. Накануне я, уязвленная своим социальным ничтожеством, опустила своей подруге Зое в почтовый ящик записку (телефона у нас не было): «Мы уезжаем в С…и». Пусть думает, что в Сочи, а не в какие-то Сухиничи! Ехали всю ночь на настоящем паровозе, пыхтящем, дымящем, с огромными буквами «И.С.» (Иосиф Сталин) впереди. В открытое окно доносился упоительный запах паровозной гари, даже искорки от топки залетали, и мы были счастливы. «Так бы ехать и ехать», – напишет Митя в своих записках. Часов в шесть утра поезд остановился на станции Сухиничи-главные. Если таковы были «главные», каковы же были «узловые»?? Одноэтажное кирпичное строение, дощатая платформа, пыльные бегонии вокруг бюста Ленина. А по платформе бежала с седой косичкой хвостиком вверх глухая тетя Надя, вдова Владимира Ивинского, маминого дяди, брата пропавшего в гражданскую войну Всеволода. Владимира судьба была не легче: лесовод, преподаваший в Архангельске, в 37 году арестован как вредитель и, конечно, расстрелян. Запуганные женщины (с Надей ее мать и сестра) бегут из Архангельска, ищут уголок, куда бы приткнуться, скрыться, и главное – поближе к Москве, чтобы хлопотать за Володю. В «райцентре» Калужской области (Сухиничах) требуются учителя в среднюю школу, их берут, дают «халупу», как они называли свой домишко. Но берут в учителя только тетю Милу, Надю же, жену «врага народа», из жалости директор оформляет секретарем (идеальный почерк! И грамотность!), одновременно – помощником библиотекаря.

«Скорее, скорее! – кричит тетя Надя. – “Фаэтон” не будет долго ждать». Мы сваливаем чемоданы и сумки на телегу, садимся сами, кучер (он же школьный сторож. Сердобольный директор распорядился выслать за «москвичами» школьный транспорт) взмахивает кнутом, немолодая кобыла трогается… Едем по центральной, пыльной, с выбоинами, улице – Ленина, конечно, бывшая Соборная. Главное скульптурное сооружение – огромный бетонный чан, хранится вода на случай пожара. А домишки и вправду такие, что загорятся в любую минуту: деревянные, но по-городскому лепятся друг к другу, сзади огородики, перед серыми унылыми «фасадами» палисаднички с подсолнухами. Останавливаемся перед своей «резиденцией» – совсем врос в землю, покрыт прохудившимся толем. «Да, крыши маловато!» – говорит не теряющий юмора дед и сразу же лезет на крышу – «латать». А где же брянские леса? Где омуты с русалками?

Тетя Надя оправдывается: «Выгорели… Да и бомбили много, здесь же фронт проходил…»

(По прихоти судьбы через много лет на Потаповском происходит трагикомическая встреча. Уже совершенно глухая тетя Надя приезжает к нам погостить. Собираемся вечером за столом, приходит и часто бывавший у нас в тот год корреспондент немецкой газеты «Ди Вельт» Гейнц Шеве, человек уже немолодой, повоевавший на восточном фронте, ставший страстным пацифистом. Услышав, что это – тетя из Сухиничей, он бледнеет. Оказывается, их часть стояла в 42 году в Сухиничах, и он их бомбил. «Война… Мне было 20 лет… Гитлер… Я не хотел. Сказали – важный железнодорожный узел». Но тетя Надя не имеет претензий: «У нас стоял немецкий офицер. Он приносил маме шоколад. А когда пришли “наши”, они почему-то выбили окно, хотя дверь была открыта и можно было просто войти. Маму выставили в сени, она скоро умерла». За столом она сто раз переспрашивает одно и то же, отвечает невпопад, раздражает, и Митя, считая это остроумным, кричит Гейнцу (да уже и выпил): «Что же ты, Гейнц, так плохо бомбил!» Мы покатываемся со смеху, но Гейнц встает и бросает вилку: «Так не шутить! Так не шутить!»)

Как мы ухитрились разместиться в одной комнатке, ума не приложу. Дед, правда, поселился в сенях, где и устроил свою сапожную мастерскую. В комнатушке стоял книжный шкаф, комод, керосинка, а над столом висел вырванный из «Огонька» портрет Шопена работы Делакруа. Приходившая почти каждое утро веселая почтальонша спрашивала: «А что это у вас за тетенька висит? Ваша родственница?» Писем, как ни странно, тетушки получали очень много. Бывшие институтки (они окончили институт в Варшаве) не теряли между собой связи. Загнанные в такие же комнатушки в российских городишках, тайно подрабатывая на жизнь частными уроками французского и немецкого, они регулярно поздравляли друг друга с «октябрьскими», «первомаем», «женским днем», желали успеха в труде и личной жизни… «Тебе открытка от Тани Кайзер! От Софы Немировской давно ничего нет! Наконец-то Ляля Семашко написала!» Даже имена были какие-то «бывшие». «Какие они Софы, Ляли! – думала я (всем была недовольна). – Им по сто лет!» Но скоро я нашла себе занятие, и это лето останется в моей памяти как счастливое. Я стала страстным глотателем книг, «книгочеем», «шпагоглотателем», как говорила тетя Надя, почти ежедневно принося мне новые романы из школьной библиотеки: «Уже проглотила?» Таким же книгочеем была и сама Надя. Урвав минутку между керосинкой, мытьем пола, ведрами из колонки, она устраивалась в палисаднике и сейчас же утыкалась в книгу, только седая косичка торчала. Вкусы наши совпадали: романы Гюго, Теккерея, Бальзака, почти полного Диккенса, конечно, Элизу Ожешко (варшавская незабываемая молодость) приносила мне тетя в мой уголок. Я нашла себе приют под шиповником на огородике, там стояла старая плетеная лежанка. Читала запоем, с утра до самого вечера, до «возвращения стад»: по улице Ленина брели с выпаса коровы и козы, мычали, блеяли, да и не видно уже было букв, темно в глазах, и надо было идти за козьим молоком, которым считала нужным меня поить бабушка. «А ты посмотри на зеленую траву! – советовала мне тетя Надя, – зрение вернется!» Нашим любимым романом был «Домби и сын». За это лето я стала добрее – Диккенс научил меня доброте. Поль Домби, почему он умер? Я плакала. Пусть и у меня будет маленький братик, я буду его любить, защищать от бабушки, я буду как Флоренс! Пусть он родится!

Дед все же смастерил нам удилища, по вечерам мы копали червей, утром шли на «омуты», где даже удавалось наловить ершей. Обнаружилась и баня, где парились по субботам, а дед сидел с приятелями неподалеку на лавочке, поджидая подвоза пива. Его полагалось завозить раз в неделю из Калуги, так что бочку в субботу высматривали с утра. Выспрашивали у станционного буфетчика, у банщика – завезут или не завезут? И вот об этом райском уголке в конце своей бурной жизни Митя писал: «Вряд ли в Крыму или на Кавказе было интереснее провести лето, чем в континентальных Сухиничах! Увы, леса не оказалось, но была рыбалка, кино, стадион, тюрьма, горсад, кладбище. Было солнце, свобода, милые товарищи – Валька и Миша Марьины…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: