Антон Беляков - Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению

- Название:Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449027115

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Беляков - Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению краткое содержание

Ключи к русской истории. Доказательства по рассуждению - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Великий же князь отправился, захватив с собою мужей знатных, московских купцов ― сурожан десять человек, как свидетелей: что бы Бог ни устроил, а они расскажут в дальних странах, как купцы знатные, и были: первый ― Василий Капица, второй ― Сидор Алферьев, третий ― Константин Петунов, четвертый ― Кузьма Ковря, пятый ― Семен Антонов, шестой ― Михаил Саларев, седьмой ― Тимофей Весяков, восьмой ― Дмитрий Черный, девятый ― Дементю Саларев и десятый ― Иван Шиха» 13 13 Сказание о Мамаевом побоище.

.

И пусть вас не смущает, что купцы-сурожане должны бы быть генуэзцами. В 1365 г. город был действительно захвачен генуэзцами, а до этого там хозяйничали венецианцы ― тогда еще рассчитывающие вернуть себе свои дома. И мы знаем, что у се-мейства Марко Поло в Суроже (сегодня Судак) тоже был дом. А из вышеперечисленных фамилий нам хорошо известно семейство Солари, строителей Московского Кремля.

Итак, завоевав огромные территории и даже устроив в орде «Великую замятню» 14 14 20-летний период борьбы за власть в Золотой Орде русские летописи назвают «Великая замятня».

, генуэзцы и их союзники из рассорившейся орды стали контролировать водные пути по Днепру и Волге между северными и южными морями, и с востока на запад от верховьев Амударьи до верховьев Дуная, монополизировав трансконтинентальную торговлю. И не было им уже равных. Даже на моря стали покушаться. Император византийский Иоан Кантакузин (1347—1354) возмущался генуэзской жадностью:

«…задумали они немало, они желали властвовать на море [Чёрном] и не допускать ромеев плавать на кораблях, как будто море принадлежало только им» 15 15 Скржинская Е. Ч . Генуэзцы в Константинополе в XIV веке. – ВВ, I, 1947. С. 228.

.

Напомню, что в это же время генуэзские воротилы умудрились контролировать и папский престол, перенеся его из Рима к себе поближе, в Авиньон, т.е. с Литвой, поспешившей на помощь Мамаю, выстраивали отношения и крестили литовского князя Ягайло и жену ему подыскали они же. И Речь Посполитую от моря до моря тоже под генуэзским надзором начали создавать. Михаил Тверской и Олег Рязанский были пристегнуты в эту связку династическими браками. Это очень важно знать, чтобы понимать, кто против кого и почему.

А венецианцы, успешно организовав в свое время Батыево нашествие 16 16 Подробнее: Денисов Ю. Н. Кто заказал татаро-монгольское нашествие: Флинта, 2006

, к концу XIV в. сильно подрастеряли свои позиции. Это я уточняю для тех, кто не в курсе, что из жестокой схватки итальянских городов-республик выжили и окрепли только два ― Венеция и Генуя. Именно они не просто влияли, а буквально заправляли даже папским престолом. Наконец, у каждой олигархической верхушки оказалось по своему карманному папе, в Риме и Авиньоне, с соответствующим набором политических решений. Это было очень забавное время антипап, сильно дискедитировавшее Престол Святого Петра. Естественно, такое положение дел довело католическую паству до протеста… Но не будем отвлекаться от генуэзско-венецианской войны в Восточной Европе.

И вот был найден альтернативный маршрут, разрушающий генуэзскую монополию. Мы вполне можем его начертить, изучив список русских князей, прибывших на поле брани:

«И пришли к нему князья Белозерские, готовы они к бою, и прекрасно снаряжено войско, князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский и андомские князья; пришли и ярославские князья со своими полками: князь Андрей Ярославский, князь Роман Прозоровский, князь Лев Курбский, князь Дмитрий Ростовский и прочие многие князья».

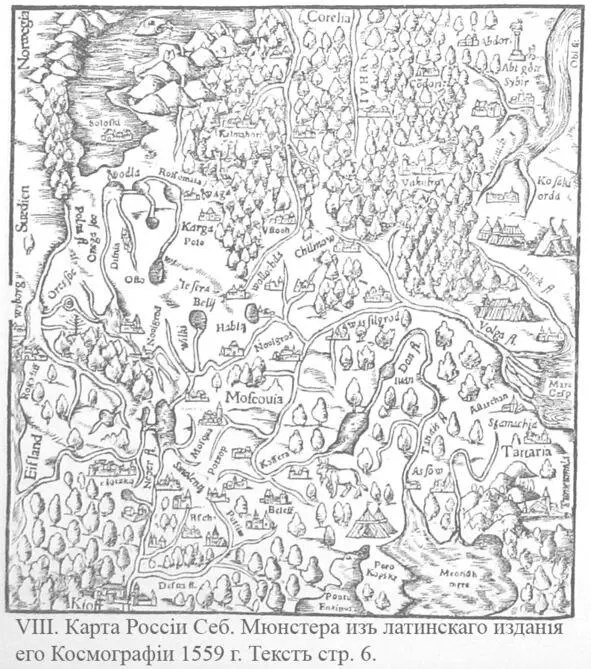

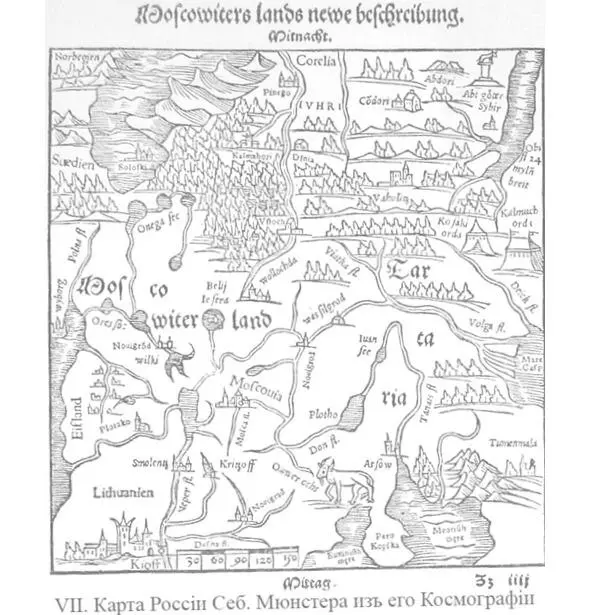

Это северная часть маршрута. Давайте теперь попробуем на старых картах поискать южную часть водного пути по Дону, Оке, до Москвы… за который могли сойтись такие силы. Я поискал. Нашел! Взгляните на карту.

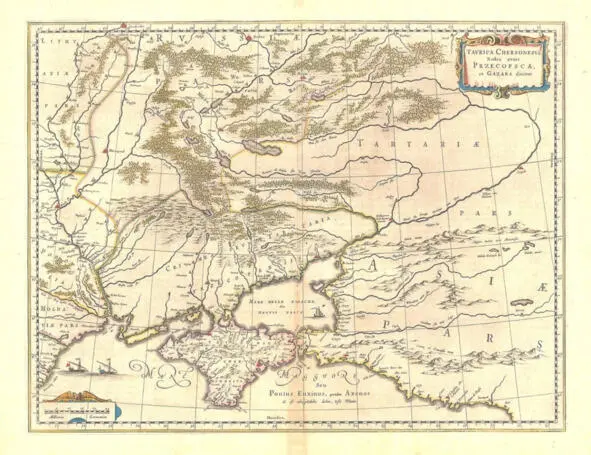

Нашли? А на следующей карте обозначен и второй путь, через Иван-озеро (сегодня Шатское водохранилище).

А тут ассортимент еще богаче.

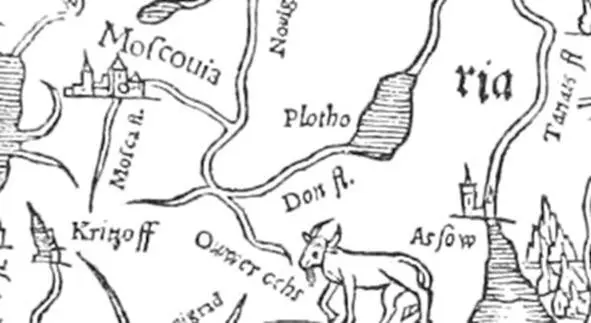

Мы видим, что экономическая причина противостояния сил в наличии, а значит, попробуем поискать на других картах, где именно мог существовать волок. Обратите внимание, что место соединения водных артерий в виде разлива обозначено словом «Plotho» ― плоты.

А вот фрагмент карты конца XVIII в. в районе Богородицка. В правом нижнем углу мы видим д. Плоты, она же присутствует и на современных картах.

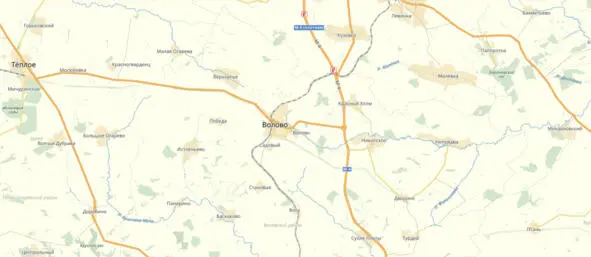

Рядом Турдей. Это слово означает порог или шлюз. На современной карте рядом есть и Белый колодезь, и еще один Турдей. А вот и другие подсказки ― Баскаково (баскаки это сборщики налога), Становое, и возле д. Истленьево лесок Дуброва. Ялта тоже крымско-татарское слово «ялыда», означающее ― «на берегу».

Очень привлекательным выглядит даже современное название хутора Победа, которое, скорее всего, имеет отношение к памяти ВОВ, чем к Куликовской битве.

Мы видим, что данная территория отразила в своей топонимике активную хозяйственно-экономическую деятельность ордынской эпохи, и здесь действительно было за что побороться. Взгляните на расстояние между Упой (п. Верхоупье), которая относится к бассейну Оки и Непрядвы, относящейся к бассейну Дона. Если эти истоки подпереть шлюзами, то вода начнет заполнять близлежащие овраги и вполне может соединить оба водоема. Ничего подобного нет в районе «официального Поля битвы», до которого «по прямой», около 50 км.

В местах древних волоков мне приходилось часто встречать немного искаженные названия типа Волково, но вот в истоке Непрядвы мы видим Волово, где раньше существовало Волово озеро ― вполне возможно, что место когда-то и называлось Волоково.

И мамаево войско, и силы Дмитрия Ивановича, по крайней мере тыловое обеспечение, прибыло по реке. Воины и лошади должны были быть отдохнувшими и сытыми, а не тащиться по лесам и полям в полном вооружении 17 17 У лошади тоже есть свой боевой «моторесурс», и она не может до битвы ходить под седлом и нагружаться, тем более тащить на себе воина 200 верст. Это запрещено всеми строевыми уставами. А кочевники придумали выход из положения: использовали две лошади ― рабочую и боевую.

. Как это решалось, вы можете представить, взглянув на фото ниже.

Интервал:

Закладка: