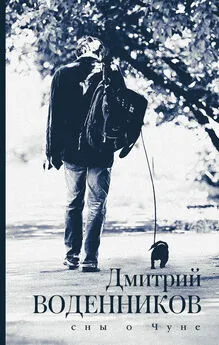

Дмитрий Воденников - Воденников в прозе. Лучшие эссе

- Название:Воденников в прозе. Лучшие эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-105450-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Воденников - Воденников в прозе. Лучшие эссе краткое содержание

, «Черновик», «Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться», «Обещание» и др.). Эссе были опубликованы в разное время на сайтах «Газета.ru», millionaire.ru, carnegie.ru, в журналах «Сноб»,

, «Русская жизнь». Так же, как и стихи, проза Воденникова удивляет редким сочетанием иронии, лиризма и пронзительной энергии.

Воденников в прозе. Лучшие эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Его внутренности состоят из непропорционально высоких полостей (их трудно назвать музейными залами), стиснутых чуть ли не обрушивающимися на зрителя стенами тускло-металлического цвета. Стены кажутся голыми, несмотря на развешанные картины. Массивные двери из одной сдавленной полости в другую плохо открываются.

Настолько плохо, что в тебя закрадывается страх, что туда нельзя. Что ты замурован. Что сейчас прибежит охрана и скажет: «Куда прешь?»

Потом до тебя доходит. Больше всего эти пространства похожи на тюремные камеры или на коридоры, ведущие к газовой печи.

А между тем картины в первых залах совсем не соответствуют этому ощущению предсмертной напряженности. Пейзажики, жанровые сценки. Все добросовестно, но скучно. Какие-то игры в мертвые слепые слепки. В ледышки, которыми Кай в «Снежной королеве» выкладывал слово «вечность». Выкладывал-выкладывал, да так и не выложил.

А потом все изменилось.

Феликс Нуссбаум уехал из Германии в Италию как раз накануне прихода к власти Гитлера и на родину уже больше не возвращался. После короткого путешествия по Европе он остановился в Бельгии. Крушение жизни уже началось, но оно еще не было связано с непосредственной угрозой и поэтому еще не вполне осознано. Но Катастрофа уже свершилась: немцы ворвались в Бельгию, и бежать больше было некуда. На Нуссбаума была объявлена охота.

И тут появляются другие картины. Художник больше не думает о произведенном впечатлении, не рядится в маски.

Он прямо говорит о том, чего боится. А именно – унижения и смерти.

…В совершенно пустой комнате на стуле спиной к зрителю сидит человек, в отчаянии обхвативший голову руками. Рядом со стулом стоит собранный портфель. Человек готов к уходу. Очевидно, что в этой комнате со стенами, пустыми, как слепые глазницы, оставаться нельзя. Но на таком же пустом столе стоит старый глобус – и видно, что он уже хорошо изучен, осмотрен со всех сторон. Бежать некуда.

(«Ку-ку, – как бы говорит картина. – Приехали! Следующая станция – конец».)

…Высокий и худой почти до прозрачности, бедно одетый еврейский юноша стоит на обочине пустой улицы, озаренной странным тревожным светом, падающим сзади и сверху. Это не закат – это зарево гигантских печей крематория. Это тоже конец. И никакой символики.

После оккупации немцами Бельгии и Франции Феликс Нуссбаум оказался в лагере для перемещенных лиц, из которого ему вскоре удалось бежать. Впечатления от лагеря нашли свое отражение в нескольких картинах. Все оттенки отвращения, горя, отчаяния и апатии представлены в выражении лиц и в позах узников лагеря на картине 1942 года.

Им нет друг до друга никакого дела. Каждый застыл в своей муке безнадежности, и есть впечатление, что никто никого не видит. Ощущение распада и краха подчеркнуто смятым и выпотрошенным, охваченным колючей проволокой глобусом (опять этот глобус!). Без обозначения материков, одиноко торчащим на пустом столе.

Музей Нуссбаума – это история пробуждения человека к жизни на грани гибели, это обретение личностной и национальной самоидентификации в тот самый момент, когда уже все потеряно.

Удивительно, но убили Нуссбаума поздно. В 1944-м. Когда уже шло наступление советских войск. Но машину смерти в концлагерях было не остановить. Меня поразило именно то, что, когда уже все вокруг рушится, тем не менее выполняется людоедское задание. Дело не в том, что оно людоедское, а в том, что оно бессмысленное.

Когда горит твой дом, ты все равно продолжаешь бить свою собаку. Какой-то абсурд зла.

В комментариях к посту, в котором я рассказал об этом музее и выложил фотографии, как я уже говорил, возник совершенно дикий спор, инспирированный упомянутой мной и симпатичной мне знакомой, о том, что среди евреев не было гениев.

Это было похоже на ситуацию, описанную выше.

«Национальные особенности характера придают мрачность и вымученность любому произведению. Ремесло (мастерство) на уровне, но искры божьей нет, качественно, но – мертво», – сказала она.

«Скорбное это все, надрыв не в ту сторону, не в привычную другим нациям».

«Именно гениальности не хватает в иудейском искусстве. Прочее все есть: труд вековой, деньги, протекция. Все, кроме гения».

«Интерьеры безобразны, – продолжала она (то есть те интерьеры, которые как раз должны были символизировать тупики и подполье, замечу я в скобках), – но это проблема не еврейская отнюдь, а межнациональная и трансконтинентальная: современное искусство – это вообще мутная и бесталанная часто эклектика».

«А выиграть конкурс на что угодно в мире, управляемом Ротшильдами, вообще не сложно ни разу. Славянину сложно, ирландцу сложно, еврею – как к себе домой».

«А Сикстинскую капеллу им не построить!» – сказала она на прощание.

Фамилии Шагала, Ротко, Сутина, Левитана, Модильяни, Фалька и Альтмана не возымели никакого действия. Да и не могли. Потому что дело не в этом. А дело в следующем.

Ты рассказываешь о том, что человека затравили, как крысу, а к тебе приходят и рассказывают о том, что эта крыса не была гениальной.

Наш мозг – странное сооружение. Слишком много извилин, в которых достаточно места, где может поместиться темнота.

Бродский (тоже, кстати, еврей, уж извините), который таки воздвиг свою Сикстинскую капеллу в поэзии, написал однажды следующее:

Свобода —

это когда забываешь отчество у тирана,

а слюна во рту слаще халвы Шираза

и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,

ничего не каплет из голубого глаза.

Наш перекрученный мозг очень сложно устроен. И мы не знаем, где однажды утром проснемся, в каком внутреннем воображаемом концлагере. И с какой стороны колючей проволоки.

Но что-то мне подсказывает, что некоторые керамисты уже определились. С местом.

Время собирать розы

Широко известно воспоминание Ахматовой о ее гипотетическом романе с Модильяни в 10-х годах XX века, когда она приехала в Париж. Однажды, не точно договорившись, они разминулись на несколько минут и художника она не застала.

У молодой Ахматовой в руках была охапка красных роз. Окно над воротами мастерской было открыто, и она от нечего делать стала бросать туда цветы. На следующий день они встретились, Модильяни спросил, как она смогла пробраться в его квартиру, когда ключ был у него. Ахматова объяснила, как было дело.

«Не может быть, – ответил художник, – они так красиво лежали!»

В 14 году началась Первая мировая война, а в 17-м случилось то, что случилось. И больше Ахматова ни в какой Париж не ездила и никаких роз там не разбрасывала. Ей выпала другая жизнь, другие радости, другие страхи и совсем не цветочные муки. Умри она в десятых годах, никому бы и в голову не пришло, что строчку про левую перчатку на правую руку написал автор «Реквиема» и «Северных элегий». Но они – слава богу – написаны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: