Василий Горобейко - Номады Великой Степи

- Название:Номады Великой Степи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447439910

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Горобейко - Номады Великой Степи краткое содержание

Номады Великой Степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь поясню. На популяцию дикого тарпана действует естественный отбор, который приводит к тому, что выживают особи, лучшей адаптированные к условиям среды. Если условия стабильны, то и изменения идут крайне медленно, практически не заметно. Если же условия резко меняются, как было, например, на рубеже плейстоцена и голоцена, то изменения могут быть настолько быстрыми и существенными, что палеонтологи вполне обосновано выделяют популяции, пережившие климатическую катастрофу, в самостоятельные виды. Однако в самом голоцене климатические изменения были не слишком существенны. Чаще всего, что бы их компенсировать животным было достаточно лишь незначительного смещения ареала. А раз не менялась среда, то и тарпан за прошедшие 10—12 тысяч лет практически не изменился. Другое дело с популяциями, ставшими объектами повышенного хозяйственного внимания со стороны человека. Даже на ранних стадиях одомашнивания человек, своим вмешательством способен серьезно подправить вектор эволюции, создавая более «льготные» условия для особей, несущих полезные с его точки зрения признаки, и выбраковывая тех, кто эти признаки не унаследовал. И это его вмешательство довольно быстро начинает отражаться на морфологии животных, следовательно, костные останки даже полувольного тарпана будут несколько отличаться от косных останков его дикого сородича. Конечно, чтобы влияние такого примитивного искусственного отбора, идущего в разрез с естественным эволюционным процессом, стало заметно на морфологическом уровне, должен был смениться не один десяток поколений полувольных животных.

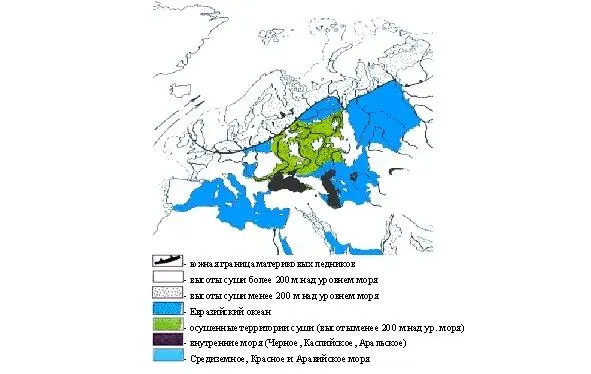

Выведение новых домашних пород уже одомашненного животного, конечно же идет гораздо быстрее. Но прежде чем получить возможность скрещивать лошадей по своему усмотрению человек должен был настолько приручить лошадь, чтобы суметь сломать ее природные инстинкты, перевести ее от естественного табунного содержания к содержанию в условиях малой группы, полностью подконтрольной человеку. Напомню, что с момента начала одомашнивания северного оленя прошло более 2 тысяч лет, причем за дело брались современники царя Давида, знакомые с железом и животноводством, а не охотники-собиратели, едва пережившие «всемирный потоп» конца плейстоцена (рис. 1). Но воз, как говорится, и ныне там – домашний северный олень ни чем морфологически не отличается от дикого.

Рисунок 1. Запад Евразии в 10 тысячелетии до н.э. в 10 тысячелетии до н.э.

Так, что искать первых коневодов нужно как минимум среди неолитических степных охотников. И здесь нам не обойтись без данных археологии.

В поисках первых коневодов

Для начала давайте попробуем понять, чем, с точки зрения археологии, отличается простой охотник на тарпана от примитивного животновода этого же тарпана разводящего? Наверное, тем, что он не только употреблял в пищу и для других нужд убитое животное, но и каким-либо образом использовал живого тарпана для своих нужд. Лучший показатель – это, конечно же, костные останки лошадей, существенно отличающиеся от костных останков дикого тарпана, обитавшего на этой же территории и примерно в то же время, последнее позволит исключить влияние межпопуляционной изменчивости. К сожалению обзорных сравнительных работ по данной теме на сегодня нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время, так как на всем постсоветском пространстве нет ни одного палеонтолога, специализирующегося на вопросах доместикации лошади. Так что придется нам довольствоваться данными, имеющимися в распоряжении археологов.

В археологических находках на наличие одомашненных лошадей может указывать найденный на древней стоянке или в могильнике элемент упряжи; специальный инструмент, связанный с использованием или лечением лошади; специфическая посуда; постройки…. Ну, или изображение животного в ситуации, связанной с его хозяйственным использованием. Значит, мы ищем археологические культуры, в которых найдены материальные подтверждения прижизненной эксплуатации полезных качеств тарпана.

Одна такая культура точно есть. В марте 2009 года в новостной ленте появилось сообщение, что « сотрудникам университета Эксетера, под руководством доктора Аутрема, удалось отследить признаки доместикации [лошади] в энеолитической ботайской культуре, представители которой обитали на территории современного Северного Казахстана ». Аутрем установил сходство между строением скелета ботайских лошадей с животными, одомашненными в бронзовый век в Европе, в то же время ботайские лошади сильно отличались от своих диких собратьев того же региона. Найдены свидетельства использования ботайцами лошадей для верховой езды. Но самый веский аргумент – на керамике ботайской культуры обнаружены следы специфических молочных и мясных жирных кислот, что свидетельствует о том, что в них хранили кумыс и конину. Значит, уже в 5700—5100 лет назад в степях Северного Казахстана существовало развитая коневодческая культура.

Но были ли они первыми коневодами? Если да, то на начальной стадии культуры мы должны видеть типичных охотников, специализирующихся на добыче тарпана, которые постепенно стали полноценными коневодами. Давайте присмотримся к ним получше.

Поселения ботайской культуры располагались вблизи водоемов, жилища полуземляночного типа с глинобитной архитектурой выстраивались в улицы длиной до 240 м [Захаров С. В.]. Жили они оседло, так что животноводство ботайцев, скорей всего, носило отгонный или выпасной характер, а следовательно лошади были достаточно прирученными, что бы их пасти. Согласно радиоуглеродному датированию, с момента формирования этой археологической культуры, до появления на их посуде следов кумыса прошло никак не больше двухсот лет – крайне малый срок для приручения тарпана и превращения его в домашнюю верховую и дойную лошадь. Да и другие данные говорят, что в их распоряжении была уже полностью прирученная лошадь, которая в результате искусственного отбора приобрела заметные морфологические отличия от своего дикого предка.

Так что сами ботайцы тарпана не приручали. Это сделал кто-то из их предков. Но кто?

Ботайская археологическая культура синтетическая по своему происхождению. Археологи указывают на ее культурную и хозяйственную преемственность как от местных – приуральских: суртандинской и агидельской культур, так и от соседствующих с ними с запада хвалынской и волосовской культур. Давайте познакомимся с ними поближе.

Хотя для ботайских поселений « единственными памятниками со схожей планировкой жилищ являются волосовско-гаринские энеолитические поселения » [Захаров С. В.], но « основу экономики волосовцев составляло высокоэффективное присваивающее хозяйство – охота, рыболовство и собирательство » [Уткин А. В., Костылёва Е. Л.]. В этой культуре даже костей тарпана не обнаружено, так что это не те предки от которых ботайцы получили лошадь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: