Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи

- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Согласие»bc6aabfd-e27b-11e4-bc3c-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906709-20-2, 978-5-906709-10-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи краткое содержание

В десятом томе собрания сочинений Вацлава Михальского публикуются: кавказская повесть «Адам – первый человек», которую писатель посвятил памяти своего деда Адама Сигизмундовича Михальского; первая книга рассказов (1956–1961), увидевшая свет в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве; отдельные рассказы и статьи, написанные автором в разное время, которые он счел важным собрать воедино в данном издании. Том снабжен примечаниями и алфавитным указателем всех произведений, составивших настоящее собрание сочинений.

Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Или, говоря о посещении семьей Мерзловских церкви Покрова на Нерли в 1913 году, Михальский мимоходом замечает: «На другом берегу, который был чуть выше, паслись хорошо ухоженные пятнистые коровы». А Анна Карповна, обращаясь к дочери-первокласснице, восклицает: «Боже мой! Как же они могли изваять такую красоту семьсот пятьдесят лет тому назад! <���…> Смотри, Маруся, смотри и запоминай это наше русское чудо! И никогда не верь тем, кто скажет, что мы, русские, темный и грубый народ!» («Весна в Карфагене»).

Во второй книге эпопеи «Весна в Карфагене», в романе «Одинокому везде пустыня», в сноске о А. А. Брусилове Михальский сообщает, что во время знаменитого прорыва русскими войсками австро-венгерской обороны (шириной около 600 км и глубиной около 150 км) потери нашей армии были в три раза меньше, чем у противника, и делает следующий вывод: «соотношение потерь для наступательной операции беспрецедентное».

В других частях эпопеи немало информации подобной направленности. Например: «Петля Нестерова – впервые исполнена 27 августа 1913 года основоположником высшего пилотажа русским военным летчиком, штабс-капитаном Петром Нестеровым. Нестеров погиб 26 августа 1914 года, первым в мировой практике воздушных боев применив таран» («Храм согласия»).

Вацлав Вацлавович, откуда у советского человека, рожденного в 1938 году, это желание восстановить историческую справедливость? И как Вам, при очевидной, подлинной «национальной гордости великоросса», удалось не впасть в другую крайность – идеализацию царской России, удалось остаться объективным?

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Ни царская Россия, ни советская, ни антисоветская власть не являлись и не являются идеальной моделью государственного устройства. Во всем мире вообще нет, не было и не будет такого государства. Так что, чего тут идеализировать? Но хорошее, важное, блистательное есть сегодня, было в прошлом и будет в будущем. Я верю, что благоразумие обуздает безумства.

ЮРИЙ ПАВЛОВ. Александра Мерзловская в романе «Одинокому везде пустыня» рассказывает своему мужу о детских страхах: «…я лежу и потихонечку плачу, горько плачу, что все будет, а меня не будет, и как это так, меня не будет?! Почему?! <���…> Луна будет, звезды будут, кочегарка будет, даже топчанчик, на котором я лежу, может быть, будет, а я нет? Я… я… я… не буду, а по улицам также будут ходить трамваи и также громко звенеть… нет, я не могла с этим согласиться! А потом, как и ты, свыклась».

Подобные чувства испытывал и я, и наверняка Вы и миллионы, если не миллиарды, людей.

Вацлав Вацлавович, когда этот страх небытия исчез у Вас и что пришло ему на мену?

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. У живого человека не может исчезнуть страх небытия. Он может притупиться и, как правило, притупляется. Но это другое дело.

ЮРИЙ ПАВЛОВ. Слово «Бог» употребляется в эпопее «Весна в Карфагене» 394 раза. Гораздо чаще, чем в предыдущих произведениях Михальского, и понятно почему. Однако и ранние рассказы, повести, где слово «Бог» отсутствует или предельно редко встречается, религиозны, православны по своему смыслу: по системе утверждаемых героями ценностей, по позиции автора. Эта органичная, «растворенная» внутри всех произведений православность (не имеющая ничего общего с ныне модной внешне-показной «православностью») отличает Вацлава Михальского от подавляющего большинства писателей-современников и роднит его с такими авторами, как Юрий Казаков, Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Вампилов, Виктор Лихоносов, Леонид Бородин…

Откуда этот заряд человеколюбия, христианского гуманизма у юноши, воспитанного в советском обществе, юноши, написавшего свои первые рассказы в десятом классе? И как удалось позже, в 60–70-е годы, не сломаться, остаться верным себе, верным главной традиции русской классики?

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Никогда не задавался этими вопросами. Я просто жил себе и жил, наверное, мне повезло.

ЮРИЙ ПАВЛОВ. Мария Мерзловская – наиболее созвучный Вацлаву Михальскому герой эпопеи в романе «Одинокому везде пустыня» – размышляет: «Но ведь не все утекает в бездну, что-то остается в душе и в памяти? Хотя зря, что ли, писал Державин: “А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы”. Значит, остается только чрез звуки лиры – поэтов, писателей, музыкантов и трубы – имеется в виду боевая труба, призывающая на битву, то есть через военных, а вся остальная жизнь, та, что посередине этих двух стенок в чаще бытия, просто намешана, как фарш, и просто перерабатывается из одного состояния в другое, без славы и без памяти… Обидно! Но близко к правде, очень близко… хотя…»

Можно предположить, что в этом высказывании выражена часть ответа на главный вопрос, которым задается Вацлав Михальский на протяжении всего своего творчества: куда утекает время? Суждения героини дают неполный ответ на данный вопрос, о чем, в частности, свидетельствует слово «хотя». Вот об этом «хотя» и хотелось услышать.

ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Полного ответа на этот вопрос ни у кого нет, и раньше не было. Хотя кто его знает, что будет дальше…

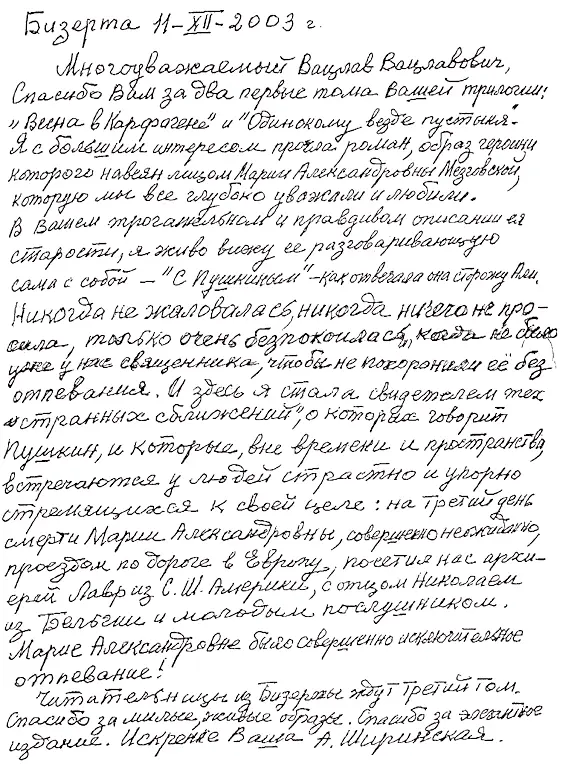

Если же говорить о моей героине, то мне было очень важно передать цельность ее натуры, которая досталась ей от прототипа: графини Марии Александровны Мерзловской. Не буду долго распространяться. Думаю, читатель все сразу поймет из письма Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской. Я получил его после выхода двух первых книг эпопеи и, с Вашего разрешения, приведу его здесь полностью.

ЮРИЙ ПАВЛОВ. Немало авторов XIX–XXI веков изображали море в своих произведениях. Я, чье детство и юность прошли в Геленджике, думаю, что лучше других это сделали Валентин Катаев и Вацлав Михальский. Они сумели передать все – слышимые и неслышимые – регистры дыхания и – видимые и невидимые – движения души этой совершеннейшей природной стихии.

В произведениях Вацлава Михальского десятки замечательных морских пейзажей разного объема, не повторяющих друг друга (художественная память у писателя удивительная). Суммарно из этих морских зарисовок можно составить небольшую «повесть» (вообще же хорошо было бы составить словарь языка Вацлава Михальского: интереснейшее и увлекательнейшая книга получилась бы!).

Я приведу лишь фрагмент из этой «повести»: «Пологие, накатистые волны с шипением отбегали по зеркально светящемуся песку, на котором лопались радужные, ослепительные пузыри и от плотной, мокрой глади которого веяло йодистой свежестью всего моря, радостью целой жизни, дыханием полного счастья, которое дается человеку только один раз, один-единственный. Вдруг блеснула серебристым боком тарашка, и тут же ее накрыло пеной новой волны, подсекло отливной тягой и, вертя, утащило в пучину. Точно так же, как унесло взбаламученной водою тарашку, смывало навсегда следы босых Катиных ног» («Тайные милости»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: