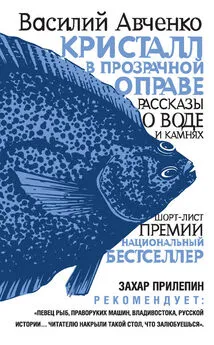

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Название:Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-094242-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Авченко - Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях краткое содержание

Новая книга «Кристалл в прозрачной оправе» – уникальное, почти художественное и в то же время полное удивительных фактов описание жизни на Дальнем Востоке. «Я всего лишь человек, живущий у моря, – говорит автор. – Почти любой из моих земляков знает о рыбах, море, камнях куда больше, чем я. Но никто из них не пишет о том, о чем мне хотелось бы читать. Молчат и рыба, и камни. Поэтому говорить приходится мне».

Книга вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер».

Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У советского золота не было своего Джека Лондона, но зато был геолог, автор великолепной «Территории» Олег Куваев («Территория» на самом деле не только о поисках золота, как и геология – наука не только о Земле). Иногда читаешь чьи-нибудь письма или дневники и думаешь: человек книжки писал хорошие, а какой у него, оказывается, ад творился в душе… С Куваевым – напротив: читаешь его письма (они недавно изданы) – и понимаешь, какой был ясный, честный, правильный в самом хорошем смысле этого слова человек. Серьёзно относившийся к жизни, работе, литературе. В его книгах – геология, полярная экзотика, романтика, но сами книги – о другом: о том же, о чём все остальные хорошие книги. Это именно «проза» – тяжеловесное, суровое, серьёзное слово, так подходящее к текстам Куваева. Прочная горная порода, которой сложена наша планета. Хлеб, мясо и рыба – не какие-нибудь конфеты или соусы.

Ещё у нашего золота был Варлам Шаламов, пробывший на Колыме – тогда говорили «на Дальнем Севере» – с 1937-го по 1953-й. При всех своих различиях Лондон и Шаламов близки уже тем, что оба добывали золото и оба не добыли ничего, кроме сюжетов и болезней. Шаламов оказался человеком долгого дыхания – отсидев, прожил 75 лет; тогда как Джек Лондон – эталон, казалось бы, молодости, силы и красоты – первой же зимой на приисках заболел цингой и ненадолго пережил своего Идена.

Есть ещё устное народное. Частью записанные и изданные горняцкие мемуары, легенды коренных малочисленных. Жалею, что не записывал рассказов отца о его экспедициях – а сейчас одно забыто, другое обросло мифами, как корабль ракушками. То и дело, изучая восточную половину карты страны, натыкаюсь на знакомые названия из отцовских рассказов: Сутам, Кухтуй, Охота, Мая, Гижига… Сплавы по горным рекам, заломы, перекаты; работа бок о бок с медведями, один из которых разодрал когтями резиновую лодку, а другой загнал геолога на дерево; маршрутные рабочие из удэгейцев и бичей – часто бывших зэков.

Бичи, замечательное легендарное племя. Это не только наши моряки, временно сидящие на берегу ( beach , «бичевать»). Это и таёжные бичи, помогавшие давать стране металл (иногда непосвящённые смешивают в одну кучу бичей и бомжей, что совершенно неверно). Сохранились ли в природе те бичи? Одни социальные категории уходят, другие приходят.

Существует много рассказов о «проклятии первооткрывателей». Нашедшие месторождение будто бы плохо кончают: то умирают «от сердца», то накладывают на себя руки, то спиваются. Объясняется это либо мистически – им мстит сама Земля (ведь проникновение в недра, как и, например, полёты в космос – занятие, возможно, запретное для человека, очередная попытка возведения Вавилонской башни; но если так – то тем более почётное), либо рационально – мол, первооткрыватели относятся к пассионарной породе авантюристов, которые вообще долго не живут.

Самые интересные истории связаны с драгметаллами. Открытие колымского золота заслуживает романов. Взять хотя бы достоверную, но поросшую домыслами историю золотоискателя Бориски.

Если попробовать вычленить из многочисленных версий факты, то получим следующее: некто Шафигуллин (по прозвищу Бориска, а по имени Бари или Сафи) в Первую мировую дезертировал и отправился на Колыму, где нашёл богатую россыпь и за какой-то месяц намыл целое состояние. Или же, напротив, ни о каком состоянии речи не было – Бориска остался неудачником. «Он не обзавелся семьёй… Как одержимый бродил от долины к долине, пробивая неглубокие шурфы в мёрзлом грунте, и промывал, промывал, промывал… Увы, бедняга не знал законов образования золотых россыпей и потому в большинстве случаев мыл не там, где надо, и не так, как надо», – писал геолог Евгений Устиев, автор книги о колымском золоте. В любом случае золото – найденное или ненайденное – не принесло Бориске удачи: он умер непонятной смертью. Тело Бориски нашли якуты зимой 1917–1918 года в низовьях колымского притока Среднекана. Человек окоченел у пробитого им шурфа, рядом лежал мешочек золота. Следов насилия не было, но шурф и тело были оплетены суровыми нитками. Бориску похоронили в шурфе, а слухи о его золоте жили собственной жизнью, вдохновляя новых старателей. Возможно, история Бориски побудила билибинцев сосредоточить работы именно в бассейне Среднекана, с чего началась советская Колыма.

Словом «Колыма» теперь обозначают не только реку, но и весь Колымский край. Колыма – понятие не столько географическое, сколько культурное. Магадан, как ни странно, находится на изрядном расстоянии от Колымы, принадлежа к другому бассейну – Охотоморскому, а не Ледовитому. Большая часть реки Колымы, включая устье, находится не в Магаданской области, а в Якутии. Но Магадан – куваевский «Город» – входит в культурное пространство Колымы, по праву считаясь «столицей Колымского края», как он назван в песне про Ванинский порт (в тридцатых «контингент» везли на Колыму через Владивосток, потом – через Находку и Ванино).

Магадан широко воспет, что неудивительно. В «народных» блатных песнях. В сочинениях знаменитого тенора Вадима Козина, после второй отсидки оставшегося жить в Магадане (иногда думают, что Козин сидел «за политику», на самом деле – по статье «мужеложство и совращение малолетних»). Как минимум дважды (не считая случайных упоминаний) Магадан воспел Высоцкий – «Мой друг уехал в Магадан…» и «Ты думаешь, что мне не по годам…». Во второй песне Семёныч поёт о неких «трактах», имея в виду, наверное, Колымский тракт, и почему-то называет бухту Нагаева «Нагайской», но зато метко рифмует «Магадан» и «вдрабадан» – в обоих словах слышна роковая неотвратимость. Дальше идёт разного рода «шансон», а попросту – низкопробный блатняк, и вдруг неожиданно – Илья Лагутенко, не раз упоминавший Магадан (будто пристреливаясь) и наконец написавший песню «Колыма».

У Билибина и Бориски, этих невоспетых героев Севера, было ещё одно соприкосновение – даже более тесное, чем находка золота на Среднекане. Экспедиция Билибина наткнулась в этих глухих местах на банку из-под дореволюционного какао, полную золотого песка и самородков. Билибин решил, что эта банка – Борискина, и назвал прииск в его честь. Позже, в конце тридцатых, на этом Борискином прииске был обнаружен прекрасно сохранившийся в вечной мерзлоте (внутреннее тепло Земли надёжно спрятано, достигая адских градусов на многокилометровой глубине – не отсюда ли представления о преисподней; только в вулканических зонах тепло прорывается наверх, тогда как в вечной мерзлоте все тела – и грешников, и праведников, если такие есть, – хранятся нетленными) труп бородатого человека с документами на имя Бари Шафигуллина. Его последний шурф был пробит прямо на краю золотой россыпи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/1066970/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass.webp)