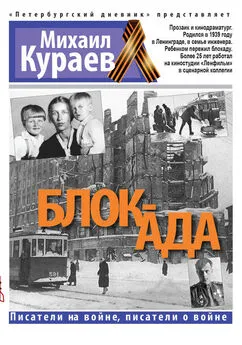

Михаил Кураев - Блок-ада

- Название:Блок-ада

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Петроцентр»404bf1d1-0706-11e6-a7c6-0cc47a5203ba

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91498-060-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кураев - Блок-ада краткое содержание

«БЛОК-АДА», непривычным написанием горестно знакомого каждому ленинградцу слова автор сообщает о том, что читателю будет предъявлен лишь «кусочек» ада, в который был погружен Город в годы войны. Судьба одной семьи, горожанина, красноармейца, ребенка, немолодой женщины и судьба Города представлены в трагическом и героическом переплетении. Сам ленинградец. Михаил Кураев, рассказывая о людях, которых знал, чьи исповеди запали ему в душу, своим повествованием утверждает: этот Город собрал и взрастил особую породу людей, не показного мужества, душевного благородства, гражданской непреклонности. Только они, не мыслившие ни для себя, ни для Города неволи, порабощения врагом, могли выстоять в самую тяжкую и, казалось, безысходную пору.

Блок-ада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По-своему смешно выглядела красавица «Красная стрела», доставившая на праздник дорогих гостей из Москвы. Состав тащили два электровоза. То ли одному чести много, то ли мало доверия. Приравненные же к участникам войны вспомнили, что так, двойной, а то и тройной тягой, возили товарища Шверника или товарища Ворошилова, правда, во время войны. Раньше, впрочем, было немножко проще, ждали беды со стороны врага, теперь сложнее, беды со всех сторон…

Уважаемая столичная газета поздравила ленинградцев в этот день с годовщиной прорыва блокады, президент, может быть, как раз и введенный этой газетой в заблуждение, большую часть праздничного дня провел за городом, в деревеньке Марьино, где пятьдесят один год тому назад был осуществлен прорыв вражеского кольца вокруг города. Марьино – деревенька глухая, немноголюдная. Президент был окружен несколькими десятками ветеранов, всех поздравил, поблагодарил за «оказанную» победу над врагом и пообещал не позволить бюрократам ущемлять завоеванные права граждан.

Свою веселую нотку внесли в праздник телекомментаторы, испытавшие на себе бесцеремонность охраны президента и потому сравнившие визит главы государства на торжества с военными маневрами и тренировками беспардонных спецслужб.

Армейские полевые кухни в огромных белых палатках кормили немногочисленных участников торжеств праздничной солдатской кашей.

Центральное телевидение в вечерней передаче сообщило о пятидесятилетии со дня полного освобождения Санкт-Петербурга от вражеской блокады и почтило память лишь шестисот двадцати пяти тысяч погибших, видимо, впопыхах справившись по энциклопедии сорок девятого года. Впрочем, кто же их считал, кто теперь сосчитает, за полтора миллиона давно перевалило, но подсчет продолжается.

Вот такой праздник.

Мамина скромная, в сущности, мечта, чтобы все было как у людей, наверное, исполнится, но в другой четверг, после другого дождя.

Нет папиного брата Аркадия, не вернувшегося с боевого задания летчика Волховского фронта, нет уже и младшего брата мамы, неукротимого в веселье Георгия, худо-бедно, а на своем горбу катушку связи до Берлина дотащившего, нет дяди Юры, всю блокаду с инженерной обстоятельностью занимавшегося контрбатарейной борьбой с противником, это заряды для его 152-мм пушек запоздало просил Жданов у Сталина…

А мама в этот день всегда вспоминала какого-то мальчика, лет четырех-пяти, которого встретила декабрьским вечером сорок первого года, медленно бредущего по занесенному снегом Малому проспекту.

«Куда он шел? Откуда? Чей? Глаза открыты, вот так вот, а идет, будто слепой старичок… У меня же вас трое, мама лежит, ну куда, куда я…»

Мама всякий раз начинала плакать, словно оправдываясь за свою вину перед этим прохожим. И еще она не могла забыть и всегда в этот день вспоминала глаза пожилой женщины, еще живой, но уже прислоненной к груде трупов на станции Борисова Грива.

«Я же вижу, она на меня смотрит, живая… Говорить уже не может, не шевелится. Пожилая интеллигентная женщина… Вот так вот смотрит, как «пиковая дама». Так страшно…»

Мама всегда плакала в этот день, это был ее праздник.

Теперь я буду вспоминать и этого мальчика, и эту женщину, может быть, кроме нас с Сергеем, их и вспомнить уже некому.

Ленинград – Санкт-Петербург. 1942 – 1994СВИДЕТЕЛИ НЕИЗБЕЖНОГО

Блокада как художественная реальность

И кто знает? может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею.

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 1835 г.Название своей публикации, не лишенное некоторой изысканности, я взял из дневника не очень грамотной, в школьном понимании, малообразованной молодой женщины, двадцати семи лет, бойца батальона МПВО (местной противовоздушной обороны).

У этого блокадного дневника нет никаких литературных корней.

С натяжкой можно считать литературной приметой, вернее литературным эхом, разве что адрес, где писался этот дневник, – Гороховая улица. Только это не прославленная именами Обломова, Рогожина, Распутина и Дзержинского знаменитая Гороховая, начертанная гениальной рукой Петра Михайловича Еропкина, излучаемая Адмиралтейством вместе с Невским и Воскресенским проспектами. Это другая Гороховая, на окраине, в Старой Деревне, по сути дела проулок, обозначенный именем одного из первых владельцев местных дач, где-то между Черной речкой и Серафимовским кладбищем.

В этом блокадном дневнике, в трех тетрадках, насчитывающих две сотни страниц, вы найдете предельно искренние свидетельства, поражающие трагизмом будней и едва ли не в большей мере духовной свободой, независимостью мысли и чувств автора.

Самое же поразительное, быть может, в другом.

В этих записках, в дневнике натыкаешься на образчики русской прозы столь высокого уровня, какой подчас недоступен и авторам многостраничных повествований про ленинградскую блокаду. С пера, не направляемого строгими правилами грамматики, ведущего запись почти без помарок широким почерком, какими-то, по-видимому, незамерзающими чернилами, сходят фразы, заставляющие вспомнить перо Гоголя, Чехова, Луначарского, Зощенко, Платонова.

Как же так, малограмотная, пишущая «Питергоф», «отсюдова», «пошла к сестры Лены», далекая от литературы и литературных занятий медсестра, командир взвода МПВО, – автор уникального литературного памятника блокады?

Попавший ко мне дневник, блокадные записки, читается как конспект, черновая запись, с отдельными прописанными кусками ненаписанного романа. И не написан он, может быть, от несоразмерности человеческих сил замыслу воссоздать в эпической полноте то, что представлено в беглой изначальной записи.

Надо было бы сказать, что дневник этот попал ко мне случайно, но после его прочтения все кажется значимым и предопределенным. Так бывает под впечатлением от настоящего художественного произведения, обостряющего слух и глаз, заставляющего искать и видеть значимое во всем окружающем.

Год-полтора тому назад меня пригласили в обычную питерскую школу на встречу со старшеклассниками. Тема встречи заранее не была обозначена. Я был немало удивлен тем, что зал, где собрались школьники и преподаватели, был увешан листами с цитатами из моей в сердцах написанной повести «Блок-ада».

Мало того. Ребята читали по страничке, по полстранички приглянувшиеся им отрывки из моего бесхитростного рассказа о том, как кувыркалась наша семья в блокаду. Потом разговаривали, долго, пока не кончился в зале кислород. На прощание мне подарили дневник, о котором веду речь, попавший к дарительнице, как я понял, чуть не из третьих рук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование]](/books/433685/mihail-kuraev-saamskij-zagovor-istoricheskoe-poves.webp)