Владимир Шали - Вечные деревья исчезающего сада-2 (сборник)

- Название:Вечные деревья исчезающего сада-2 (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-906-224-05-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шали - Вечные деревья исчезающего сада-2 (сборник) краткое содержание

В книгу включены в основном стихи, написанные в период 1970–1990 годов.

Последнее произведение «Крест Гермеса Трисмегиста, или 33 Молитвы о Равновесия» – это квинтэссенция мыслей и образов единого цикла «Неразличённый Египет», которому автор посвятил последнее двадцатилетие своей литературной деятельности.

Владимир Шали

Вечные деревья исчезающего сада-2 (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Магия легенды. Послесловие

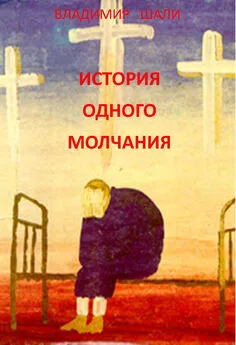

Есть удивительно неожиданный поэт Владимир Шали, как бы явившийся к нам ниоткуда. Есть мучительные перепады между обессмысленностью жизни и заявленной к финалу поэмы «История одного молчания» верой в музыку. Есть книга стихов «Свобода зрения» – стихов разных лет и десятилетий – и эта юношеская, но лишь сейчас обнародованная книгой поэма.

Есть в этой книге редкий симбиоз стихов поэта и воспалённых красок и видений рано ушедшего от нас художника Алексея Сысоева. Есть родство по температуре и энергии творческого духа, а в стихах заявлено и глубинное родство по этому свойству – «воспалённой спиралью мятежно царствовал Ван Гог».

Что же получается? Любителю лёгкого чтения в этих стихах делать нечего. Есть «музыка огней», в сущности, обеззвученная музыка – видения огней. И есть звучащие и даже кричащие краски: «Ударив в оранжевый гонг, художник в звучанье вернётся»; «Вы только крики, крики, крики, вы птицы сердца моего»; «Зренье моё и слух, всё, что я есть и мог» – зрение и слух взаимообратимы. Поэт видит немую музыку глазами и на слух вылавливает из предвечной тьмы ярко вспыхивающие ассоциации.

Словом, есть много чего в этих стихах, а слова вроде бы и ни причём.

Всё выходит из молчания и в молчание возвращается, ибо есть у него и другая вариация цитированных строк: «Ударив в оранжевый гонг, художник в молчанье вернётся». Это какой-то маятник между молчанием и звучанием. Но вот и место для поэта: «И, победив момент молчанья, предвосхитив момент звучанья, поэт беззвучный Аполлон». В промежутках царствует поэт, на тончайшей грани предзвучанья. Да это ж – ни много, ни мало – своя эстетика, что редкость в нынешней поэзии, развращённой мелочной прозой.

Значит, как это: слова не причём? – «Я верю в музыку огней»?

А не хотите и так: «Уже не веруя, но веря»? Кричащая экспрессия и рядом такие тончайшие оттенки мысли. И только афористичное слово – их хозяин. Веруя или верю, как духовное или душевное, «разноодинаковы». Афоризм или поэтическая формула – это исключительная привилегия слова, а афористика поэта для меня истинное наслаждение:

«В разновеликом океане лиц наш образ разноодинаков»;

«Пуля слепо летит в никуда. И в полёте, как яблоко, зреет»;

«У темноты мы просим света, свет доверия темноте?»;

«Я вдруг понимаю, что вечно живу»;

«Я так устал, что хочется летать»;

«Девочка с мальчиком, что вы искали? Дедушка с бабушкой, что вы нашли?..»;

«Мне садов бегущих не догнать, в них навек ушли отец и мать»;

«Кто посмотрел глазами звёзд на инфузорию любимой»;

«Я тайный сторож, я звонарь, заметивший глухого вора, крадущего слепой букварь».

…и, наконец (а лицезреть цитатную мозаику можно до бесконечности):

«Счастлив, кто на своём веку из восхитительного ямба изгнал четвёртую строку».

Это о себе. И это не формальная новация, а содержательная. Покойный знаток поэзии Адольф Урбан, первым приветивший дарование поэта, объясняет это усечение так:

«Это, по сути, стиховая модель его чувства времени: вечность, закреплённая обручем рифмованных строк и открытой текучей средней.

Она даёт полноту жизненного мгновения настоящего…»

Жить в настоящем веселей.

О нём тоскуют тени в прошлом

И тени из грядущих дней.

И в то же время, вот проклятье:

Искажена моя судьба

В поспешном фокусе мгновенья.

В нелепый вечер сжата жизнь.

Быть может, это и есть главный и мучительный нерв для поэта; и я вспоминаю, скажем, Блаженного Августина: «Но в чём состоит сущность первых двух времён, то есть прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и будущего ещё нет? Что же касается до настоящего, то, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило из будущего в прошедшее, тогда оно не было бы временем, а вечностью».

И поэт не прощает «жестокой мимолетности мгновенной», и он хочет увидеть «образы прошлого в будущем свете»:

«Была моя вина, что я стоял у входа в иные времена»;

«Я видел сон во времени ином»;

«Я вижу сон, в котором нет меня».

…Сон, галлюцинация, мираж – излюбленные видения поэта.

И это так естественно. Мимолётное мгновение само по себе призрачно. Призрачны вещи, слишком преходящие. Но и вечность сама по себе призрачна, не подцепленная живым мгновением. Что, казалось бы, может быть прочней тысячелетних каменных фасадов. Но птицы, высеченные на их фронтонах, – тоже мираж.

Явь и сон тоже взаимообратимы. Самое вещественное превращается в муляж и галлюцинацию, как древняя мумия или жуткий образ препарированной головы в Освенциме, превращённой в статуэтку: «Здесь я!

На полированном столе у лагерфюрера…».

«Тень всадника заходит в сад… Я подчиняюсь миражу…»

Моментами это похоже на засвеченную плёнку, когда и тени едва видны в знойном мареве пустыни, а то и жёстче, как у самого поэта, – момент, который и вовсе «вырезан из кинолент»: «Когда я слеп в саду, а сад незряч…»

Удивительная афористика! Совершенно не похожая на афористику рассудочной европейской культуры – заточенную, как острый карандаш, до колкой однозначности – эпиграммы или каламбура. Здесь всё наоборот. Афоризм раздваивает жало или распахивает объятья восточной многозначности. Он загадочен, и в нём зерно притчи, пускающейся в буйный ассоциативный рост и совершенно негаданное сближение «далековатых понятий»:

В раскинутом окне,

В дверях, открытых резко,

Явилась в полусне

Расколотая фреска.

И в той щели, и в тех

Щелях, что по соседству,

Был слышен плач и смех…

Тысячелетние миражи и плачи коммуналок, «жизнь на уровне сапог замерзающих прохожих» гденибудь в полуподвале совершенно свободно сопрягаются в сознании поэта. Иногда кажется, что понятия слишком далековаты, связи рвутся, но это не так. Как на восточной миниатюре: «львы прыгают за край листа», так и ассоциации у поэта в нетерпении рвутся за край отдельного стихотворения.

Ассоциативность у поэта гулкая и блуждающая в едином и обширном ассоциативном поле, вариационная. И если вас поразит какоето парадоксальное видение, то вы ещё с ним не раз встретитесь:

«Вертикальная площадь – стена, вверх по ней вертикальная лошадь без наездника скачет одна» – «Каскад зелёный любит небо – в нём вертикальная весна» – «По стенописи вертикальной ползёт полузабытый сад…» Притом такая необузданная «свобода зренья» может вдруг получить совершенно оправданную житейски мотивировку – ну, поскользнулся человек, «а за стеной каток, там перевернулся переулок, поскользнулись миллионы ног, полетели миллионы булок – штампы частной жизни…» Только и здесь штампы частной жизни помножены на миллион, обращены в фантасмагорию и мираж.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: