Андрей Журавлёв - Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир

- Название:Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5294-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Журавлёв - Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир краткое содержание

О том, как формировалась наша планета — такая, какой мы ее знаем, — книга Андрея Журавлева, палеонтолога, доктора биологических наук, профессора кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ.

Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

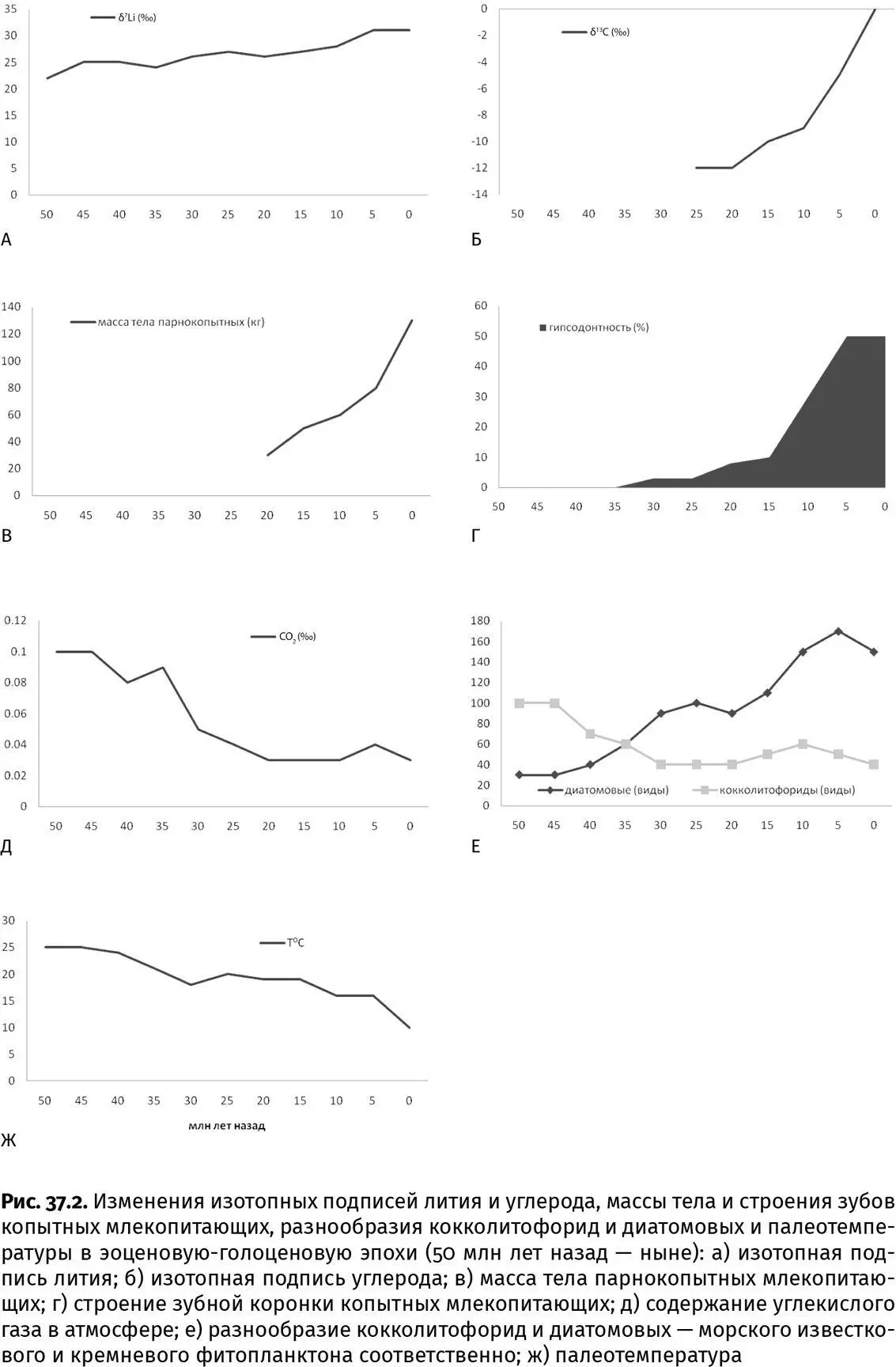

Изотопная подпись углерода в тканях цветковых позволяет узнать, как именно у них происходил круговорот этого элемента. Дело в том, что деревья, большинство кустарников, а также травы прохладного (18–24 °C) и влажного климата (большинство бамбуковых, мятликовых, рис и его родственники) нуждаются в легком изотопе углерода, поэтому их ткани обеднены тяжелым изотопом. Травы жаркого и сухого климата (32–35 °C) с резкими сезонными перепадами, высоким уровнем освещенности, а также растущие на засоленных почвах, довольствуются любыми углеродными изотопами. По заметной разнице в изотопной подписи углерода (около –26,5±3‰ — у первых и всего –12,5±3‰ — у вторых) можно определить, каким именно травам принадлежали растительные остатки. Учитывая поступательное снижение уровня углекислого газа в атмосфере, они приняли своевременные меры и, обходясь малым числом устьиц, меньше теряют влаги. А благодаря новой цепочке фотосинтетических реакций, идущих без фракционирования углеродных изотопов, такие травы не только получили прибавку органического вещества, но и выживают в засуху. К этим растениям, приспособленным к жизни при пониженном содержании двуокиси углерода в атмосфере, относятся многие злаковые, включая важные для человечества культуры — просо, сорго и кукурузу, а также амарант и сахарный тростник.

У большинства наземных растений в фотосинтезе ведущую роль играет цикл Кальвина, в котором углекислый газ включается в органическое вещество. В начале цикла молекула СО 2объединяется с рибулозо-1,5-дифосфатом и молекулой воды, и образуется две молекулы 3-фосфоглицерата с тремя атомами углерода каждая. Поэтому такие растения относят к группе С 3. В клетках листовой мякоти реакция катализируется ферментом рибулозодифосфат-карбоксилазой/оксигеназой (рубиско), который при низком уровне двуокиси углерода или в жарком климате перестает распознавать, что за молекула перед ним — углекислый газ или кислород. Растения начинают дышать в дневное время — поглощать кислород вместо двуокиси углерода, при этом тратится энергия, теряются молекулы СО 2, захваченные ранее, и в итоге продуктивность может упасть на 40 %.

Травы саванн и прерий пошли другим — С 4-путем: у них СО 2сначала присоединяется к фосфоенолпирувату с образованием 4-углеродного оксалоацетата. При этом цикл Кальвина осуществляется в клетках обкладки водопроводящих пучков (плотность которых у этих трав выше), а С 4-цикл (Хэтча — Стэка) — в клетках листовой мякоти. Иначе говоря, они отказались от специализированных покровных клеток, превратив их в фотосинтезирующие, и одновременно изолировали центр, где осуществляется цикл Кальвина, от устьиц. Такая анатомия, когда разные углеродные циклы протекают в разных клетках, препятствует потерям углекислого газа и замедляет прохождение (диффузию) его молекул (0,3–0,8 см/с против 28 см/с): больше молекул усваивается. В результате С 4-растения запасают значительно больше углекислого газа (40–85 мг/дм 3в час против 1–50 мг/дм 3за то же время у С 3-растений). Кроме того, их фермент (фосфоенолпируват-карбоксилаза) захватывает исключительно молекулы СО 2, благодаря чему теряется вдвое меньше воды (300–400 г на 1 г сухого вещества против 700–1000 г). С этим всем и связаны повышенная урожайность, малая чувствительность к высокой температуре воздуха и засухостойкость этих цветковых. Хотя травы саванн и прерий представляют 3 % общего видового разнообразия наземных растений, они составляют пятую часть растительного покрова и на их долю приходится четверть продуктивности. Таким образом, С 4-растения способны прокормить больше животных. (А ныне стали важнейшими культурами для производства пищи и биотоплива.)

Саванные травы — не единственные растения, сумевшие приспособиться к нынешней атмосфере. (И кстати, между собой они не родственные: С 4-растения независимо возникли в шести центрах происхождения на всех континентах, кроме Антарктиды, и представляют собой более 60 самостоятельных эволюционных линий.) К другой группе принадлежат кактусы и еще некоторые суккуленты (толстянка, алоэ, агавы, «живые камни» Южной Африки), сумевшие наладить свой тип фотосинтеза — САМ (аббревиатура от англ. Crassulacea acid metabolism — кислотный обмен веществ по типу толстянковых) в очень засушливых условиях. Цикл Кальвина и С 4-цикл у них осуществляются в одних и тех же клетках, но в разное время суток, и газообмен усиливается по ночам, благодаря чему сберегаются и влага, и углекислый газ. Именно потому эти растения и породили огромное разнообразие форм в самых, казалось бы, неподходящих условиях.

Но вернемся к фитолитам: эти кремневые иголки свидетельствуют о том, что основные группы травянистых покрытосеменных — бамбуковые, мятликовые (злаки), родственники риса — зародились в олигоценовую эпоху, но стали фоновым ископаемым материалом с распространением степных сообществ во второй половине миоценовой. Тогда же резко (до 50 %) возросла доля травоядных млекопитающих с гипсодонтными зубами (с высокой коронкой) по сравнению с обладателями мезо- и брахидонтных зубов (с низкой коронкой). («Лошадиные» зубы — это и есть гипсодонтные.) В гипсодонтных зубах и «застряли» изотопы, характерные для С 4-трав (рис. 37.2б, г).

Гипсодонтные зубы, в которых, как в зубах жующих динозавров, существенную роль играет цемент, заполняющий впадины между бугорками, выдерживали сильное стачивание при жевании волокнистой пищи вперемешку с фитолитами и песком. Иначе такой наждачный порошок быстро истирал бы эмаль. На срезе подобный зуб напоминает складчатую структуру булата да и по твердости мало чем уступает этой, в несколько слоев прокованной, стали.

Подобно тому как в эоценовую эпоху началась тесная коэволюция костных рыб и шестилучевых кораллов, в миоценовую последовала коэволюция копытных, некоторых других групп млекопитающих, способных пережевывать и переваривать грубоволокнистую пищу, и трав (сначала С 3, а потом и С 4). Последние отличаются особенно высоким содержанием фитолитов. С распространением таких трав быстро стало нарастать разнообразие гну, ориксов, газелей, вилорогов, буйволов, быков, бизонов и родственных им полорогих, а также некоторых оленей, гиппопотамов, свинообразных, верблюдов, лошадей и тапиров. (В зубах всех этих млекопитающих больше тяжелого изотопа углерода, а их остатки приурочены к отложениям, сформировавшимся в ландшафтах, где могли преобладать С 4-травы и, конечно, накопились их фитолиты.)

Многие из этих травоядных копытных — лошади, носороги, верблюды, полорогие, олени, различные группы антилоп, свиньи, жирафы, неполнозубые (броненосцы и ленивцы), а также полностью вымершие копытные Южной Америки — нотоунгуляты (Notoungulata, от греч. νότος — южный и лат. ungulatus — снабженный копытами) пережили сходные эволюционные перестройки: чтобы дать место длинным корням гипсодонтных щечных зубов и вместить расширенные резцы, челюсти и лицевая часть черепа у этих животных вытянулись, зубной ряд сместился вперед по отношению к глазницам и челюстному суставу, а мозговая коробка сдвинулась назад. Особенно усложнились щечные зубы у поздних хоботных — слонов и мамонтов, превратившись в терки с поперечными гребнями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Максимов - Самоубийство Земли [Повести и рассказы]](/books/1059571/andrej-maksimov-samoubijstvo-zemli-povesti-i-rass.webp)