Андрей Журавлёв - Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир

- Название:Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5294-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Журавлёв - Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир краткое содержание

О том, как формировалась наша планета — такая, какой мы ее знаем, — книга Андрея Журавлева, палеонтолога, доктора биологических наук, профессора кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ.

Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так как в степных почвах содержится в 5–10 раз больше гумуса, чем в лесных, возрос и сток в океан биогенных веществ, где появились морские луга, на этот раз без кавычек, поскольку их создали освоившие морскую среду покрытосеменные: на мелководье, даже с карбонатным илом, образовались заросли талассии ( Thalassia ), или черепаховой травы, сирингодиума ( Syringodium ), или ламантиновой травы и др., где завелись свои крупные специализированные травоядные — морские черепахи и сирены (Sirenia, родственники хоботных), включая девятиметровую стеллерову корову, истребленную в XVIII в. Обкусывая и перекусывая листья и стебли этих растений, морские травоядные помогают им, перешедшим на бесполое размножение, распространяться. В свою очередь, стабилизируя ил, морские травы понижают количество взвеси в водной толще, и по соседству с лугами строятся коралловые рифы.

С умножением диатомовых и силикофлагеллят современный океан обеднел растворенным кремнеземом. Нуждавшимся в этом минерале радиоляриям пришлось облегчать собственный скелет, их разнообразие сократилось, а стеклянные губки отступили на глубину. Снизилось обилие и видовое разнообразие (в пять и более раз) кокколитофорид и динофлагеллят, которых диатомовые потеснили (рис. 37.2е). Усиление выедания диатомовых планктонными каляноидными веслоногими раками (Calanoida), которые обзавелись очень крепкими, тоже окремневшими, челюстями-мандибулами, привело к уменьшению размеров водорослей, но толщина раковины возросла, и потребление растворенного кремнезема только повысилось. Поскольку накопление на дне известковых кокколитов происходит с выделением двуокиси углерода, а осаждение отмерших диатомовых, на которых сейчас приходится 60 % потока органического вещества, — с поглощением этого газа, казалось бы, простое замещение одних «красных» водорослей другими привело к огромным последствиям. Уровень углекислого газа в атмосфере начал падать, что закономерно привело к похолоданию, известному нам как современный ледниковый период (рис. 37.18). Круг замкнулся: степные травы концентрировали и поставляли кремнезем в океан, способствуя процветанию диатомовых, а диатомовые понижали уровень углекислого газа, помогая травам расширить степные угодья (рис. 37.2б, д — ж).

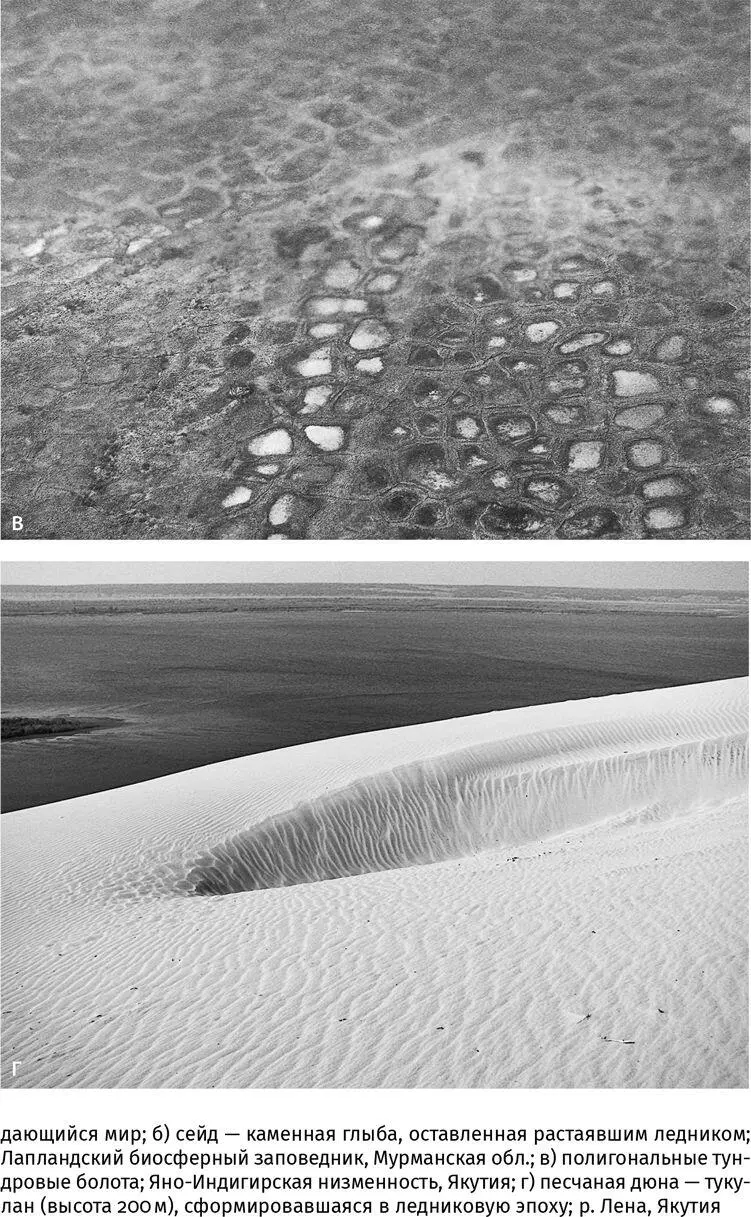

Усилению похолодания могло поспособствовать расширение тундры, особенно сфагновых болот: в таких болотах подавляется деятельность бактерий и тем самым — выход СО 2и СН 4; они экранируют солнечное излучение, не позволяя многолетнемерзлым грунтам протаивать на большую глубину даже в теплое время, и усиливают эвапотранспирацию, способствуя формированию туманов и облаков. В целом альбедо болотных угодий в два раза выше, чем у тайги, летом и в пять раз выше, чем зимой.

Со степными ландшафтами связано еще одно очень важное для планеты новшество — появление человекообразных приматов. Разделение ветвей шимпанзе и ранних австралопитеков ( Australopithecus ), произошедшее 6–7 млн лет назад, пришлось на один из максимумов распространения саванн и редколесий в Африке, а взрывное видообразование в роду собственно человека ( Homo ), а также парантропов ( Paranthropus ), случившееся 2,7–1,5 млн лет назад, приходится на развитие саванн с травами С 4-типа.

Глава 38. Прощание с гигантами

Степь в широком смысле начала сокращаться с наступлением потепления — около 12 000 лет назад. Однако причиной тому стало отнюдь не повышение температуры, а вымирание мегафауны.

Это событие, затронувшее в интервале от 50 000 до 11 000 лет назад все континенты, кроме почти безжизненной Антарктиды, отмечено в ископаемой летописи не только снижением обилия и разнообразия костных остатков и обеднением пыльцевого спектра. Одновременно резко увеличивается доля пыльцы древовидных растений при уменьшении количества спор грибов-навозников ( Sporormiella ) в споро-пыльцевых комплексах, а также множатся прослои сажи. Все это взаимосвязано: с исчезновением крупных млекопитающих, прорежавших лесной подрост (а в Северной и Южной Америке, Австралии и Евразии вымерла большая часть млекопитающих массой свыше 45 кг), по планете стали распространяться леса (дождевой тропический — в Африке, тайга — в Северной Евразии, эвкалиптовый — в Австралии, нотофагусовый — на юге Южной Америки и др.) и кустарниковые сообщества вроде скрэбов, разнообразие видов в которых было значительно меньше. (Сокращение разнообразия видов растений отчасти обусловлено исчезновением многих крупных разносчиков семян.) Это же обстоятельство и накопление невостребованной и уходящей в опад зеленой массы привело к тому, что количество пожаров возросло вдвое. (Недостаток потребителей зелени особенно способствует переизбытку растительной ветоши в тайге, что ведет к распространению листогрызущих насекомых и древоточцев, а также пожаров, принимающих все более катастрофический характер.) А грибов-навозников стало гораздо меньше, поскольку исчез питавший их субстрат. Падение потребления растительных тканей и прекращение накопления больших объемов навоза привело к сильному замедлению оборота фосфатов и нитратов на суше, а также стока этих биогенных веществ в океан.

Также сократился обратный перенос этих биогенных элементов из океана, но это случилось уже в исторический период в связи с переловом рыбы в зонах апвеллинга (что привело к падению численности рыбоядных птиц и, как следствие, к снижению объемов гуано) и с зарегулированием большинства рек, что отрицательно сказалось на проходных видах рыб — огромной биомассы, гибнувшей после нереста и тем самым возвращавшей фосфаты на сушу. Сокращение обратного потока фосфора за счет рыбоядных птиц и проходных рыб оценивается в 96 %. Человечество компенсирует эту недостачу за счет разработки фосфатных запасов других эпох со скоростью 4,9×10 10кг Р 2О 5в год, но «рукотворные» фосфаты на суше не задерживаются и скоро оказываются в океане, откуда «достать» их вновь в лучшем случае удастся лишь через несколько миллионов лет. Подождем?

В результате всепланетных массовых вымираний на пермско-триасовом и мел-палеогеновом рубежах планета на несколько миллионов лет возвращалась в «протерозойское» состояние с очень низкой продуктивностью и малым разнообразием. Нечто похожее происходит в последние 50 000 лет — в течение условного антропоцена. Можно, конечно, предполагать, что мегафауна стала жертвой климатических изменений. Однако климат не был постоянным на всем протяжении плейстоцена, переходя от суровых оледенений, когда ледяные щиты спускались до широт, где теперь стоят Москва и Детройт, до жарких межледниковий, когда Иберийская саванна заселялась бегемотами и «настоящими» (не обросшими шерстью) слонами и носорогами. И все эти перемены очень мало отражались на обилии и разнообразии фауны: падение разнообразия и численности крупных млекопитающих на разных континентах никак не привязано к климатическим колебаниям, а вот со временем появления там человека совпадает (рис. 38.1). За этим событием и следуют крупные преобразования растительных сообществ: в Австралии, к примеру, из-за вымирания мегафауны саванну заместил скрэб — заросли жестколистных кустарников, в основном спинифекса, который способны потреблять только термиты. Как результат, в отсутствие биотурбаторов ухудшились почвы (не удерживают влагу), понизилось альбедо (по сути, оно стало как у голой земли), а из-за снижения эвапотранспирации ослабло проникновение муссонных осадков в глубь континента, что и привело к усилению аридизации Центральной и Западной Австралии на 50 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Максимов - Самоубийство Земли [Повести и рассказы]](/books/1059571/andrej-maksimov-samoubijstvo-zemli-povesti-i-rass.webp)