Марк Дингман - Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах

- Название:Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-115480-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Дингман - Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах краткое содержание

Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако люди, абсолютно не способные различать цвета, встречаются крайне редко. Дальтонизм – это не неспособность различать цвета в принципе, а неспособность различать некоторые цвета. Большинство видов дальтонизма связано с отклонениями в цветовосприятии, а самая распространенная его форма – называемая красно-зеленым дальтонизмом – возникает из-за отклонений в работе колбочек, чувствительных к зеленому цвету: они просто не распознают его. Для людей с такой формой дальтонизма желтый и зеленый цвета выглядят красноватыми, но в жизни это по большей части не мешает.

Полная цветовая слепота крайне редко встречается и среди других видов животных. Зато существует множество видов (например, еноты, ночные обезьяны, некоторые морские млекопитающие) лишь с одним типом колбочек в зрительной системе, из-за чего их цветовосприятие крайне ограничено. Наверное, вам уже интересно, какие цвета различают собаки? По правде говоря, многие ошибаются, когда заявляют, что собаки видят мир в черно-белом цвете. Как и у большинства других млекопитающих, у собак есть два вида колбочек (из трех, привычных людям). Если судить по результатам исследований, то их зрение напоминает зрение человека с красно-зеленым дальтонизмом 7.

Особенности сетчатки

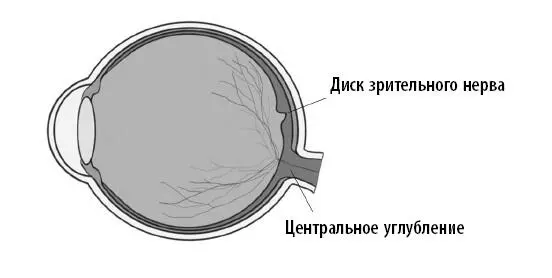

При хорошем освещении (например, днем) колбочки отвечают не только за цветовосприятие, но и за четкость зрения. Когда человек хочет к чему-то приглядеться, он невольно смотрит на предмет таким образом, чтобы отраженный от него свет падал на область сетчатки, известную как центральное углубление. Именно там расположено больше всего колбочек.

Центральное углубление находится посреди сетчатки, колбочки в нем расположены плотно друг к другу. А еще в нем совсем нет палочек. Поэтому при хорошем освещении мы намного лучше видим то, что находится прямо перед нами, а не сбоку.

Однако в сетчатке есть такая область, в которой нет ни палочек, ни колбочек. Когда фоторецепторы направляют зрительные сигналы в мозг, те проходят через клетки, называемые ганглионарными. Ганглионарные клетки передают сигнал из глаза в мозг. Прежде чем покинуть глаз, их аксоны собираются в большой пучок в зоне под названием «диск зрительного нерва». Это зона сетчатки, через которую сигналы от ганглионарных клеток покидают глаз. Поэтому в ней нет места фоторецепторам. Другими словами, в диске зрительного нерва нет ни палочек, ни колбочек.

Из-за этого в глазу возникает так называемое слепое пятно. То есть человек вообще не получает никакой зрительной информации от небольшого (около 1,5 мм в диаметре) участка в каждом из глаз. Вы этого даже не замечаете, поскольку мозг умело восполняет все пробелы, используя полученную через оба глаза информацию. Выходит, из-за слепого пятна в левом глазу вы недополучаете зрительную информацию из левой части поля зрения. Но мозг, воспользовавшись сведениями, полученными через правый глаз, дорисовывает картинку так, что вы даже не подозреваете о существовании этого слепого пятна.

Не верите? Попробуйте найти слепое пятно у себя. Закройте правый глаз и посмотрите на цифру 9 ниже. Смайлик должен находиться в периферии вашего поля зрения. А теперь медленно переведите взгляд вправо, по числам от большего к меньшему. В конце вы заметите, что смайлик исчез (когда именно это произойдет, зависит от ваших глаз и того, насколько далеко от лица вы держите книгу).

Если смайлик исчезает, зрительная информация попадает прямо в слепое пятно. Попробуйте сделать то же самое, не закрывая один глаз, – смайлик будет на месте. В этом и заключается смысл здорового зрительного восприятия: мозг использует информацию, полученную через другой глаз, чтобы предстающая перед вашим взглядом картина была целостной.

За пределами глаза

Покинув глаз, аксоны ганглионарных клеток образуют зрительный нерв, который направляет зрительную информацию в мозг. Зрительный нерв из одного глаза стремительно пересекает небольшое расстояние вдоль нижней части мозга, а в месте под названием «перекрест зрительных нервов» сталкивается со зрительным нервом из другого глаза. Здесь нервные волокна пересекаются друг с другом, после чего вновь расходятся и продолжают путь, каждый со своей частью информации об окружающей действительности. Пересечение волокон приводит к тому, что информация из правого поля зрения в основном обрабатывается левым полушарием, а из левого – правым.

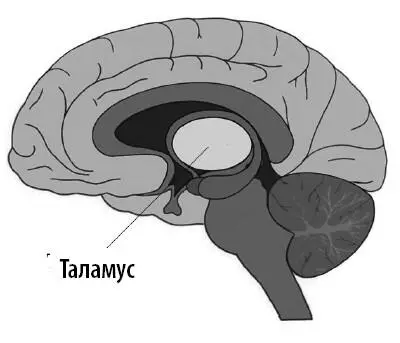

Следующая остановка зрительного сигнала – структура, с которой мы уже коротко познакомились прежде, таламус. Вы уже вряд ли удивитесь, что таламусов – как по чти всех остальных структур мозга – на самом деле два.

Они расположены прямо друг напротив друга посреди мозга, у верхушки ствола головного мозга. И, как почти все остальные участки мозга, сам таламус состоит из огромного количества небольших центров (около 50), каждый из которых выполняет свои функции. Поэтому считать таламус цельной структурой также неверно.

Таламус часто называют «стражем» или «реле», поскольку он выступает заградителем сигналов от нейронов, аксоны которых поднимаются вверх по коре головного мозга. Почти вся информация, полученная через органы чувств (кроме обонятельной), сначала останавливается в соответствующем центре таламуса, а уже потом направляется в ту часть коры, которая отвечает за ее обработку.

Но обозначить таламус одним лишь словом «реле» – значит излишне упростить его задачу, которая заключается не только в том, чтобы пропускать информацию в мозг. Таламус еще анализирует и совершенствует информацию, которая попадает в его центры. Кроме того, он играет важную роль как в работе памяти, так и в формировании эмоций и чувственном восприятии.

Зрение и кора головного мозга

К середине XIX столетия многие уже понимали, насколько для зрения важен таламус. Примерно в то же время нейробиологи начали осознавать, что без коры головного мозга зрительное восприятие было бы невозможно.

На связь коры головного мозга со зрением указывают и заметки знаменитого врача Германа Бургаве, который жил в конце XVII – начале XVIII в. Бургаве описывал попрошайку, у которого – по неизвестным причинам – верхняя часть черепа (называемая черепным сводом) была отделена от головы. Попрошайка нарочно привлекал внимание общественности (и пробуждал в ней щедрость) тем, что использовал свод собственного черепа как посудину для пожертвований.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: