Марк Дингман - Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах

- Название:Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-115480-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Дингман - Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах краткое содержание

Ваш мозг. Что нейронаука знает о мозге и его причудах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Воспоминания, которые мозг хранит в течение дней, месяцев или даже всей жизни, находятся в долговременной памяти. Эта глава в основном будет посвящена долговременным воспоминаниям, поскольку люди чаще всего имеют в виду их, говоря о памяти. Долговременные воспоминания – это наш кругозор, наше самовосприятие и те знания, которыми мы пользуемся в повседневной жизни.

Всем известна разница между долговременной и кратковременной памятью, однако исследователи уверены, что существуют и другие виды памяти. Сенсорная память – недолговечный вид памяти, который сохраняет сведения, полученные с помощью органов чувств, ровно до тех пор, пока мозг не обработает всю необходимую ему информацию.

Скорее всего, вы используете этот вид памяти, сами того не замечая. Если взять бенгальский огонь (или другой небольшой источник яркого света), зайти в темное помещение и быстро провести им туда-сюда, то можно увидеть следующий за его движением световой шлейф, который быстро растворяется в темноте. Дело не в физике – в действительности никакого шлейфа нет. Это лишь зрительная информация, которая сохранилась в вашей чувственной памяти буквально на долю секунды [3] Не совсем удачный пример. След от бенгальского огня в темной комнате остается из-за процессов, протекающих в сетчатке глаза, а не в памяти. Более наглядный пример работы сенсорной памяти – способность некоторое время «слышать» мелодию, которая только что звучала. – Прим. науч. ред.

.

Полагают, что существует еще один вид памяти – долговечнее, чем кратковременная, но мимолетнее, чем долговременная. Эта память называется промежуточной, и она держит сведения в вашей голове дольше 30 с, но не хранит их неделями и месяцами. Сейчас вы наверняка можете сказать, что ели утром на завтрак. Но через год вы вряд ли вспомните такие подробности (или вспомните, но только в том случае, если в это время произошло нечто запоминающееся).

И хотя этой классификации достаточно, также память делится по типам сведений, которые она хранит. Обычно выделяют декларативную и процедурную память. Декларативная хранит воспоминания, которые вы используете осознанно. Это научные факты («В мире существует 7 материков») или важные события из жизни (на совершеннолетие родители устроили вам вечеринку-сюрприз).

Процедурная память хранит воспоминания, которые мы используем неосознанно. Вы не задумываетесь, как именно завязываете шнурки, чистите зубы или едете на велосипеде. Мозг, конечно же, помнит все пошагово, однако вам не приходится каждый раз осознанно вспоминать прошлый опыт, чтобы выполнить уже привычную задачу (а если вы и попытаетесь выполнить ее осознанно, то, скорее всего, лишь запутаетесь).

Нейронные связи и формирование воспоминаний

Чтобы формировать воспоминания, мозг должен строить связи. То есть ему необходимо связывать между собой те сведения об окружающем мире, понятия и эмоции (или их совокупность), которые прежде, возможно, не имели для человека ничего общего. Память полезна, когда она долговечна, поэтому связи между объектами нужно строить надежные – настолько, чтобы даже малейшее напоминание вызывало целый ряд ассоциаций.

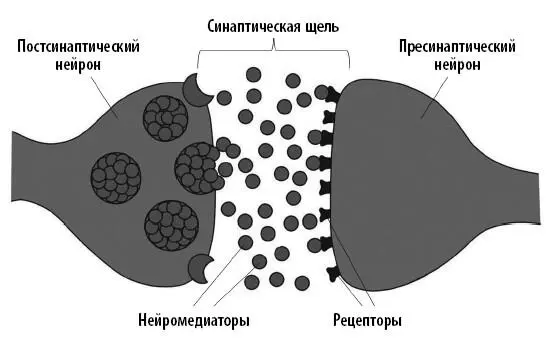

Такие связи возникают благодаря нейронам. Чтобы понять их суть, необходимо усвоить, каким образом нейроны «общаются» друг с другом. Большинству нейронов – и тем, которые постоянно посылают друг другу сигналы, – даже не нужно соприкасаться. Один нейрон передает сигнал другому через расположенное между ними микроскопическое пространство, называемое синаптической щелью. Ширина этой щели очень мала – около 20–40 нм. Для сравнения, толщина человеческого волоса – примерно 80-100 тыс. нм.

Связь между нейронами выстраивается следующим образом. Первый нейрон – пресинаптический, поскольку именно с него начинается нейропередача – выделяет нейромедиаторы. Они пересекают синаптическую щель и крепятся к белковым молекулам, или рецепторам, постсинаптического нейрона. Прикрепившись к рецепторам, нейромедиаторы влияют на постсинаптический нейрон. Он активируется и передает сигнал следующему нейрону. Связь, которая формируется в месте контакта двух нейронов (и включает пресинаптический нейрон, постсинаптический нейрон и синаптическую щель), называется синапсом.

Попробуем упростить. Представим, что в мозге есть нейроны, которые отвечают за определенные слова. Например, один нейрон отвечает за слово «миндалина» (о которой мы говорили в Главе 1), а другой – за слово «страх».

Понятно, что в действительности нейроны работают не так. Для такого сложного понятия, как «страх» (или такого простого, как представление об одной области мозга), необходимо множество нейронов. Но на время об этом забудем.

Теперь представьте, что до этой главы вы не связывали друг с другом понятия «миндалина» и «страх». Нейроны, которые за них отвечают, никогда прежде не соединялись (может, раньше вы и вовсе не слышали о миндалине головного мозга, так что у вас даже не было нейрона для этого понятия). Тем не менее, пока вы читали эту главу, ваш мозг соединил два понятия вместе, связал их.

Таким образом, к концу главы два нейрона начали «общаться» друг с другом. И возникла новая «синаптическая связь». Теперь, когда вы услышите слово «миндалина», отвечающий за нее нейрон немедленно активирует другой нейрон – ответственный за слово «страх». Примерно так и образуются связи между понятиями, которые прежде не имели для человека ничего общего. Новые синапсы образуются под влиянием нашего опыта, что позволяет сформировать соответствующее воспоминание.

Память и… морские зайцы?

Конечно, пример выше излишне упрощен. Однако нейробиологи признают, что воспоминания и вправду формируются благодаря возникновению новых синаптических связей между нейронами, а также укреплению уже существующих. Признают они это потому, что изучали работу памяти на примере организма с упрощенной нервной системой, которому для запоминания достаточно лишь нескольких десятков нейронов.

Аплизия (лат. Aplysia californica) – это заднежаберный моллюск, называемый также морским зайцем. Как можно догадаться, это создание вряд ли вдохновит кого-то слагать сонеты о красоте природы. Неуклюжая и склизкая, аплизия скорее заставит вас скривиться одним своим видом. Но именно благодаря ей ученым удалось понять, как работает человеческая память.

Моллюск Aplysia californica.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: