Максим Винарский - Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира

- Название:Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9399-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Винарский - Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира краткое содержание

Он познакомится с историей возникновения и эволюцией многоклеточных животных. Выяснит, что мы, люди, всего лишь одна из многих ветвей великого Древа жизни, а вид Homo sapiens образовался в соответствии с законами, общими для эволюции всего живого. Поймет, каким образом биологи выявляют родственные связи между животными и восстанавливают пути их эволюции. Узнает о жизни и научных открытиях ученых — тех, кто пришел к идее эволюционного родства всех организмов на Земле и догадался, как это родство можно определить.

Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

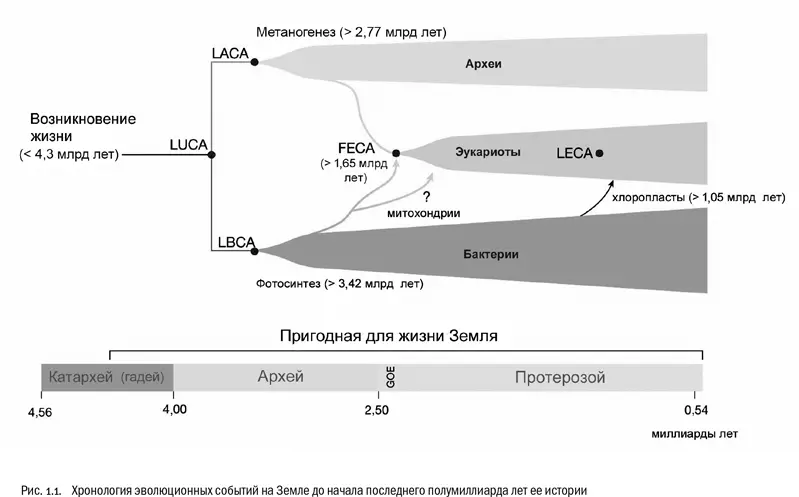

Автор обзора, бельгийский палеобиолог Эммануэль Жаво, иллюстрирует свою статью небольшим рисунком, где наглядно представлены важнейшие этапы ранней истории биосферы, наложенные на шкалу геологического времени. Я привел этот рисунок здесь (рис. 1.1), немного его упростив и переведя часть терминов с английского языка на русский.

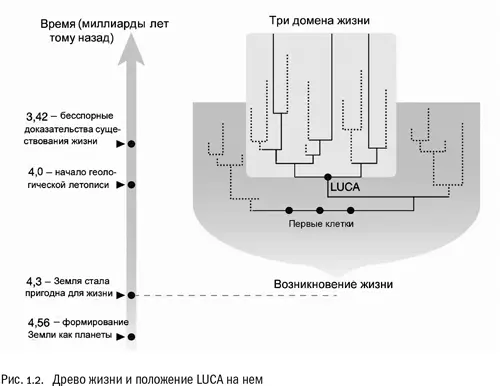

Итак, как говорится, «что мы видим на картине»? Наш замечательный LUCA располагается в левой части графика, но довольно далеко от самого начала, от момента возникновения жизни на Земле. Это означает, что он никак не мог быть самым первым живым существом на нашей планете. Очевидно, что до него (и даже одновременно с ним) в биосфере существовали и другие организмы, но идущие от них родословные линии со временем прервались, а значит, все потомки этих первопоселенцев Земли вымерли… В живых остались только те, которые напрямую происходят от LUCА. Это хорошо видно на следующем рисунке (рис. 1.2), который я тоже взял из статьи Э. Жаво и немного переформатировал для русскоязычного читателя. Обратите внимание на датировки, представленные на обоих рисунках. Современные специалисты относят время существования LUCА к периоду между 4 и 3,5 млрд лет назад. В эту эпоху уже формировались сохранившиеся до наших дней горные породы, и, чисто теоретически, можно ожидать, что в них сохранились остатки LUCА. Тут внимательный читатель вспомнит мое категорическое утверждение о том, что эти остатки все же никогда не будут найдены. Отчего бы, если физическая возможность сохранения микроскопических ископаемых имеется? Ответ очень простой: даже если нам посчастливится обнаружить окаменелые остатки LUCА, как распознать, что они принадлежали именно ему? Выделить и проанализировать ДНК из таких окаменелых прапраклеток, видимо, не получится и в самом отдаленном будущем. По внешнему же виду судить крайне затруднительно, а точнее, совсем невозможно. LUCA — в определенной степени научная абстракция, хотя, в отличие от нигде и никогда не существовавшего «идеального газа» физиков, он был в свое время и в своем месте очень даже материален.

Продолжим рассматривать эти два интереснейших графика. На обоих наш LUCA предстает родоначальником трех основных подразделений ( доменов ) жизни: бактерии, архебактерии (археи) и эукариоты. С бактериями каждый из нас знаком хотя бы понаслышке. Это микроскопически малые, вездесущие одноклеточные создания, лишенные клеточного ядра и хромосом. Общий предок всех бактерий сокращенно именуется LBCA (см. рис. 1.1), что расшифровывается как «последний бактериальный общий предок» (Last Bacterial Common Ancestor). Именно бактерии в свое время, не ранее чем 3,42 млрд лет назад, «изобрели» фотосинтез, что сыграло ключевую роль в дальнейшей эволюции биосферы, в частности обеспечило возможность выхода жизни на сушу и появления разумных существ.

Об археях широкой публике известно гораздо меньше. Долгое время их не отличали от бактерий, настолько они похожи, и только в 1977 г. были опубликованы сенсационные на тот момент данные о том, что эти две группы одноклеточных организмов резко различны генетически и никак не могут быть объединены в рамках классификации. Сейчас уже почти никто не сомневается, что археи — совершенно особая ветвь эволюции живого, представленная в наши дни большим числом видов. Их важнейшим эволюционным приобретением был метаногенез, также упомянутый на первом рисунке (кстати, вполне возможно, что метан умел вырабатывать и LUCA, по меньшей мере у него были необходимые для этого генетические предпосылки). В отличие от оксигенного фотосинтеза, побочным продуктом этого биохимического процесса является не кислород, а метан (CH 4). Археи — единственные микроорганизмы, способные производить этот газ, причем они экологически весьма пластичны и встречаются в самых разнообразных средах, от дышащих паром гейзеров до холодных почв зоны вечной мерзлоты. Их можно обнаружить даже в человеческом теле, например в недрах толстого кишечника. По аналогии с общим предком всех бактерий родоначальник (то есть последний общий предок) архей назван LACA (Last Archaea Common Ancestor).

К третьему домену биосферы принадлежим мы с вами, люди, но не только мы, а вообще все организмы, в клетках которых есть клеточное ядро и хромосомный аппарат. Этот домен называют «эукариоты», или ядерные организмы. Сюда относятся все животные, растения и грибы, а также большое число видов одноклеточных эукариот, традиционно называемых «простейшими», или протистами. Некоторые из них, вероятно, запомнились вам со школьных времен (амеба, инфузория-туфелька, эвглена зеленая). Обратите внимание на то, как возникают эукариоты на родословном древе (рис. 1.1): этот домен не имеет единого истока, являясь потомком одновременно и архебактерий, и просто бактерий. Почему это так, мы рассмотрим в главе 5 и тогда снова обратимся к изучению рисунка. Первый на свете представитель эукариот, столь же неуловимый, как LUCA, обозначается аббревиатурой FECA (First Eukaryota Common Ancestor — первый общий предок эукариот). Легко догадаться, что организм, называемый LECA (он тоже есть на рисунке), был последним (last) общим предком эукариот.

Остается только гадать, какие существа населяли Землю до LUCА, как они были устроены и почему сошли с эволюционной сцены, не оставив потомков. Обратимся лучше к тому, что современные ученые смогли узнать о LUCА. Почти все это знание основано на анализе генетических и биохимических признаков ныне живущих видов. Если они происходят от единого первопредка, то непременно должны нести в своих геномах полученное от него «наследство». Путем сравнения генетических признаков множества видов современных живых существ исследователям удалось идентифицировать 355 генов, которые, как они предполагают, входили в геном LUCА [12] Weiss M. C., Sousa F. L., Mrnjavac N., Neukirchen S., Roettger M., Nelson-Sathi S., Martin W. F. 2016. The physiology and habitat of the last universal common ancestor. Nature Reviews Microbiology , 1 (9): 16116. https://www.nature.com/articles/nmicrobiol2016116 .

.

Зная конкретные гены, можно установить, за производство каких белков они отвечали, а значит, еще немного приблизиться к реконструкции нашего общего предка. Одним из наиболее важных результатов изучения LUCА стал вывод о том, что его белки были в высокой степени термоустойчивы. На основе этого биохимики делают вывод, что их владелец, первобытный одноклеточный организм, жил в весьма теплой, даже горячей среде. По некоторым оценкам, ее температура могла превышать 90 °C [13] Akanuma S., Yokobori S., Nakajima Y., Bessho M., Yamagishi A. 2015. Robustness of predictions of extremely thermally stable proteins in ancient organisms. Evolution , 69 (11): 2954–2962.

, иными словами, наш герой обитал чуть ли не в крутом кипятке! Для большинства современных живых существ даже гораздо меньшие температуры являются смертельными, хотя среди бактерий и архей известны очень термоустойчивые виды, прекрасно себя чувствующие даже в воде исландских гейзеров. Но большинство исследователей склонны думать, что LUCА жил не в гейзерах, а на дне первобытного океана, где тоже были (да и сейчас есть) подходящие места для любителей поплескаться в кипятке. Я имею в виду подводные гидротермальные источники, такие как, например, знаменитые «черные курильщики», образующиеся там, где из-под земной коры бьют фонтаны очень горячей и обогащенной минеральными веществами воды. В таких местах процветают сообщества бактерий и архей, а также микробоядных многоклеточных организмов (и многоклеточных организмов, которые питаются последними). Самое место для проживания нашего LUCА!

Интервал:

Закладка:

![Максим Дорофеев - Путь джедая [Поиск собственной методики продуктивности]](/books/1074032/maksim-dorofeev-put-dzhedaya-poisk-sobstvennoj-met.webp)