Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

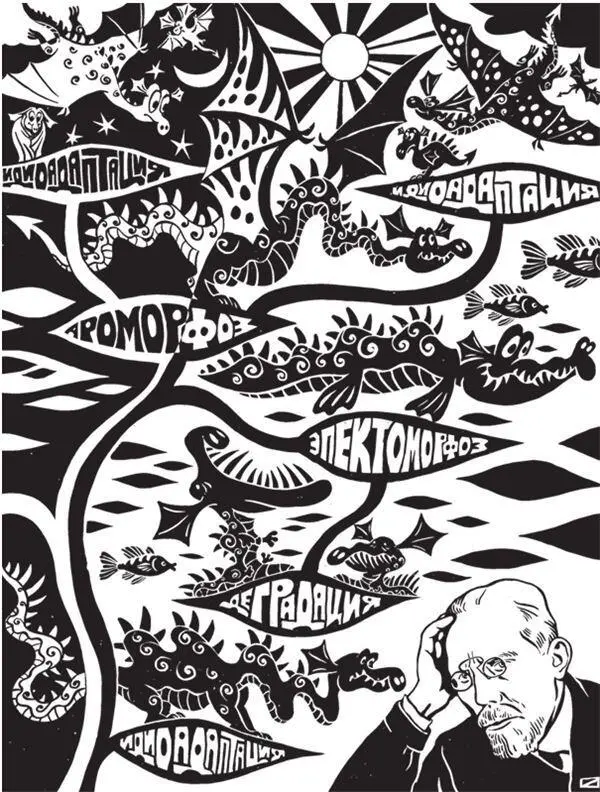

Однако если не ограничиваться некоторым числом парадных примеров, а попытаться все (или хотя бы все крупные) эволюционные изменения в истории жизни на Земле разложить по северцовским категориям, то сразу начинаются трудности. Эти категории выделены по тому, как они влияют на «уровень организации» — то есть на сложность строения организма. Но как ее сравнивать у разных организмов — пусть даже и в пределах одной ветви? Скажем, преобразование парных плавников рыб в конечности четвероногих — это «повышение уровня организации»? Любой непредвзятый человек скажет: да, безусловно. Такое преобразование неизбежно включает в себя усложнение скелета, дифференциацию его элементов, усложнение мышечного аппарата, резкий рост числа степеней свободы в опорно-двигательном аппарате (что требует более сложного и тонкого нервного управления им) и т. д. В общем, вроде бы явный ароморфоз. Но тогда как расценивать то, что произошло со змеями (а также червягами, амфисбенами, безногими ящерицами и т. д.)? Они даже не вернули свои конечности к исходному состоянию рыбьих плавников, а просто утратили их начисто. Элементарная логика требует считать это примером дегенерации — но вряд ли хоть один вменяемый зоолог рискнет утверждать, что змеи более низко организованы, чем их родственники-ящерицы и уж тем более — чем тритоны и саламандры.

Сам Северцов в качестве критерия более высокой организации указывал повышение «общей энергии жизнедеятельности», то есть, говоря современным языком, интенсивности метаболизма. Интуитивно вроде бы так и должно быть. Однако уже знакомый нам рачок щитень (см. главу «Стабилизирующий отбор: марш на месте») обладает самым высоким уровнем обмена из всех ракообразных, для которых этот показатель был измерен. Причины понятны: обитателю эфемерных луж нужно как можно скорее пройти весь жизненный цикл от яйца до откладки собственных яиц, а стремительное развитие требует весьма интенсивного метаболизма. Но при этом щитень, морфологическое строение которого, как мы помним, не менялось двести миллионов лет, — одно из самых архаичных из ныне живущих ракообразных. Какой уж там прогресс!..

Среди критериев, позволяющих считать то или иное эволюционное приобретение ароморфозом, предлагался и такой: ароморфоз должен оказывать определяющее влияние на весь облик организма в целом; все органы и системы должны подстраиваться под ароморфные новшества, гармонизироваться с ними. Кроме того, ароморфоз должен позволять пошедшей по этому пути группе не просто достигать успеха (биологического прогресса), но осваивать новые экологические ниши и адаптивные зоны. Так, например, у птиц к задаче полета приспособлены не только превратившиеся в крылья передние конечности, но и все остальные черты организма — от общей архитектуры скелета и расположения мышц до структуры костей, от дополнительных полостей в теле (воздушных мешков) до походки. И конечно же, способность к полету позволила птицам освоить целый ряд адаптивных зон и занять множество экологических ниш, в которых они либо имеют явное преимущество, либо вообще находятся вне конкуренции.

Но пытаясь применить этот критерий к другим группам, мы наталкиваемся, скажем, на круглых червей — нематод. Чертой, определившей все строение и физиологию этого типа животных, стало усиленное развитие в их покровах кутикулы— плотной оболочки, лишенной живых клеток и почти непроницаемой для любых веществ. Гибкая, прочная и химически инертная оболочка позволила нематодам освоить весьма разнообразные местообитания: почву, поверхность и толщу морского и речного дна, поверхность водорослей, различные ткани растений, животных и других существ, включая одноклеточных. Разные виды нематод (а их известно сегодня десятки тысяч, и есть основания думать, что это только макушка айсберга) могут быть хищниками, поедателями мертвой органики, внутренними паразитами. Свободноживущая нематода Halicephalobus mephisto обитает в шахтных водах (температурой почти 50 °C и с очень низким содержанием кислорода) вплоть до глубины 3,6 км — это абсолютный рекорд погружения в недра Земли для многоклеточных организмов. Мощная кутикула определяет всю «архитектуру» и физиологию организма нематод: у этих червей нет мерцательного эпителия, в кожно-мышечном мешке отсутствуют кольцевые мышцы (поэтому нематоды даже в плотных средах двигаются не так, как, скажем, дождевые черви, а волнообразно изгибая тело), им пришлось «изобрести» особые, ни у кого больше не встречающиеся органы выделения. Все нематоды имеют веретенообразную форму (варьирует только соотношение длины и толщины — от длинной нити, на которой почти незаметно, что она утолщается к середине, до пропорций лимона), и эта нехитрая конструкция оказывается пригодной для существ, длина которых различается в сто тысяч раз : самые мелкие современные нематоды имеют длину около 80 микрон, самая крупная достигает 8,4 метров.

Так что же, кутикула нематод — ароморфоз? Вряд ли кто-то из эволюционистов, оперирующих северцовскими понятиями, согласится с таким утверждением. При всей своеобразной гармоничности и универсальности своей конструкции нематоды не отличаются какой-то принципиально более высокой сложностью по сравнению с другими группами червеобразных существ. Но что еще важнее — эта конструкция не способствует дальнейшей прогрессивной эволюции. Наоборот, будучи по-своему совершенной, она плохо совместима с любыми принципиальными преобразованиями. Собственно, сама однотипность строения нематод (при огромном видовом и экологическом разнообразии) показывает, насколько трудно эволюции трансформировать эту конструкцию во что-то существенно иное. Это проявляется, например, в удивительном однообразии способов передвижения нематод: почти все они, в какой бы среде ни обитали, передвигаются посредством уже упомянутых волнообразных движений тела. Единственное эволюционное новшество в этой группе — локомоция так называемых шагающих нематод: некоторые морские нематоды, живущие в приливно-отливной зоне или на песчаном дне, приобрели способность «ходить» наподобие гусеницы-землемера, используя выросты кутикулы (щетинки или адгезивные трубочки). Эффективность такого передвижения оставляет желать много лучшего — но ничего другого принципиальный план строения нематоды, видимо, не позволяет.

Мало того — хотя нематоды безусловно принадлежат к билатеральным (двусторонне-симметричным) животным, в их строении проглядывают некоторые признаки радиальной симметрии — причем не унаследованные от каких-то древних предков, а возникшие заново. Это уж не лезет совсем ни в какие ворота: в эволюционной морфологии прогрессивность двусторонней симметрии по сравнению с радиальной — одна из немногих истин, с которыми согласны вообще все авторы, оперирующие понятием «прогрессивность». С учетом этого даже отдельные признаки перехода от двусторонней симметрии к радиальной неизбежно должны рассматриваться как указание на эволюционный регресс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: