Дмитрий Сахаров - Генеалогия нейронов

- Название:Генеалогия нейронов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Сахаров - Генеалогия нейронов краткое содержание

Д. А. САХАРОВ

ГЕНЕАЛОГИЯ НЕЙРОНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1974

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

© Издательство «Наука», 1974 г.

Генеалогия нейронов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

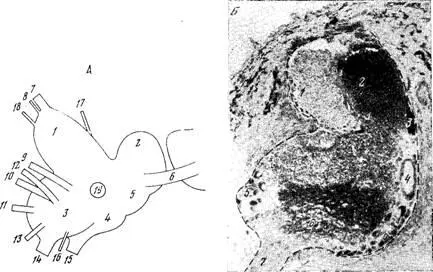

Рис. 3. Церебральные гланглии виноградной улитки.

А — общий вид правого ганглия с вентральной стороны: 1 — процеребрум; 2 — мезоцеребрум; 3 - педальная доля метацеребрума; 4 — плевральная доля метацеребрума; 5 — комиссуральная доля метацеребрума; 6 — церебральная комиссура; 7 — тентакулярный нерв; 8 — зрительный нерв; 9, 10, 11 — внутренний, средний, наружный губные нервы; 12 — нерв пениса (непарный, в отличие от остальных церебральных нервов); 13 — церебробуккальный коннектив; 14 — церебропедальный коннектив; 15 — цереброплевральный коннектив; 16 — нерв статоциста; 17 и 18 — внутренний и наружный перитентакулярные нервы; 19 — гигантская метацеребральная клетка ПЦ1. Б — вентральная область ганглия на срезе, прошедшем через процеребрум и педальную долю метацеребрума. Реакция на дегидрогеназу янтарной кислоты (высокая активность фермента в синаптическом нейропиле и цитоплазме некоторых нейронов). Граница между нервной тканью и оболочкой ганглия обозначена пунктиром: 1 — клеточная масса процеребрума (скопление мельчайших нейронов); 2 — терминальный нейропиль процеребрума; 3 — внутренний нейропиль процеребрума; 4 — гигантская метацеребральная клетка ПЦ1; 5 — латеральная клеточная кора педальной доли; 6 — нейропиль педальной доли; 7 — церебропедальный коннектив.

Систематическое положение виноградной улитки следующее: тип моллюски (Mollusca), класс лёгочные (Pulmonata), отряд стебельчатоглазые (Stylommatophora), семейство хелициды (Неlicidae). Хелициды — европейское, средиземноморское семейство, но некоторые его представители занесены человеком в новые районы и значительно расширили свой ареал. Так, обычная для Западной Европы садовая улитка Helix aspersa (синоним — Cryptomphallus aspersa) теперь обычна в Австралии, Южной Америке. В нейробиологической литературе уже на протяжении ряда лет данные, полученные на «аргентинской улитке» С. aspersa, рассматриваются как не имеющие отношения к данным, полученным на нейронах европейской садовой улитки Н. aspersa; это, конечно, недоразумение.

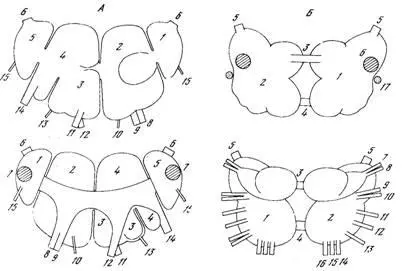

Рис. 4. Подглоточные ганглии виноградной улитки.

А — ганглии висцеральной дуги с дорзальной (верхний рисунок) и вентральной (нижний рисунок) стороны: 1 — правый плевральный ганглий; 2 — правый париетальный ганглий; 3 — висцеральный (абдоминальный) ганглий; 4 — левый париетальный ганглий; 5 — левый плевральный ганглий; 6 — цереброплевральный коннектив; 7 — плевропедальный коннектив; 8 — наружный правый мантийный нерв; 9 — внутренний правый мантийный нерв; 10 — аортальный нерв; 11 — интестинальный нерв; 12 — анальный нерв; 13 — кожный мантийный нерв; 14 — левый мантийный нерв; 15 — нерв колумеллярной мышцы. Б — педальные ганглии с дорзальной (верхний рисунок) и вентральной (нижний рисунок) стороны: 1 — правый педальный ганглий; 2 — левый педальный ганглий; 3 — передняя педальная комиссура; 4 — задняя педальная комиссура; 5 — церебропедальный коннектив; б — плевропедальный коннектив; 7-16 — нервы ноги; 17 — статоцист. Кожные педальные нервы и нервы педальной артерии на схеме не изображены.

Виноградной улиткой, строго говоря, называется вид Helix pomatia. Этот вид тоже несколько расселился из Западной и Центральной Европы, — так, в Советской Прибалтике, под Курском и в некоторых других местах он обитает потому, что улиток некогда завезли туда в гастрономических целях. Именно на этом виде проведены многие нейробиологические исследования европейских авторов. Что касается работ, выполненных в нашей стране, то в них виноградными улитками нередко называются улитки, собранные в Крыму или на Кавказе, где Н. pomatia не обитает. В этих случаях объектом исследования чаще всего служит Н. lucorum — вид, очень близкий к Н. pomatia. У этих двух

видов сходны не только анатомические черты строения нервной системы, но даже клеточные карты, что позволяет объединить данные, полученные на той и другой форме и касающиеся клеточного состава нейронной популяции.

Как и у других гастропод, у виноградной улитки значительное число нервных клеток расположено вне ганглиев, в составе эффекторных органов. Хорошо известным примером является нервное сплетение ноги. В отношении таких периферически расположенных нервных клеток часто применяют термин «нервная сеть», но это не совсем верно, так как на деле это обычно не сеть отдельных нейронов, а сеть, построенная из небольших ганглиев, в состав которых помимо клеточных тел нейронов входят участки синаптического нейропиля. У виноградной улитки такие периферические нейроны почти не изучались, объектом цитофизиологических исследований служили почти без исключения клетки ганглиев центральной нервной системы.

Эти ганглии собраны у виноградной улитки в компактную массу, состоящую из двух частей, надглоточной и подглоточной. Надглоточную часть, или мозг, составляет пара церебральных ганглиев. Она связана двумя парами коннективов с подглоточным комплексом, в составе которого семь ганглиев: дорзальную часть комплекса образуют ганглии висцеральной дуги (два плевральных, два париетальных и непарный абдоминальный), а вентральную — парные педальные ганглии. Вместе надглоточные и подглоточные ганглии образуют окологлоточное кольцо, с которым тесно связаны лежащие здесь же, у основания пищевода, парные буккальные ганглии. Одиннадцать названных ганглиев дают начало многочисленным нервам, идущим к разным частям тела (рис. 2 — 4). Гигантские нейроны в том или ином числе представлены в каждом из одиннадцати ганглиев [226, 226а]. В головном отделе виноградной улитки имеются также дополнительные сенсорные ганглии, в частности, у концов каждого из четырёх щупалец.

4. 2. Результаты электрофизиологических исследований

4. 2. 1. Развитие исследований на идентифицируемых нейронах гастропод

Физиологам, начинавшим в 50-60-х гг. работу с отдельными нейронами гастропод, пришлось столкнуться с неожиданной трудностью, заключавшейся в том, что наблюдения, которые делались во время эксперимента, зачастую не соответствовали представлениям о нервной клетке, почерпнутым из физиологических руководств. В разных клетках одного ганглия регистрировались совершенно разные величины мембранного потенциала; потенциалы действия то оказывались равными мембранному потенциалу, то превышали его более чем вдвое, то были размером всего в несколько милливольт. Этого мало. Иногда наблюдатель мог видеть, как длительность потенциала действия растёт в течение залпа и снова уменьшается после паузы. В других случаях клетка генерировала потенциалы действия нескольких разных амплитуд, причем каждый из них разряжался со своим собственным ритмом. Автор этих строк хорошо помнит то не очень давнее время, когда даже авторитетные физиологи отвергали некоторые из полученных результатов, полагая их артефактами, да и сами экспериментаторы охотно делили нейроны на «хорошие» и «плохие», выбирая те, которые ведут себя согласно учебнику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: