Андрей Сазонов - Твоя жизнь до рождения: тайны эволюции человека

- Название:Твоя жизнь до рождения: тайны эволюции человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119902-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сазонов - Твоя жизнь до рождения: тайны эволюции человека краткое содержание

Твоя жизнь до рождения: тайны эволюции человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, скажите – почему?

Разумеется, срок вынашивания человеческого плода был удлинен в интересах самого главного нашего органа, степень развития которого отличает нас с вами от прочих обитателей нашей планеты – в интересах головного мозга. Чем сложнее устроен орган, тем больше времени требуется для его развития. Речь идет не о полном развитии мозга, которое заканчивается примерно к середине жизни, а о таком уровне развития, который позволит новорожденному выжить. «Пересиживая» в матке, маленький человек дает возможность своему головному мозгу дозреть до спелости. Точнее, это мозг, управляющий маленьким человеком, дает себе такую возможность, а человеку приходится подчиняться.

ПЛОД – ЦЕНТРУ

Ситуация в офисе критическая. Люди сидят буквально на головах друг у друга. Нужно более просторное помещение, но вряд ли в нем удастся обеспечить те условия для безопасной работы, которые есть сейчас. Очень устал, налицо профессиональное выгорание. Подумываю о возвращении. Как на это смотрит Центр? Следующий выход на связь – через неделю.

Неделя тридцать вторая, она же тридцать четвертая, или Дышите глубже, вы взволнованы!

«ДОКТОР: Дышите, не дышите. На что жалуетесь?

КОТ ЛЕОПОЛЬД: На мышей…

ДОКТОР: Мышите, не мышите»

Из мультфильма «Месть кота Леопольда»К концу тридцать второй недели развития или немного позже (не забывайте о том, что с каждой неделей развитие плода все больше и больше индивидуализируется) легкие плода становятся работоспособными. Степень развития легочных альвеол и количество содержащегося в них сурфактанта позволяет ребенку, родившемуся раньше положенного срока (но не ранее тридцать второй недели) дышать самостоятельно.

Вот интересно, каким образом сурфактант равномерно наносится на внутренние стенки альвеол, если он вырабатывается в течение длительного времени? В легких существует какая-то система контроля, оценивающая количество сурфактанта на разных участках и отдающая команды «работать» или «не работать» вырабатывающим его клеткам? Логика подводит нас к такому решению, но на самом деле все гораздо проще. Наш суперсложноустроенный организм там, где это возможно, предпочитает простые решения.

Дело в том, что до рождения легкие плода заполнены жидкостью, содержащей минеральные соли, белок, небольшое количество слизи, вырабатываемой в бронхах, и сурфактант. Сурфактант нерастворим в воде, он содержится в легочной жидкости в виде эмульсии. [39] «Эмульсией» называется дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости, распределенных в другой жидкости. При этом обе жидкости обособлены друг от друга, растворения не происходит.

Сразу же после рождения, непосредственно перед тем, как начинается работа дыхательной системы, большая часть легочной жидкости впитывается через кровеносные и лимфатические капилляры, подходящие к альвеолам, а то, что не впиталось, удаляется наружу через дыхательные пути. В результате впитывания жидкости в альвеолах, сурфактант более-менее равномерно оседает на внутренних стенках альвеол в виде тонкой пленки.

Обратите внимание на то, что жидкость, содержащаяся в легких, отличается от околоплодных вод. Легочная жидкость – продукт деятельности легочных клеток. «Отключает» выработку этой жидкости, а также «включает» ее впитывание в альвеолах уже известный вам кортизол. Происходит это прямо в родах, во время схваток. При кесаревом сечении, когда нет схваток, запускающих процесс «осушения» легких, новорожденному может потребоваться для этого врачебная помощь – производится отсасывание жидкости из легких при помощи специального аппарата.

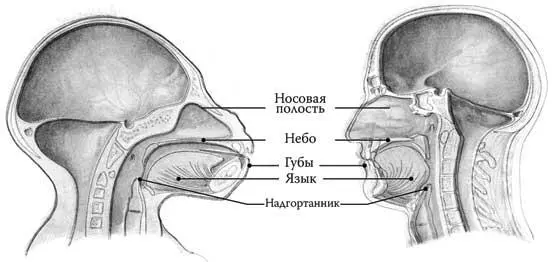

Околоплодные же воды, как уже было сказано выше, во время «тренировочных» дыхательных движений не проходят дальше надгортанника. Этот страж, то есть – хрящ надежно защищает дыхательные пути и легкие от совершенно ненужных им околоплодных вод. И состав у вод совершенно не тот, что у легочной жидкости, и «мусора» – волос и кожных чешуек – в них много. А что станет делать инородный предмет, пускай даже и волос, в легких? Он станет раздражать нервные окончания, вызывая кашлевой рефлекс. Плоду же совершенно не хочется кашлять. Хватает с него и тренировочных движений, совершаемых в рамках подготовки к дыханию с частотой от сорока до семидесяти в минуту.

Кстати говоря, вы никогда не задумывались о том, каким образом младенцы ухитряются сочетать такие несочетаемые, казалось бы, процессы, как питье материнского молока в положении лежа (лежа!) и дыхание? Причем делают они это, то есть – сочетают процессы, регулярно и подолгу. И редко кто из них редко когда поперхнется. А вот если взрослый человек попытается повторить этот фокус, то непременно поперхнется. Но лучше бы не пробовать самим, а поверить автору на слово, потому что этот эксперимент представляет опасность не только для здоровья, но и для жизни тоже – попадание жидкости в легких может вызвать пневмонию, а пневмонии иногда заканчиваются летальным исходом.

Как они это делают? И в чем тут секрет?

Секрет в том, что гортань у плода, а соответственно, и у ребенка на первых годах жизни находится не там, где у взрослого человека, а гораздо выше. Примерно на четвертом году жизни гортань начинает опускаться ниже. А вот у обезьян, в том числе и у ближайших «родственников» – шимпанзе, опущения гортани не происходит.

Как по-вашему, почему природа наказала нас так жестоко? Почему она отобрала у нас удобнейшую возможность есть и пить в лежачем положении без риска подавиться или поперхнуться? Тем более, что с точки зрения естественного отбора, низко расположенная гортань – признак вредный, опасный для жизни, снижающий выживаемость вида в целом. Как мудрая эволюция могла допустить такой промах? Как она позволила естественному отбору заменить полезный признак на вредный?

Расположение гортани у человека и шимпанзе

Ну, вы, наверное, уже догадались, что низкое расположение гортани почему-то полезнее высокого, причем настолько, что можно даже закрыть глаза на риск смерти от аспирационной пневмонии (так по-научному называется воспаление легких, вызванное попаданием в них различных посторонних веществ, чаще всего – рвотных масс). Осталось только догадаться, в чем тут польза.

Дело в том, что низкое расположение гортани увеличивает речевые способности индивидуума, давая языку возможность двигаться и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости. Благодаря опущению гортани вниз, мы с вами можем отчетливо произносить разнообразнейшие звуки, а вот шимпанзе и другие приматы сделать этого не могут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/681048/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni.webp)