Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Название:Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] краткое содержание

Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

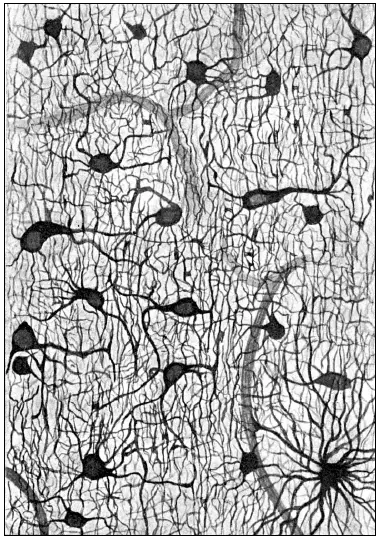

Но самое, пожалуй, удивительное – что обаятельные электрически активные нейроны, особенно занимающие большинство нейрофизиологов, составляют не более половины мозговых клеток. Менее известные клетки мозга называются нейроглия – это небольшие клетки, не испускающие потенциалов активности и не создающие длинные цепи, напоминающие электропроводку (см. рис. 3) [96] S. Herculano-Houzel, «The glia/neuron ratio: How it varies uniformly across brain structures and species and what that means for brain physiology and evolution», «Glia» 62 (2014): 1377–1391.

. Исторически считалось, что эти клетки играют в буквальном смысле вспомогательную роль («глия» по-древнегречески означает «клей», тоже жидкость), однако в коре головного мозга их больше, чем нейронов, почти в 10 раз. Концепция мозга без учета роли нейроглии – все равно что представление о кирпичной стене без учета роли строительного раствора.

Рис. 3. Глиальные клетки в мозжечке кошки. Рисунок от руки, выполненный испанским нейрофизиологом Пио дель Рио Ортега в 1928 году. Видны кровеносные сосуды (толстые светло-серые изгибы)

Как ни странно, многие самые известные заболевания мозга поражают именно не-нейронные составляющие анатомии мозга. Один из самых распространенных и агрессивных видов рака мозга – мультиформная глиобластома – возникает при злокачественном разрастании нейроглии; в результате у больного повышается внутричерепное давление (давление ликвора), что в конечном итоге и становится непосредственной причиной смерти. Эта страшная болезнь в 2009 году свела в могилу сенатора от Массачусетса Теда Кеннеди [97] Gina Kolata and Lawrence K. Altman, «Weighing Hope and Reality in Kennedy’s Cancer Battle», «New York Times» , August 27, 2009.

. Нарушения жидкостного обмена между кровеносными сосудами и остальной мозговой тканью возникают при инсульте, рассеянном склерозе, сотрясении мозга и болезни Альцгеймера. Многие из этих расстройств непосредственно влияют на кровоток или проницаемость гематоэнцефалического барьера, который состоит из тесно взаимосвязанных клеток, окружающих кровеносные сосуды, и регулирует циркуляцию химических веществ между кровью и мозгом

Так, может быть, мозг мыслящий и в самом деле отделен от мозга, подверженного неврологическим болезням [98] Любопытно, что структура Национальных институтов здоровья США практически законодательно закрепляет привычную дихотомию тела и разума, что отражено в инфраструктуре государственных управлений по нейромедицине и нейрофизиологическим исследованиям. Исследованиями патологий вроде инсульта или сотрясения мозга занимается так называемый Национальный институт неврологических заболеваний и инсульта (National Institute for Neurological Diseases and Stroke, NINDS), а когнитивными расстройствами мозговой деятельности – другие управления в пределах Национальных институтов здоровья: Национальный институт душевного здоровья (National Institute for Mental Health, NIMH) и Национальный институт наркомании (National Institute for Drug Addiction, NIDA).

? Современные исследования показывают, что мозговой «клей» и жидкости, которые раньше считались просто пассивными наблюдателями, в действительности принимают живейшее участие во многих аспектах функционирования мозга. Одно из самых поразительных открытий последних лет гласит, что в нейроглии идут коммуникационные процессы, похожие на нейронные. Ученые проанализировали микроскопические видеозаписи нейронов и нейроглии и показали, что нейроглия реагирует на часть тех же стимулов, что и нейроны. Несколько нейромедиаторов вызывают в нейроглии колебания ионов кальция, и это явление наблюдается и в нейронах, где такая динамика тесно связана с биоэлектрической активностью. Колебания кальция в разновидности глиальных клеток, которые называются «астроциты», коррелируют с электрическими сигналами соседних нейронов [99] N. Bazargani and D. Attwell, «Astrocyte calcium signaling: The third wave», «Nature Neuroscience» 19 (2016): 182–189.

. Мой коллега из Массачусетского технологического института Мриганка Сур и его группа показали, что астроциты в зрительной зоне коры головного мозга хорьков реагируют на некоторые зрительные раздражители даже сильнее нейронов [100] J. Schummers, H. Yu, and M. Sur, «Tuned responses of astrocytes and their influence on hemodynamic signals in the visual cortex», «Science» 320 (2008): 1638–1643.

.

Кроме того, с нейронной активностью тесно коррелируют и закономерности кровотока в мозге. Когда активируются отдельные области мозга, местные кровеносные сосуды расширяются, и кровоток усиливается – это явление координации называется «функциональная гиперемия». Открытие функциональной гиперемии приписывают итальянскому физиологу XIX века Анджело Моссо [101] Stefano Zago, Lorenzo Lorusso, Roberta Ferrucci, and Alberto Priori, «Functional Neuroimaging: A Historical Perspective», в сб.: «Neuroimaging: Methods» , ed. Peter Bright (Rijeka, Croatia: InTechOpen, 2012).

. При помощи плетизмографа – устройства вроде огромного стетоскопа – Моссо наблюдал за пульсацией объема крови в голове неинвазивно – через роднички новорожденных и у взрослых, переживших черепно-мозговые травмы, в результате которых у них остались отверстия в черепной коробке. Самым известным испытуемым Моссо был крестьянин по имени Бертино, у которого мозговой пульс ускорялся, когда звенели церковные колокола, его звали по имени или он размышлял над какой-то задачей. Эти эксперименты – предшественники современных методов сканирования мозга: позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые пришли на смену плетизмографу и позволяют наблюдать кровоток в трех измерениях.

Нейроглия и кровеносные сосуды реагируют на многие стимулы, которые активируют и нейроны, и это подчеркивает многоликую природу мозговой ткани (у нейронов есть друзья и соседи), однако это еще не доказывает, что не-нейронные элементы играют какую-то роль помимо вспомогательной. Нейроноцентрический, вычислительный подход к изучению функционирования мозга наталкивает на мысль, что нейроглия и кровеносные сосуды аналогичны источнику питания и вентилятору, которые обеспечивают работу электроники, – они решают побочные задачи, которые возникают и исчезают в зависимости от рабочей нагрузки процессора, но сами ничего не вычисляют. Если бы такая модель соответствовала действительности, то стимуляция нейроглии или сосудистой системы независимо от нейронов оказывала бы пренебрежимо малое воздействие на активность нейронов, но результаты недавних исследования прямо противоположны.

Появились, например, данные, что перепады кровотока не только реагируют на нейронную активность, но и влияют на нее. Некоторые препараты, воздействующие на ферменты в кровеносных сосудах, видимо, косвенно влияют на биоэлектрическую активность нейронов, а следовательно, кровеносные сосуды способны передавать нейронам химические сигналы [102] G. Garthwaite et al., «Signaling from blood vessels to CNS axons through nitric oxide», «Journal of Neuroscience» 26 (2006): 7730–7740; E. Ruusuvuori and K. Kaila, «Carbonic anhydrases and brain pH in the control of neuronal excitability», «Subcellular Biochemistry» 75 (2014): 271–290.

. Есть и некоторые намеки на то, что расширение кровеносных сосудов при гиперемии стимулирует некоторые нейроны посредством сенсоров давления на их поверхности [103] C. I. Moore and R. Cao, «The hemo-neural hypothesis: On the role of blood flow in information processing», «Journal of Neurophysiology» 99 (2008): 2035–2047.

. Если это так, здесь можно усмотреть аналогию с тем, как работает наше осязание при надавливании на подушечки пальцев. О функциональной роли нейроглии говорят и последние нейрофизиологические исследования. Избирательная активация нейроглии при помощи так называемого «метода оптогенетической стимуляции» влияет на частоту как спонтанных, так и вызванных стимуляцией потенциалов активности соседних нейронов [104] M. Hausser, «Optogenetics: The age of light», «Nature Methods» 11 (2014): 1012–1014.

. Активность нейроглии влияет даже на поведение. Например, в ходе одного эксперимента Ко Мацуи и его группа из Национального института физиологических наук в Японии показали на мышах, что стимуляция нейроглии в мозжечке влияла на движения глаз, которые до этого считались результатом исключительно деятельности нейронов в этом отделе мозга [105] T. Sasaki et al., «Application of an optogenetic byway for perturbing neuronal activity via glial photostimulation», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 109 (2012): 20720–20725.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)