Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Название:Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] краткое содержание

Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме того, диффузия нейромедиаторов лежит в основе явления помех при синаптической связи: это еще один неконвенциональный вид коммуникации в мозге, при котором молекулы, выработанные одним синапсом, попадают в чужие синапсы и влияют на их функции [111] B. Barbour and M. Hausser, «Intersynaptic diffusion of neurotransmitter», «Trends in Neuroscience» 20 (1997): 377–384.

. С точки зрения синапса, подвергнувшегося такому вторжению, это словно во время личного телефонного разговора с другом услышать, как в трубке бубнит третий голос. Есть много исследований, показывающих, что неожиданно высокие уровни помех наблюдаются между синапсами, использующими нейромедиатор глутамат, который вырабатывают 90 % нейронов в мозге и который известен в основном быстрым действием внутри отдельных синапсов [112] N. Arnth-Jensen, D. Jabaudon, and M. Scanziani, «Cooperation between independent hippocampal synapses is controlled by glutamate uptake», Nature Neuroscience 5 (2002): 325–331; P. Marcaggi and D. Attwell, «Short- and long-term depression of rat cerebellar parallel fibre synaptic transmission mediated by synaptic crosstalk», «Journal of Physiology» 578 (2007): 545–550; Y. Okubo et al., «Imaging extrasynaptic glutamate dynamics in the brain», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 107 (2010): 6526–6531.

. Эти результаты примечательны тем, что ставят под сомнение идею синапса как фундаментальной единицы передачи информации в мозге. Ведь и помехи при синаптической связи, и более общие эффекты нейрохимической диффузии в мозге – это аспекты так называемой передачи информации по объему, поскольку действуют они вширь по объему тканей, а не по конкретным связям между парами нейронов [113] K. H. Taber and R. A. Hurley, «Volume transmission in the brain: Beyond the synapse», «Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience» 26 (2014): iv, 1–4.

. Передача по объему возникает при перекрывании «волн» колеблющихся концентраций нейромедиаторов, и это больше похоже на рябь от дождя на поверхности пруда, чем на упорядоченное течение электричества по проводам.

Так что с точки зрения нейромедиатора нейроны – это специализированные клетки, помогающие формировать концентрации нейрохимических веществ в пространстве и времени наряду с нейроглией и процессами пассивной диффузии. Нейромедиаторы, в свою очередь, побуждают клетки мозга вырабатывать больше нейромедиаторов – и местно, и удаленно. Каждый раз, когда воспринимается чувственный стимул или принимается решение, мозг захлестывают бурные волны нейромедиаторов, которые смешиваются с фоновыми химическими веществами, соотношение которых постоянно меняется во всем межклеточном пространстве мозга. Если смотреть на все сквозь это мутное химическое варево, электрические свойства нейронов кажутся почти что и неважными – на их место подошел бы любой достаточно быстродействующий механизм преобразования химических сигналов. И в самом деле, в нервной системе некоторых мелких животных, например, нематоды Caenorhabditis elegans , электрические сигналы гораздо слабее, а потенциалы активности не зарегистрированы [114] S. R. Lockery and M. B. Goodman, «The quest for action potentials in C. elegans neurons hits a plateau», «Nature Neuroscience» 12 (2009): 377–378.

.

Такое представление о мозге гораздо больше напоминает воззрения древних мыслителей – только здесь не четыре жидкости, а сотня жизненно важных субстанций, соперничающих за влияние во внеклеточных кулуарах мозга, не говоря уже о тысячах веществ, которые взаимодействуют внутри каждой клетки. «Химический мозг» – не очень зрелищный, зато биологически обоснованный противовес сверкающему «технологическому мозгу» компьютерной эпохи и эфирному мозгу, действующему по законам квантовой физики и статистической механики. К тому же легко представить себе, что химический мозг – это прямой потомок первичного бульона из протобиологических реагентов, из которого и возникла жизнь в архейскую эру на юной планете Земля. А еще химический мозг – близкий родственник химической печени, химических почек, химической поджелудочной железы, то есть субпродуктов, которые мы едим, всех органов, чьи функции строятся на выработке и переработке жидкостей. Тогда с мозга отчасти спадает сакральный флер.

Я один из тех, кому, к сожалению, довелось познакомиться с культовой классической книгой Дагласа Хофштадтера «Гедель, Эшер, Бах» лишь в зрелые годы. Когда в колледже мой сосед по общежитию соблазнял меня поразительными парадоксами, которых так много в этой книге, я по уши закопался в домашние задания по физике и химии. Юные годы давно остались позади, прошло много лет, и вот я наконец взялся за «Геделя, Эшера, Баха», когда у меня не было уже ни терпения, ни юношеской живости ума, чтобы уделить этим парадоксам должное внимание. Я люблю Баха, обожаю разглядывать гравюры Эшера и очень интересуюсь загадочными работами Геделя, однако мне, увы, не хватило широты мировоззрения, чтобы насладиться рассуждениями автора о сознании, отдающими мистицизмом. В одной главе Хофштадтер объясняет структуру нервной системы согласно представлениям 70-х, и это перечисление сухих фактов на удивление похоже на современные научные воззрения и в некотором смысле показывает, как медленно прогрессировала все это время нейрофизиология. Кроме того, это описание сплошь пронизано научным дуализмом. Автор целиком и полностью перенимает компьютерную аналогию и выдвигает гипотезу, что «любой аспект мышления можно рассматривать как описание на высшем уровне некой системы, которая на низшем уровне управляется простыми и даже формальными правилами» [115] Даглас Хофштадтер. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда / пер. М. Эскиной. (Самара: «Бахрах-М», 2001).

.

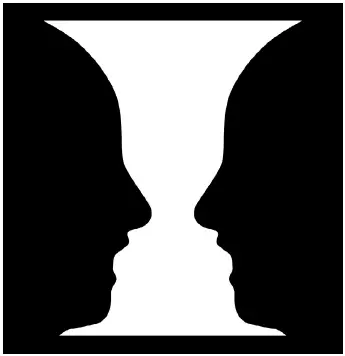

Однако один отрывок из «Геделя, Эшера, Баха» ярко отражает мысль, которую я стремлюсь донести до читателя в этой главе; речь идет об отношениях фигуры и фона в рисунках и других видах искусства. Хофштадтер говорит о тех случаях, когда фон можно рассматривать как полноправный компонент изображения, и самый известный пример этого феномена – рисунки, на которых изображена то ли ваза, то ли два профиля (см. рис. 4).

Рис. 4. Оптическая иллюзия «Ваза или лица»

В современной нейрофизиологии нейроны и биоэлектрическая активность нервной системы – это «фигура» на изображении мозга, а многие другие составляющие мозговой деятельности – это «фон». Такой гештальт сильнейшим образом повлиял на интерпретацию «мозг-компьютер» и на повсеместное распространения дуализма «мозг-тело». Но подобно тому как зрительное восприятие безо всякого труда переключается с лиц на вазу и наоборот, так и наше понимание мозга способно столь же легко вывести на первый план не-нейронные, неэлектрические черты мозговой деятельности, что сразу сделает мозг больше похожим на другие органы. Химические вещества и электричество, активная коммуникация и пассивная диффузия, нейроны и нейроглия – все это части механизмов мозга. Ставить одни из этих составляющих выше других – все равно что выбирать главные шестеренки в часовом механизме. Если повернуть одну шестеренку, это приведет в движение все остальные, если убрать любую из них, часы сломаются. Именно поэтому попытки свести когнитивные процессы в мозге к электрическим сигналам или к его «проводке» – нервным волокнам, по которым распространяются электрические сигналы, – в лучшем случае упрощенчество, а в худшем – заблуждение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)