Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Название:Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] краткое содержание

Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сама мысль, что каждый пятый психиатрический больной получает неверный диагноз и, как следствие, неправильное лечение, не может не пугать. Однако такая статистика доказывает более широкий принцип: ментальные функции, которые мы обычно приписываем мозгу, – это на самом деле функции организма в целом. Если в организме что-то разладилось, разум страдает даже в том случае, когда мозг оказывается затронут лишь косвенно.

Но служит ли воздействие болезней на мозг доводом против главенствующего положения мозга? Мы знаем, что и последний из рядовых может свергнуть первого из командиров. Король Гарольд Годвинсон, защищавший Британию от захватчиков-норманнов, погиб в 1066 году в битве при Гастингсе от стрелы неизвестного лучника, попавшей ему в глаз. Русский царь Николай II был расстрелян в сибирской глуши бывшим часовщиком. История человечества знает массу случаев, когда властители – от римского императора Каракаллы до премьер-министра Индии Индиры Ганди – погибали от рук собственных телохранителей. Возможно, и воздействие соматических недугов на мозг можно считать редкими примечательными случаями, когда подданный свергает правителя? Однако в дальнейшем мы увидим, что это не так. Нормальные процессы сознания и поведения основаны на теснейшем взаимодействии мозга и тела. Тем, что мы делаем, что думаем и кто мы есть, несомненно, управляет организм в целом.

Особенно очевидна взаимосвязь мозга и тела в сфере эмоций. Представьте себе, что как-то вечером вы в одиночестве возвращаетесь домой и обнаруживаете, что дверь не заперта и приоткрыта. Не может быть, вы же заперли ее утром, когда уходили! Вы робко входите в дом – вдруг вас обокрали или, хуже того, в доме затаился злоумышленник? Зрачки у вас расширяются – вы всматриваетесь в темноту, нашаривая выключатель. Дыхание учащается, кровь приливает к щекам. Нащупав выключатель, вы зажигаете свет – и в первый миг он вас ослепляет. Тут из разверзшейся перед вами бездны раздается стройный хор оглушительных голосов. Все мышцы у вас напрягаются, живот каменеет, вы ощущаете мимолетную дурноту из-за перегрузки сердца. Застыв на месте, вы тупо смотрите вперед и вдруг понимаете, что вас окружила взбудораженная толпа, кажется, готовая наброситься на вас. Зрение фокусируется на одном лице. Надо же! Это лицо вашего студенческого приятеля – глаза у него круглые, ноздри раздуваются, а с губ вот-вот сорвется: «Сюрприз!» И верно – у вас же сегодня день рождения! Напряжение сразу спадает. Даже если вы уже староваты для неожиданных вечеринок, ваши друзья, очевидно, считают иначе.

Такой сценарий предполагает, что вы, безусловно, не только ваш мозг. По вашим действиям и ощущениям очевидно, что в реакцию вовлечены и разум, и тело, а физиологические процессы в совокупности пронизывают вас буквально с головы до пят. Если бы вы были первобытным человеком, рыскавшим по дикой саванне, перемены в организме в тот момент, когда вас охватывает ужас перед темнотой и неизвестностью, готовили бы вас к инстинктивной реакции «бей-или-беги». Все органы и системы таким образом готовились последовать любой избранной тактике.

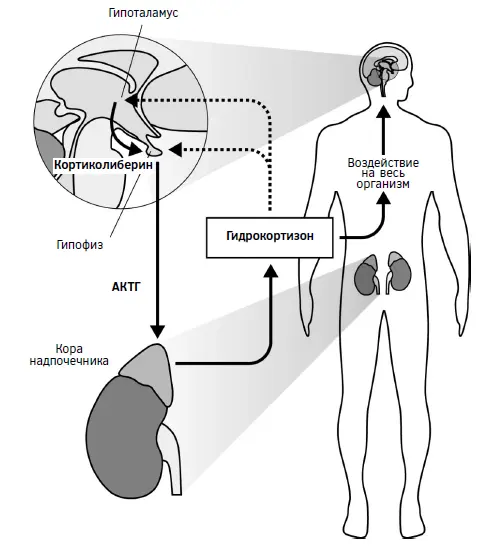

Биологические механизмы, которые стоят за учащением сердцебиения, напряжением мускулатуры, покраснением щек и туннельным зрением, обеспечиваются сетью структур под названием «ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников» (см. рис. 8) [248] Eric J. Nestler, Steven E. Hyman, David M. Holtzman, and Robert C. Malenka, «Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience» (New York: McGraw-Hill Education, 2015).

. Гипоталамус – это отдел мозга, вырабатывающий нейропептиды и гормоны, входящие в состав сложного химического бульона, о котором мы говорили в главе 2. Один из гормонов гипоталамуса, молекула под названием кортиколиберин , выделяется в кровоток при стрессе и быстро доходит до гипофиза – крошечной, размером с горошину, фабрики гормонов, которая прячется под самым мозгом. Под воздействием кортиколиберина клетки гипофиза выделяют в кровоток другое вещество – адренокортикотропный гормон (АКТГ). АКТГ воздействует на надпочечники – пару желтоватых комочков на верхушках почек – и заставляет их выделить третий гормон, гидрокортизон , который вызывает повышение артериального давления и ускоряет обмен веществ по всему организму. Параллельно этому химическому сигнальному пути проходит нервный проводящий путь, который ведет прямо из гипоталамуса к надпочечникам, и этот нервный путь также задействуется при стрессе, что приводит к выбросу адреналина – еще одного маленького гормона, который усиливает действие гидрокортизона, и они сообща вызывают перемены в организме, в том числе учащенное сердцебиение и усиление кровотока.

Рис. 8. Схема оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Показаны взаимодействия, обеспечиваемые гормонами кортиколиберином, АКТГ и гидрокортизоном (отрицательная обратная связь обозначена пунктирными стрелками)

Очевидно, что ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников выходит далеко за пределы мозга, однако на первый взгляд может показаться, будто это очередной пример вертикального контроля; но тут следует принять в расчет влияние соматических входных сигналов и обратной связи на всю систему. Рассмотрим, к примеру, как меняется при усилении тревоги зрительное восприятие. Расширение зрачков вызывается в первую очередь адреналином [249] A. W. Tank and D. Lee Wong, «Peripheral and central effects of circulating catecholamines», «Comprehensive Physiology» 5 (2015): 1–15.

. Когда зрачки широкие, повышается острота туннельного зрения, но снижается острота периферийного, вот почему вы склонны сосредоточиться на одном предмете (лице приятеля), но смутно различаете сцену в целом. Кроме того, поскольку адреналин и гидрокортизон вызывают симптомы, которые у вас ассоциируются со стрессом, они влияют на ваше восприятие опасности [250] A. Schulz and C. Vogele, «Interoception and stress», «Frontiers in Psychology» 6 (2015): 993.

. Даже бессознательно вы ощущаете учащенный ритм дыхания, бурление в животе, жар крови, прилившей к лицу и мышцам. Это создает обратную связь между мозгом и остальным организмом, которые помогают друг другу поднять тревогу. К счастью, этот порочный круг уравновешен противоположной обратной связью между мозгом и остальным организмом, поскольку вырабатываемый надпочечниками гидрокортизон подавляет выработку кортиколиберина и АКТГ в гипоталамусе и гипофизе, а это обеспечивает прямые химические сигналы от организма мозгу, которые держат всю систему под контролем.

Мозг только кажется главнокомандующим эмоциональных реакций, на самом деле он влияет на них в самой разной степени. В случае с первой сценой неожиданной вечеринки, в которой вы как главный герой испытываете сильный стресс, тревогу у вас вызывают подозрительные обстоятельства, которые вы обнаруживаете, вернувшись домой. Осознание, что что-то не в порядке, основано на ваших воспоминаниях, по большей части хранящихся в нейронных структурах, хотя последствия этого осознания разыгрались в масштабах физиологии всего организма. Однако в других случаях стресс и тревога запускаются факторами вне головы. Классический пример – беременность. Когда женщина вынашивает ребенка, плацента служит аномальным дополнительным источником кортиколиберина, что приводит к постоянному повышению уровня гидрокортизона в крови матери, который не удается держать под контролем при помощи нормальной обратной связи. Когда ребенок рождается и плаценты больше нет, гидрокортизон резко падает. Эти гормональные перемены и их воздействие на ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников способствуют сильнейшим перепадам настроения, с которыми сталкиваются многие женщины до и после родов [251] L. M. Glynn, E. P. Davis, and C. A. Sandman, «New insights into the role of perinatal HPA-axis dysregulation in postpartum depression», «Neuropeptides» 47 (2013): 363–370.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Алан Джасанов - Мозг: прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/1070785/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet.webp)